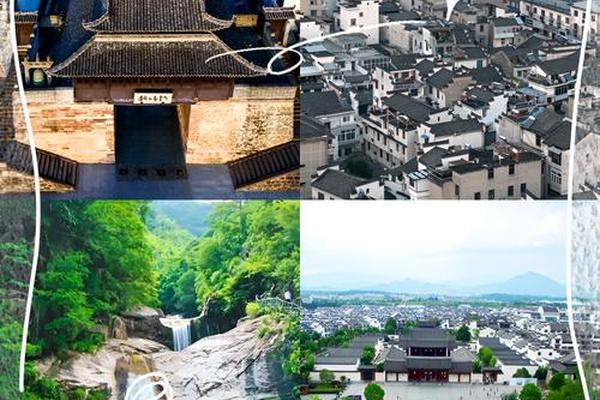

在皖南的青山碧水间,坐落着一座浸润着千年文脉的古城——歙县。作为古徽州府治所在地,这片土地上不仅孕育了"徽骆驼"吃苦耐劳的精神品格,更以"东南邹鲁"的美誉见证着程朱理学的薪火相传。从青石板铺就的渔梁古坝到雕梁画栋的许国石坊,从棠樾牌坊群的忠孝故事到雄村竹山书院的琅琅书声,歙县犹如一部立体的文化典籍,将中原文明与江南智慧熔铸成独特的文化基因,在粉墙黛瓦间书写着中华传统文化的璀璨篇章。

千年积淀孕文明

新安江畔的这片土地,早在秦代已设歙县建制。隋唐时期,随着中原士族三次大规模南迁,中原礼乐文明与山越文化在此交融碰撞。宋代程朱理学集大成者朱熹祖籍徽州,其"格物致知"的哲学思想深深影响着徽州士人的价值取向。明清时期,徽商"贾而好儒"的特质,使得商业资本源源不断反哺文化教育,形成了"十户之村,不废诵读"的文化奇观。

据《歙县志》记载,明清两代歙县共出进士623人,占全国总数的1.4%,"连科三殿撰,十里四翰林"的佳话至今仍在民间传诵。这种独特的人文现象,得益于徽州宗族制度下"重教兴学"的传统。每个宗族都将教育基金写入族规,如《西溪南吴氏家规》明确规定:"族中子弟入泮者,给银二十两;中举者,给银五十两。"这种制度性保障,使得文化传承突破了个体家庭的局限。

建筑史诗述春秋

徽派建筑不仅是遮风避雨的居所,更是凝固的哲学教科书。许国石坊八脚牌楼的独特形制,暗合"八柱擎天"的宇宙观;宏村牛形水系布局,将"天人合一"的生态智慧具象化;棠樾七座牌坊连缀而成的"忠孝节义"序列,用石材构筑起儒家的丰碑。建筑学者单德启指出:"徽州古建是理学家用砖石木料写就的学教材,每个构件都在诉说秩序与和谐。

在呈坎村的"过街楼"设计中,商人将店铺建在公共廊道之上,既保障商业利益,又履行"修桥铺路"的公益责任。这种"义利兼顾"的空间智慧,折射出徽商文化的精髓。据清华大学建筑学院调查,歙县现存明清古建筑2000余处,其营造技艺入选国家级非遗名录,斗拱承挑的力学原理至今令现代工程师赞叹。

文脉绵延育英才

竹山书院门前的"文昌阁"与"蒙童馆"相对而建,昭示着"蒙以养正"的教育理念。这里走出的曹文埴、曹振镛父子宰相,正是徽州"儒商互济"传统的典型代表。书院山长往往由退隐官员或硕学大儒担任,他们编写的《徽州劝学诗》将朱子家训与经商之道巧妙融合,创造出独特的商业教材。

在歙县民间,"三雕"艺术承载着教化功能。砖雕《二十四孝图》装饰门楼,木雕《朱子家礼》点缀窗棂,石雕《渔樵耕读》铺陈庭院,让教育融入日常生活细节。民俗学家卞利研究发现,歙县童谣中大量使用《千字文》《龙文鞭影》的典故,形成了"寓教于谣"的传承方式。

山水灵韵孕文脉

新安江的浩渺烟波,滋养出渐江、黄宾虹领衔的新安画派。他们以渴笔焦墨表现黄山松石的铮铮风骨,开创了文人画的新境界。在雄村的桃花坝上,每年春汛时节文人们举办的"曲水流觞"诗会,将自然景观转化为文化创作的灵感源泉。茶学家陈椽考证,歙县问政山笋、大方茶等物产,都因文人雅士的品题而身价倍增。

这种"物我交融"的审美传统,在徽派园林中达到极致。檀干园的"小西湖"景观,通过"移天缩地"的手法,将杭州胜景微缩再现。园林学者罗哲文指出:"徽州人造园不求规模宏大,但求方寸之间得天地真趣,这正暗合了理学'格物致知'的认知方式。

当夕阳为渔梁坝镀上金边,古巷深处传来悠扬的徽剧唱腔,这座千年古城依然保持着文化传承的鲜活脉动。歙县的文化遗产不仅是地域文明的标本,更是中华传统文化现代转型的重要参照。建议未来研究可着重关注徽州文书数字化保护、传统村落活态传承机制、徽商精神与现代企业融合等方向。正如费孝通所言:"文化自觉需要从历史深处寻找智慧",歙县的文化基因库,正为当代文明建设提供着珍贵的遗传密码。