在闽赣交界的丹霞群峰间,一座名为泰宁的千年古城静卧于层峦叠翠之中。这里不仅因“隔河两状元,一门四进士”的科举佳话闻名遐迩,更以“中国丹霞故事开始的地方”承载着独特的士人精神。从北宋叶祖洽以“逆流三十里”的奇景说服帝王赐名,到邹应龙在绝壁凿出“斗米阶”苦读登科,这座小城将中国科举文化中的坚韧与智慧镌刻进每一寸丹霞岩壁,让状元文化从历史烟云中鲜活地走入当代视野。

一、科举制度与状元称谓的演变

“状元”称谓的起源始终是学术界争论的焦点。清代赵翼在《陔馀丛考》中提出“唐武后时已称状元”的观点,认为武则天于洛阳宫亲试贡生时,“状头”即状元前身。但现代学者何忠礼指出,唐代进士科仅有“状头”之称,且殿试制度尚未成型,武后策问实为省试而非殿试。至宋代,随着科举制度的完善,“状元”作为殿试第一甲的专称才正式确立。泰宁首位状元叶祖洽的经历印证了这一转变:他在北宋熙宁三年(1070年)被宋神宗钦点为“龙飞状元”,恰逢新帝登基后的首次科考,标志着皇权对科举制度的深度介入。

科举考试内容随时代变迁而调整。唐代以诗赋为核心,王维、柳公权等文学大家皆由此脱颖而出;宋代则强化经义与策论,朱熹、杨时等理学宗师曾在泰宁丹霞岩穴讲学,将儒学思想融入科举体系。明清时期八股取士的规范化,使考试逐渐形成“乡试—会试—殿试”三级体系,状元需经历县试、府试、院试等十余场考核,淘汰率高达百万分之一。这种严苛的选拔机制,造就了泰宁“七年三科六进士”的科举奇观。

二、地域文化与状元群体分布

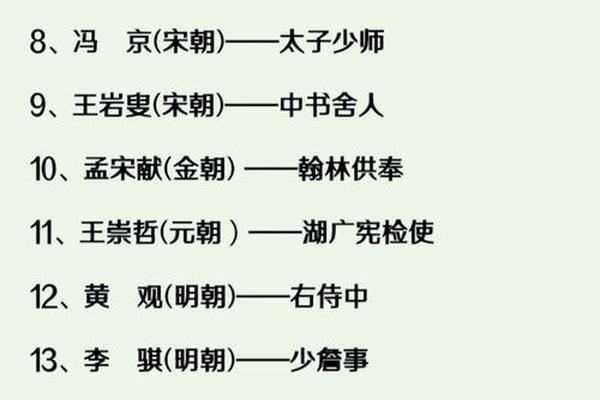

中国历代650名文状元的地理分布呈现显著南北差异。唐代70%的状元出自北方,河北籍状元多达18人;宋代经济重心南移后,江浙地区占比跃升至70%,仅南宋浙江一省就产生25名状元。泰宁所在的福建省在宋代异军突起,全省38名状元中,叶祖洽、邹应龙等泰宁籍士子占据重要比重,这与当地“耕读传家”的传统密不可分。丹霞地貌提供的天然书斋——如状元岩、李家岩等,成为士子避世苦读的理想场所,朱熹曾在此留下“半亩方塘一鉴开”的治学感悟。

地域文化特征深刻影响着科举成就。江浙地区依托发达的书院体系和藏书文化,培育出张謇、翁同龢等兼具经世之才的状元;泰宁则通过“耕读李家”等村落建设,将农事劳作与经典诵读相结合,形成“朝听鸡鸣耕陇亩,夜伴松涛读圣贤”的独特人文生态。这种文化基因的传承,使得人口不足15万的泰宁在科举史上涌现54名进士,远超同等规模县域。

三、状元文化的精神内核与现代转化

“丹霞苦读”传统折射出古代士人的精神追求。邹应龙为登状元岩读书,徒手开凿千级石阶,每次负米登高需耗费半日,这种“斗米阶”上的坚持,与韩愈“焚膏油以继晷”的勤学精神一脉相承。明代江日彩在黄石寨筑光台读隐,李春烨父子于李家岩面壁十载,这些事迹共同构筑起“岩穴文化”的精神图腾,彰显着“艰难困苦,玉汝于成”的价值理念。

当代对状元文化的创新性发展呈现多元化路径。泰宁通过“状元文化节”和研学旅游,将科举文物转化为沉浸式体验项目,2023年文化节期间吸引游客超十万人次。学者李宗桂提出“传统文化现代转化”理论,认为状元文化中“刚健自强”“礼法融合”等元素,可为当代教育提供精神滋养。台湾规划团队打造的“耕读李家”项目,将古村落改造为文化综合体,年接待写生创作者8000人次,实现文化遗产的活态传承。

四、学术争议与文化反思

围绕“状元文化”的学术讨论持续发酵。冯天瑜等学者强调科举制度对社会流动的促进作用,认为其“公开竞争、择优取士”原则具有现代性;而吕思勉在《中国通史》中批判科举后期沦为“思想牢笼”,导致知识分子脱离实务。这种争议在泰宁的文化实践中得到调和:当地既保护邹氏祖屋、城隍文庙等历史遗迹,又通过文创大赛推动传统文化创新,2020年第七届福建文创奖征集作品超千件,探索出守正与创新的平衡点。

对“状元崇拜”现象的反思尤为重要。清代114名状元中45人出自江苏,地域优势催生的教育内卷,与当下“高考工厂”现象形成历史呼应。学者呼吁警惕将“状元”异化为功利符号,而应挖掘其“格物致知”“经世济民”的本质内涵。泰宁在开发状元IP时,注重融入“朱熹理学”“丹霞生态”等元素,避免文化符号的扁平化。

从丹霞岩穴的晨钟暮鼓,到现代展厅的互动投影,泰宁的状元文化叙事揭示了一个深刻命题:传统文化不是博物馆里的标本,而是流动的精神长河。当我们在状元岩重现“凿阶负米”的场景,在数字馆藏中解析殿试答卷的笔迹,实质上是在进行一场跨越千年的文明对话。未来研究可深入探讨科举文化对东亚教育体系的影响,或借助大数据技术分析状元群体的知识结构变迁。正如泰宁古城墙上的苔痕,状元文化在岁月打磨中愈发温润,持续为当代社会提供着精神坐标与文化基因。