在光影交织的视觉图景中,满族文化如同一幅徐徐展开的织锦长卷,通过服饰的丝线、建筑的飞檐、器物的纹样,将渔猎民族的骁勇与农耕文明的细腻完美交融。那些定格于高清影像中的满族文化符号——从故宫脊兽的庄严轮廓到旗袍领口的盘扣细节,从萨满神服的鱼皮流苏到指甲套上的洛可可纹饰——既是历史长河中的文化标本,更是当代人理解民族记忆的视觉密码。这些图像不仅是美学载体,更承载着满族从白山黑水走向中华文明中心的身份叙事。

服饰:流动的文化史书

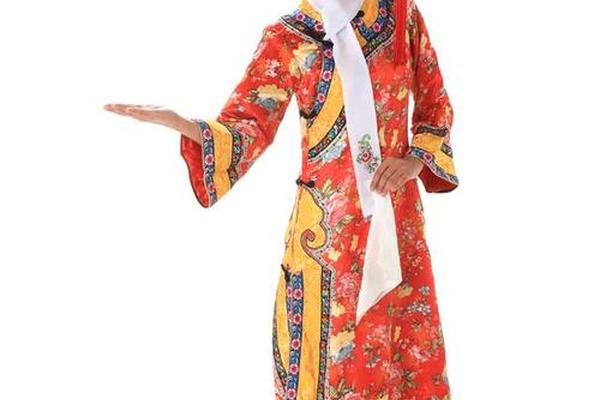

作为满族最显性的文化符号,旗装演变史堪称民族融合的微观镜像。早期圆领窄袖的箭袖袍服,保留了渔猎民族"衣皆连裳"的实用主义特征,其大襟左衽的形制与四边开衩的设计,映射出马背民族对行动自由的追求。清军入关后,平袖取代箭袖的演变轨迹,恰似民族性格从尚武到崇文的转向,而汉族刺绣工艺的融入,则使服饰成为文化互鉴的织物。吉林满族博物馆珍藏的明黄缎绣云龙纹朝袍,其十二章纹的运用既承袭了中原礼制,又通过云肩的珍珠璎珞装饰凸显满族审美特质。

在装饰艺术层面,云肩的形制演变堪称民族工艺的集大成者。从实用主义的护肩功能,到慈禧太后缀满3500颗珍珠的奢华佩饰,这种织物不仅承载着身份等级的象征意义,更见证了满族工匠将汉族吉祥纹样与西方洛可可风格熔于一炉的创造力。现代高清图像中,云肩的莲花剪裁与结线璎珞在微距镜头下纤毫毕现,为研究者提供了工艺解码的新维度。

建筑:凝固的空间诗学

吉林市满族博物馆所在的王百川故居,其四合院格局在斗拱飞檐间暗族记忆。建筑专家发现,这座融合满汉风格的宅院,其墀头砖雕中的海东青图案与汉式万字纹并置,恰似满族"鹰崇拜"与佛教文化的对话。屋脊上的琉璃走兽虽承袭《营造法式》,但数量与排列却遵循萨满教的数字禁忌,形成独特的空间语义。

在宗教建筑领域,沈阳故宫的"宫高殿低"布局颠覆了汉族建筑的礼制传统,这种将寝宫置于制高点的设计,既源于满族"依山而居"的居住记忆,又暗含萨满教的天穹崇拜。高清航拍图像揭示的方位轴线,为民族建筑学研究提供了新的空间分析模型。

工艺:指尖的文化基因

满族剪纸艺术在图像人类学视野下显露出文化层积的奥秘。乌拉街满族镇的剪纸纹样中,柳树母题既延续着女真族的生殖崇拜,又与汉族"折柳寄情"的文学意象交融。吉林市满族博物馆的社教活动影像显示,现代传承者将传统"嬷嬷人"剪纸与数字建模结合,使古老技艺焕发新生。

指甲套的纹饰演变堪称微观的文明交流史。故宫博物院藏金镶珠石护甲,其点翠工艺源自汉族,蔓草纹承袭波斯风格,而巴洛克式的珍珠排列则烙印着清宫与欧洲使团的交往记忆。3D扫描技术还原的毫米级錾刻痕迹,为工艺断代提供了精准的物理证据。

传播:像素时代的文化重构

新媒体平台正在重塑满族文化的传播范式。吉祥满族网的数字化典藏工程,将萨满神鼓的声纹与神服图案进行数据关联,构建出可交互的虚拟祭祀场景。抖音满族服饰话题下的变装视频,通过算法将马蹄底鞋的行走力学转化为视觉奇观,实现传统文化符号的青春化表达。

博物馆的影像叙事策略同样值得关注。吉林市陨石博物馆采用AR技术,使观众可通过手机镜头观看虚拟萨满在陨石旁起舞,这种时空折叠的展陈方式,创造了文化阐释的新可能。而"国采与宫色"特展的多光谱成像技术,则解开了清代织物褪色密码,为文物修复提供科学依据。

在数字文明与传统文化深度交融的今天,满族文化图像已超越简单的记录功能,成为激活民族记忆、重构文化认同的视觉引擎。未来的研究可沿三个维度展开:借助人工智能解析纹样中的文化基因序列,运用虚拟现实重构消失的祭祀场景,通过社交媒体挖掘文化符号的现代表达。这些探索不仅关乎一个民族的文化存续,更将为多元一体的中华文明提供生动的跨文化对话样本。当4K超清镜头捕捉到旗袍面料的光泽流转,我们看到的不仅是织物的经纬交错,更是一个民族在现代化浪潮中坚守与创新的文化自觉。