在数字时代与文化遗产深度交融的今天,民间力量与官方机构的协同创新正为传统文化的传承注入新活力。文化遗产搬运委员会通过《诸神简史》系列课程,以视听语言重构神话谱系;北京市文化遗产研究院则依托考古实践与科研体系,守护着物质文明的根基。二者虽路径不同,却共同指向一个目标:让中华文明基因在当代语境中实现创造性转化。

神话体系重构与知识生产转型

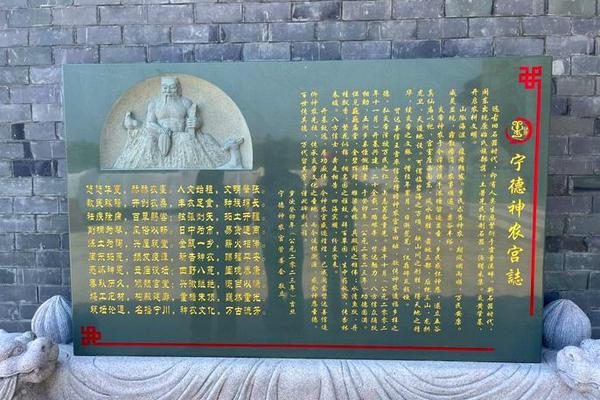

文化遗产搬运委员会的《诸神简史》突破了传统神话叙事的线性框架,首次以“六大时期、四大派系”构建动态认知模型。课程将商周巫觋文化、秦汉神仙方术、魏晋佛道交融等历史切片置于连续光谱中,揭示神话体系如何随政治格局与信仰需求演变。例如通过对山西永乐宫壁画与泉州开元寺飞天造像的对比,直观呈现佛教造像艺术的本土化进程。这种跨学科方法打破了宗教学、民俗学与艺术史的学科壁垒,正如团队成员在B站课程介绍中强调的:“我们不仅讲述神的故事,更要解码文明编码的底层逻辑。”

课程的田野考察覆盖30余处文化遗址,形成独特的“四维记录法”——除文字与影像外,同步采集祭祀仪式中的音声场域、建筑空间的能量流动。在福建湄洲妈祖祖庙的拍摄中,团队使用三维扫描技术复原了清末祭典仪轨,使观众得以体验“神人共在”的文化空间。这种将学术研究转化为沉浸式叙事的实践,呼应了西北大学刘成教授提出的“技术赋能让不可逆的文化过程获得数字永生”。

考古发现与遗产保护范式革新

北京市文化遗产研究院近年来在琉璃河遗址的发掘中,运用微环境监测系统破解了青铜器窖藏千年不锈之谜。其研发的“遗址地层数字孪生平台”,能实时模拟温湿度变化对文物的影响,这项技术已在明十三陵保护工程中成功应用。2025年该院预算报告显示,其科研经费较上年增长17%,重点投向岩土文物保护与不可移动遗址监测领域。

在方法论层面,该院提出的“活性保护”理念颇具开创性。以钟鼓楼片区改造为例,不仅对建筑本体进行修缮,更通过社区口述史采集、传统声景复原等手段,使文化遗产成为活态社会记忆载体。这种模式与景德镇陶瓷研究院的“数字窑口”计划形成共振——二者都试图在技术介入与文化原真性之间寻找平衡点。中国文化遗产研究院刘兰华研究员评价道:“当文物保护从物质存续转向价值再生,我们需要的不仅是手术刀,更是听诊器。”

数字技术驱动的文化记忆重塑

《诸神简史》课程中,时域技术的应用使洛阳龙门石窟的造像纹饰得以纤毫毕现,观众可通过交互界面观察衣纹流转的力学逻辑。这种“超视觉考古”恰好印证了景德镇陶瓷大学李其江教授的主张:“数字化不是简单的影像记录,而要构建可解析的文化基因库。”课程团队建立的3D神话元素数据库,已收录800余组神祇形象数据,为文创开发提供开源素材。

北京市文化遗产研究院则将区块链技术引入文物档案管理,构建起不可篡改的“数字身份证”系统。在2024年大运河碑刻拓片数字化工程中,每件文物都嵌入了包含材质分析、流传经历的智能合约,公众扫码即可追溯文化记忆的完整生命周期。这种双向赋能模式,使文化遗产既成为科技创新的试验场,又转化为数字时代的叙事资源。

多元主体协作的文明传承生态

民间机构与官方组织的协作创新正在形成网络状生态。文化遗产搬运委员会通过“一线探访群”连接起学者、爱好者与地方文化传承人,其收集的2000余条民间传说为官方研究提供了鲜活样本。而北京市文化遗产研究院发起的“北京文脉数字联盟”,则整合了17家文博机构的资源,构建起跨学科研究矩阵。

这种协作在青年人才培养层面尤为显著。中国文化遗产研究院2025年博士后项目专门设立“文物活化利用”方向,要求申请人兼具田野调查与数字建模能力。正如山西大学高大伦教授在探元共创营指出的:“当00后研究者同时掌握Python编程与堪舆术数时,文明传承才真正完成代际接力。”

站在文明传承的时空交汇点,《诸神简史》的文化解码与北京市文化遗产研究院的技术赋能,共同编织着传统文化的未来图景。建议未来加强神话叙事数据库与考古数字平台的互联互通,探索建立“神话-考古”关联模型。当虚拟世界的共工怒触不周山,能与现实中的地震堆积层形成数据对话,文化遗产的传承便将突破虚实界限,真正实现“古今相映,神人共舞”的文明新境。