春节作为中华民族最古老的文化基因,其起源可追溯至上古时期的观象授时传统。据《尔雅·释天》记载,先民通过观测北斗七星“斗柄回寅”的天象确定岁首,形成了以立春为时间坐标的岁首文化。夏商周时期,不同朝代对岁首的界定虽有差异,但“万物更始”的核心内涵始终未变。至汉武帝时期,正式确立夏历正月初一为新年开端,这一制度历经两千余年延续至今,成为中华文明连续性的鲜活见证。

在历史长河中,春节习俗不断融合多元文化元素。汉代《方言》记载的年糕制作技艺,唐代盛行的守岁诗会,宋代兴起的春联文化,明清时期普及的压岁钱制度,层层叠加的民俗实践构建起春节的文化厚度。值得关注的是,2024年“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,标志着这一文化体系获得世界级认可,其历史价值与现代意义得到双重确认。

二、精神内核:家国同构的集体记忆

春节承载着中国人最深沉的情感认同。除夕年夜饭的团圆场景中,火锅象征红火,全鱼寓意富余,饺子形似元宝,每一道菜肴都凝结着“阖家安康”的朴素愿望。这种以家庭为单位的庆祝模式,通过代际传递强化了血缘,正如民俗学家所述:“春节不是个体时间的断裂,而是家族生命的绵延”。

超越家庭层面,春节更彰显着民族共同体的精神纽带。从东北的冰灯庙会到岭南的醒狮巡游,从藏族的“洛萨”节庆到彝族的“库史”仪式,不同地域、民族以独特方式诠释春节内核,又在“辞旧迎新”的集体实践中达成文化共识。这种“多元一体”的节日形态,生动体现了费孝通先生提出的“中华民族多元一体格局”理论,成为铸牢中华民族共同体意识的重要载体。

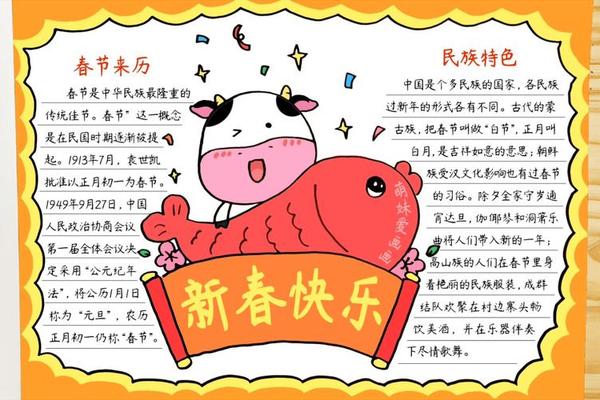

三、民俗符号:文化表达的视觉语言

春节手抄报创作中,民俗符号体系构成最直观的文化表达。红底金字的春联融合书法艺术与吉祥祝语,其平仄对仗的文本结构暗合《周易》阴阳平衡的哲学思想。倒贴的“福”字通过符号倒置创造语义双关,既是对灾祸的象征性规避,也体现着中国人“以反求正”的辩证思维。

动态民俗元素同样富含深意。除夕子时的爆竹声源自《荆楚岁时记》记载的“庭燎”习俗,最初用于驱赶“年兽”,后演变为辞旧迎新的声觉符号。元宵节的灯笼阵列则构成空间叙事——从汉代“燃灯表佛”的宗教仪式,到宋代“东风夜放花千树”的世俗狂欢,光明的意象始终隐喻着对美好生活的向往。

四、艺术表达:诗意栖居的美学实践

古典诗词为春节手抄报提供着丰沛的文学养分。王安石的“爆竹声中一岁除”记录着宋代春节的市井烟火,陆游的“半盏屠苏犹未举”凝固了守岁宴饮的生动场景,这些诗句不仅是文学经典,更是研究古代节俗的活态史料。现当代作家对春节的艺术重构同样值得关注,老舍《北京的春节》中的庙会描写,沈从文《湘行散记》里的湘西年俗,为手抄报创作提供了地域文化比较的维度。

民间美术的借鉴能提升手抄报的视觉张力。杨柳青年画的“连年有余”构图,陕北剪纸的“抓髻娃娃”造型,这些非遗元素经过现代设计转化,既能突显传统美学特质,又能创造符合当代审美的视觉语言。故宫博物院推出的“数字沉浸展”中,动态化的《千里江山图》与春节元素交融,为手抄报的数字化呈现提供了创新思路。

五、当代转化:传统节庆的现代叙事

在全球化语境下,春节文化面临创造性转化的时代命题。电子红包突破地理限制实现情感传递,2025年微信春节红包收发量达百亿人次,这种数字礼俗既延续“压祟”的原始功能,又创造着新的交往仪式。北京冬奥会开幕式上的“立春”倒计时,将节气文化与现代科技结合,为春节文化的国际传播提供了范式参考。

年轻群体的创新实践尤为值得关注。汉服爱好者复原明代“岁朝清供”场景,国潮品牌将生肖图案融入时尚设计,这些尝试打破“传统-现代”的二元对立,证明春节文化具有强大的再生产能力。教育领域的探索更具深层意义,某小学开发的“AR春节习俗课”,通过增强现实技术让学生体验虚拟祭灶仪式,在技术赋能中实现文化传承。

总结与展望

春节手抄报不仅是美育载体,更是文化理解的认知地图。从历史纵深到空间维度,从物质民俗到精神信仰,其内容体系映射着中华文明的深层结构。未来研究可重点关注两方面:一是数字化时代春节符号的传播机制,二是跨文化比较视野下的节庆创新。建议教育工作者在指导手抄报创作时,注重引导学生挖掘地域特色习俗,鼓励采用混合媒介进行现代表达,让传统节庆文化在青少年心中实现“活态传承”。正如联合国教科文组织评价所述:“春节实践为人类应对现代性困境提供了东方智慧”,这份穿越千年的文化遗产,正在书写新的时代篇章。