中国是茶的故乡,茶文化在数千年的历史长河中,既承载着“柴米油盐酱醋茶”的民生底色,也升华出“琴棋书画诗酒茶”的精神境界。茶文化与茶健康作为中华文明的重要符号,既是传统文化传承的载体,也是现代科学研究的焦点。其中,普洱茶作为中国茶体系中的独特分支,凭借其工艺复杂性和健康价值,成为连接历史与未来的纽带。

一、茶文化的多维属性

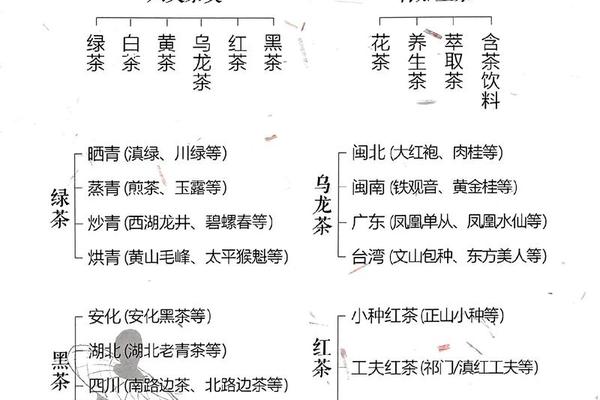

中国茶文化本质上是物质文明与精神文明的交融体。从物质层面看,它包含六大基础茶类的制作工艺体系,例如绿茶的不发酵工艺保留天然茶多酚,乌龙茶的半发酵形成独特花果香,而黑茶的后发酵则催生出微生物转化特性。这种工艺多样性不仅造就了茶叶风味的千差万别,更暗含了“天人合一”的生态智慧——如武夷岩茶的“岩骨花香”源于丹霞地貌的矿物浸润,普洱茶的陈化特性则依赖云南高海拔的微生物群落。

在精神维度上,茶文化渗透着儒家“中庸之道”、道家“自然无为”和佛家“禅茶一味”的哲学思想。陆羽《茶经》提出的“精行俭德”将饮茶提升至道德修养层面,而宋代点茶技艺与书画艺术的结合,则体现了文人雅士对生活美学的极致追求。现代医学研究进一步揭示,茶多酚的抗氧化功效与中医“治未病”理念不谋而合,形成传统智慧与现代科学的跨时空对话。

二、普洱茶的核心分类

普洱茶归属黑茶类却自成体系,其分类标准具有双重维度。按加工工艺可分为生茶与熟茶:生茶遵循“晒青毛茶-蒸压成型-自然陈化”的传统路径,茶汤黄绿透亮,茶多酚含量高达29.73%,具有鲜明的收敛性;熟茶则通过人工渥堆发酵,使茶褐素占比提升至9.4%,咖啡因含量达5.17%,呈现红浓醇滑的典型特征。这种工艺差异直接导致功能分化,生茶更侧重提神醒脑,熟茶则在降脂解腻方面表现突出。

从原料等级来看,普洱茶存在古树茶与台地茶的本质区别。勐海布朗山的千年古树茶,因根系深入岩层吸收丰富矿物质,茶汤中可检测到54种芳香物质;而现代台地茶因人工施肥催芽,内含物质单薄,香气层次明显简化。这种品质差异在陈化过程中被进一步放大,古树普洱经二十年存放可产生药香、樟香等复合香型,验证了“越陈越香”的行业共识。

三、茶健康的多维价值

现代研究证实,茶叶的健康价值呈现“一茶多效”的特点。绿茶中的EGCG(表没食子儿茶素没食子酸酯)能清除自由基,其抗氧化活性是维生素E的18倍;白茶富含的γ-氨基丁酸具有镇静神经作用,对焦虑症缓解率达37%。普洱茶则展现出独特的代谢调节功能:熟茶中的茶褐素可抑制脂肪酶活性,连续饮用三个月能使甘油三酯下降21%;生茶中的没食子酸则能增强肝脏解毒酶活性,对酒精性肝损伤具有保护作用。

这些科学发现与传统经验形成互补印证。唐代《本草拾遗》记载“茶为万病之药”,现代流行病学调查显示,长期饮茶人群的心脑血管疾病发病率降低31%,认知功能障碍风险下降28%。特别是普洱茶中的微生物代谢产物——普洱他汀,已被证实具有与他汀类药物相似的降胆固醇机制,但胃肠道副作用发生率仅为化学药物的1/3。

四、现代发展与未来方向

茶文化的当代转型体现在标准化与个性化的平衡中。2023年ISO 20715国际标准的颁布,将中国六大茶类分类体系上升为全球共识,其中特别注明普洱茶归属于后发酵茶类。而新式茶饮的兴起,则推动着普洱茶衍生出冷萃、拼配等创新形态,如陈皮普洱茶将新会柑皮与熟普结合,黄酮类物质含量提升2.6倍,开创了“茶药同源”的新范式。

未来研究需在三个维度深化探索:一是茶叶活性成分的精准靶向研究,如普洱茶多糖对肠道菌群的调控机制;二是传统工艺的微生物组学解析,建立渥堆发酵过程中优势菌株的功能图谱;三是茶文化数字化传播,利用VR技术还原宋代点茶场景,构建沉浸式文化体验平台。这些探索将推动茶文化从经验传承走向科学认知,从地域特色升华为人类共同的文化遗产。

茶文化与茶健康的深度融合,既是对传统文化的现代诠释,也是健康中国战略的创新实践。普洱茶作为这种融合的典型代表,其工艺的复杂性、健康的多元性、文化的包容性,共同构成了中国茶文化的立体图景。在未来的发展中,需要构建“产学研用”协同创新体系,既守护千年制茶智慧,又开拓健康产业蓝海,让这片古老的东方树叶持续焕发新的生机。