在人类文明的星河中,汉字以其独特的象形基因承载着东方智慧,而书法则通过笔墨的提按使转,将这种智慧升华为永恒的艺术。从甲骨文的朴拙到晋唐书风的绚烂,从碑刻的雄浑到帖学的飘逸,历代书法家以笔为媒,留下了“书为心画”“达其情性”等经典语录,这些凝练的语句如同文化基因密码,既揭示了书法艺术“技近乎道”的本质,更构成了中华文明的精神图腾。当我们凝视王羲之《兰亭序》中“后之视今,亦犹今之视昔”的墨痕,触摸颜真卿《祭侄文稿》里悲怆震颤的笔触,便能深刻体悟:书法不仅是线条的舞蹈,更是文明传承的活化石。

一、笔墨中的哲学宇宙

书法经典语录中,“书肇于自然”(李斯)与“达其情性,形其哀乐”(孙过庭)构成了艺术哲学的双重维度。前者指向书法与天地万物的同构关系,卫夫人《笔阵图》将“横”喻为千里阵云,“点”比作高山坠石,正是对蔡邕“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉”的具象诠释。后者则揭示书法作为情感载体的本质,《书谱》中“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇”的论述,印证了韩愈“喜怒窘穷,有动于心,必于草书焉发之”的创作观。

这种天人合一的艺术哲学,在当代文化学者王岳川的研究中得到新的阐释。他在《文化书法教育观》中指出,书法通过“凛之以风神,温之以妍润”的笔墨实践,实现了“心与物”“技与道”的辩证统一。白谦慎在书法史研究中亦强调,经典语录中“通会之际,人书俱老”的终极境界,实则是书家生命体验与艺术技巧的深度融合。

二、技法与审美的千年对话

“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”(孙过庭)的学书三境论,勾勒出技法锤炼的螺旋式上升轨迹。赵孟頫“用笔千古不易”的论断,与董其昌“字须熟后生”的创新观形成微妙张力,这种对“法度”与“性情”的辩证思考,在米芾“八面出锋”的实践中达到极致。碑学大家康有为提出“尊魏卑唐”之说,实则是针对帖学末流“笔笔求肖”的矫枉过正,呼应了傅山“宁拙毋巧”的美学主张。

现代书学研究者白谦慎通过分析傅山信札发现,经典语录中“违而不犯,和而不同”的创作准则,在具体书写中表现为“文化资本”与“修辞策略”的复杂互动。这种微观研究印证了孙过庭“一点成一字之规,一字乃终篇之准”的结构美学,也与中“作楷须明隶法”的技法传承观形成呼应。

三、传承创新的时代命题

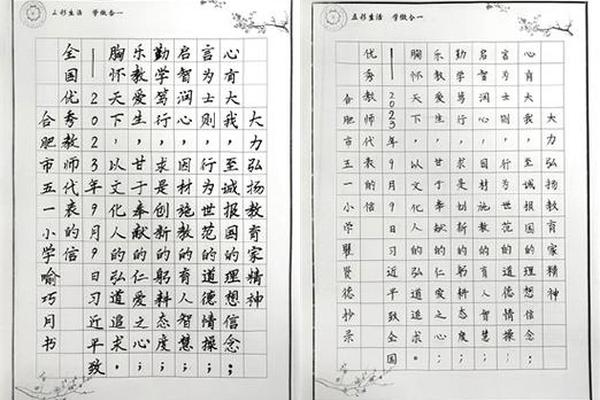

面对数字化浪潮,书法教育正经历着“笔秃千管”的传统训练与“数字临摹”的技术革新之间的碰撞。提到的少儿书法教育“先动脑后动手”理念,与强调的“培养创造能力”形成共识,这既是对董其昌“读帖贵精”理论的现代转化,也暗合苏轼“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”的文人书学传统。王岳川提出的“文化书法”概念,主张在碑帖融合中重构“篆籀气”与“书卷气”的当代价值,为“古不乖时,今不同弊”的经典训示注入新解。

四、墨香里的人文精神

“书虽小道,亦须静定”的修身观,将书法提升至人格修炼的高度。文徵明88岁书写《醉翁亭记》时的“目力胜髫年”,印证了中“古之善书者多寿”的养生智慧;黄道周就义前从容作书的刚烈,则实践了柳公权“心正则笔正”的道德箴言。这种“书以人重”的传统,在启功“透过刀锋看笔锋”的鉴藏观中延续,更在强调的“天人合一”文化精神中得到升华。

当代书法教育研究者发现,经典语录中“日书万字”的苦功主义,正与“水流心不竞”的禅意书写形成教育理念的碰撞。推荐的书法学习软件与碑帖数据库,既实现了“察之尚精”的量化分析,也面临着“神与古会”的精神传承挑战,这种矛盾恰恰折射出传统文化现代转化的深层命题。

站在文明传承的维度回望,书法经典语录不仅是技艺口诀,更是文化基因的载体。当我们在三维动画中重现《兰亭序》的书写轨迹,用光谱分析揭秘古帖的墨色层次时,更需铭记项穆《书法雅言》中“书之为功,同流天地”的哲思。未来书法研究或许应深入探讨:如何让“无声之音,无形之相”的笔墨美学,在虚拟现实中获得新的生命形态;怎样使“心手双畅”的创作状态,与人工智能生成艺术形成创造性对话。答案或许就藏在那些穿越千年的经典语录中——正如《书谱》所言:“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”这既是书法艺术的终极追求,也是文明传承的永恒命题。