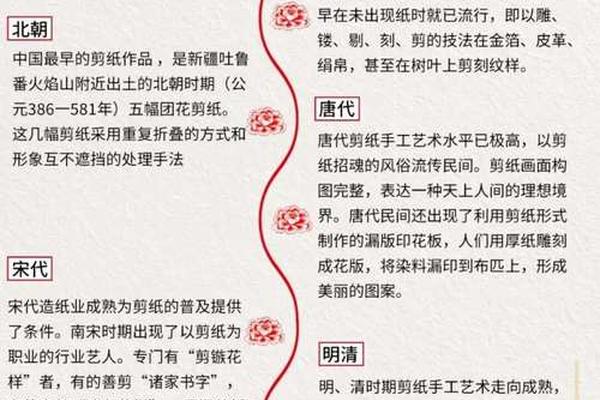

剪纸艺术作为中国最古老的民间艺术形式之一,其历史可追溯至北朝时期(386-581年),新疆出土的《对马团花》等实物印证了早期剪纸技艺的成熟。这种以纸为媒介、以剪为笔的艺术,通过虚实相生的镂空技法,将自然物象重构为充满生命力的符号系统。例如,北方剪纸以粗犷的线条刻画戏曲人物,南方则以细腻刀工展现园林意境,地域风格的差异映射了中国农耕文明多元的审美体系。

在技法层面,剪纸不仅包含剪刻、撕纸等传统手法,更衍生出拼色、染色等创新工艺。唐代诗人杜甫笔下“剪纸招我魂”的诗句,揭示了其在民俗信仰中的仪式功能;而宋代《武林梵志》记载的市集盛况,则展现了剪纸从宗教符号向生活美学的转型。这种艺术形态的演变,正如学者赖施虬所言:“剪纸是物承文化的活化石,既承载原始图腾崇拜,又凝聚着民众对生命繁荣的集体向往。”

二、文化内涵中的象征系统与精神寄托

剪纸艺术的核心价值在于其构建的象征语言体系。从仰韶文化彩陶的蛙纹演变到现代窗花的“莲生贵子”,剪纸图案始终是民族心理的镜像。例如“蛙”图腾在民间剪纸中转化为孩童衣物上的护身符,既延续了母系氏族社会的生殖崇拜,又寄托了对生命延续的朴素祈愿。这种符号转化机制,使剪纸成为连接远古信仰与现世生活的文化纽带。

在民俗实践中,剪纸承载着多维度的精神诉求:春节的“福”字窗花传递辞旧迎新的喜悦,婚庆的“囍”字剪纸象征阴阳和合,祭祀用的纸扎则构建了生死沟通的仪式空间。这些意象背后,蕴含着“天人合一”的哲学观与“趋吉避凶”的生存智慧。正如郭宪教授在民俗讲座中指出:“剪纸的每一刀都是对美好生活的具象化叙事,蝴蝶象征自由、葫芦寓意多子,这些隐喻构成中华民族共同的情感密码。”

三、社会功能的多维延伸与活态传承

作为农耕社会的产物,剪纸艺术在现代化进程中展现出强大的适应性。其社会功能从最初的巫术工具拓展为四大应用场景:门窗装饰的张贴用、礼俗仪式的摆衬用、服饰刺绣的底样用、印染工艺的模板用。这种实用性特质使其始终扎根于民众日常生活,例如陕西农村至今保留着新娘婚前展示剪纸技艺的婚俗,技艺水平仍是评价女性德行的重要指标。

在当代文化生态中,剪纸被赋予新的时代使命。2009年列入人类非遗名录后,剪纸成为讲述中国故事的文化名片:库淑兰的彩色拼贴剪纸登上国际艺术展,吕胜中的“小红人”装置将传统纹样转化为现代艺术语言。教育领域亦将其纳入美育课程,通过“折纸—画样—剪刻”的实践过程,青少年得以在创造中理解对称、节奏等美学原理,同时培养文化认同。

四、非遗保护视野下的创新转化路径

面对工业化冲击,剪纸艺术的存续面临技艺断层、语境消失等挑战。学者苏欢提出“活态文化研究”理论,强调应从本体研究转向实践创新:在河北蔚县,激光雕刻技术使传统窗花实现规模化生产;在浙江乐清,细纹刻纸与AR技术结合,让静态图案产生动态叙事。这种“科技+非遗”的模式,既保留了手工质感,又拓展了传播维度。

跨领域融合为剪纸注入新活力。服装设计师将镂空技法转化为时装肌理,巴黎秀场上的剪纸纹样长裙引发国际关注;全媒体时代,“剪纸+短视频”的创作形式使年轻群体通过二次创作参与文化传播。这些实践印证了《保护非物质文化遗产公约》的核心精神——传统工艺的存续不在于固化形态,而在于持续的意义再生产。

五、未来发展的挑战与学术研究方向

当前研究仍存在三大空白领域:其一,剪纸纹样的数据库建设滞后,亟待通过数字化扫描建立纹样基因库;其二,传承人口述史整理不足,民间艺人的经验智慧尚未系统转化为理论资源;其三,跨文化比较研究薄弱,中国剪纸与墨西哥“Papel Picado”、波兰“Wycinanki”等同类艺术的对话机制尚未建立。

未来研究应走向三个维度:在人类学层面,深化剪纸与地域文化互动关系研究;在工艺学层面,探索天然染料、环保纸张等新材料应用;在传播学层面,构建“元宇宙”语境下的虚拟剪纸展览空间。正如《全媒体时代剪纸艺术传播研究》所倡议的:“当剪纸遇上区块链技术,每一件数字藏品都将成为文化传播的微缩景观。”

从北朝墓穴的招魂幡到故宫文创的IP开发,剪纸艺术穿越千年时空依然焕发勃勃生机。其价值不仅在于美学形式的传承,更在于它构建了一个开放的意义系统——既是农耕时代集体记忆的存储装置,又是现代人重构文化身份的精神媒介。在全球化与在地化交织的今天,剪纸艺术的保护不应止步于博物馆化保存,而需在创新转化中实现“传统的发明”。未来的研究与实践,应当致力于让这把穿越时空的剪刀,继续剪裁出连接过去与未来的文化图景。