传统民俗文化是指代代相传的民间习俗、仪式和艺术形式,它承载了一个民族的历史、文化和精神财富。在现代社会中,随着科技的发展和文化全球化的推进,传统民俗文化面临着一定程度的遗失与消失。本文将围绕“传统民俗文化的看法”这一主题,从多个角度详细探讨其重要性与当前面临的挑战,力求引发读者对传统民俗文化的深刻思考。

在正文中,首先会分析传统民俗文化的定义和起源,然后通过六个方面深入探讨传统民俗文化的核心要素,包括文化传承、地域差异、节庆习俗、手工艺品、民间艺术与社会功能等。每个方面都会从原理和机制、事件经过、背景信息、影响和意义以及未来发展等多个角度进行详细阐述。文章将在总结中回顾传统民俗文化的意义,并展望未来如何更好地保护和传承这一珍贵的文化遗产。

传统民俗文化的定义与起源

传统民俗文化,是民族文化的一个重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。它包括了从物质到精神各个层面的内容,涵盖了民间的风俗、习惯、节令、信仰、工艺等方面。其起源可追溯到远古社会,随着农业、手工业的兴起,民俗文化逐渐形成并丰富。它不仅是生活中的实际指导,更是人们情感寄托的载体,很多民间信仰和节庆活动便是由此产生。

从历史的角度来看,传统民俗文化常常在民间世代传承,具备很强的地域性和时代特征。例如,中华文化中的“春节”作为最具代表性的传统节日之一,其文化内涵深厚,承载着家国情怀、祭祖文化等元素。而“清明节”则是与先人亲近、缅怀历史的重要仪式。随着社会的发展,传统民俗文化逐步形成了一套独特的民间文化体系,影响着社会生活的各个方面。

民俗文化不仅仅是对过去文化遗产的回顾,它在现今社会中依然具有深远的影响。尽管现代化进程加快,但民俗文化的影响力在很多地方依旧不可忽视。现代社会不仅要尊重传统,还应通过创新的方式让传统文化在新时代焕发新生。传统民俗文化是民族文化认同的重要体现,它构成了文化认同的根基。

文化传承的重要性

传统民俗文化的传承,是维系民族文化生命力的重要途径之一。通过口述历史、家族传承、节庆活动等形式,传统文化在代际之间传递。这种传承不仅仅局限于物质的传递,更重要的是精神和价值观的传递。通过对传统节日和仪式的参与,个体能够加深对民族历史与文化的认知,增强社会认同感和归属感。

在当今快节奏的现代生活中,传统文化的传承面临着许多挑战。一方面,城市化进程加快导致乡村逐渐空心化,年轻一代的迁移与外出工作使得传统节日的庆祝活动逐渐式微;科技进步和全球化使得外来文化大量涌入,部分年轻人对传统文化的认同感逐渐削弱。如何在现代化背景下保持传统文化的生命力,是当下亟待解决的课题。

为了保护和传承传统民俗文化,需要政府、学者及民间力量的共同努力。通过设立文化遗产保护项目、举办民俗文化节庆活动等,传统文化可以得到更好的传承。教育系统也应加强对传统文化的普及,让更多人了解其内涵和价值,从而激发公众保护传统文化的意识。

地域差异对传统民俗文化的影响

中国地域辽阔,传统民俗文化因地域差异而呈现出丰富的多样性。各地的民俗文化在饮食、服饰、语言、风俗等方面各具特色。例如,南方的春节与北方的春节在习俗上有所不同,南方有吃汤圆的习惯,而北方则偏爱饺子;四川的“火锅文化”与广东的“粤菜文化”也体现了不同地区人们对食物的独特理解与喜好。

这种地域性差异,不仅丰富了民俗文化的内涵,也让不同地区的民众在传承文化的过程中,保持了各自的文化特色。地域差异也带来了文化交流与冲突的复杂性。随着社会的流动性增加,不同文化的碰撞和融合促使民俗文化在某些地区受到威胁。比如,大城市中的外来人口众多,本地的传统习俗逐渐淡化,取而代之的是多元化的文化形态。

尽管如此,地域差异也促使传统民俗文化在融合的过程中焕发新生。传统节日、婚俗、祭祀等活动,在不同地区的差异中得到了创新与发展。例如,随着全国范围内对传统节日的重视,很多地方的节庆活动逐渐走向全国化,甚至国际化,形成了具有地方特色而又融合现代元素的新型节庆文化。

节庆习俗对社会的影响

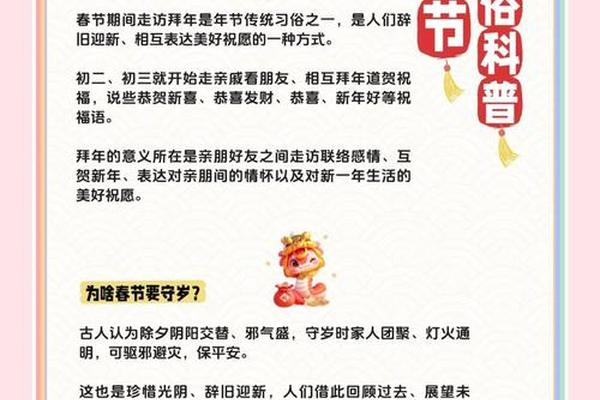

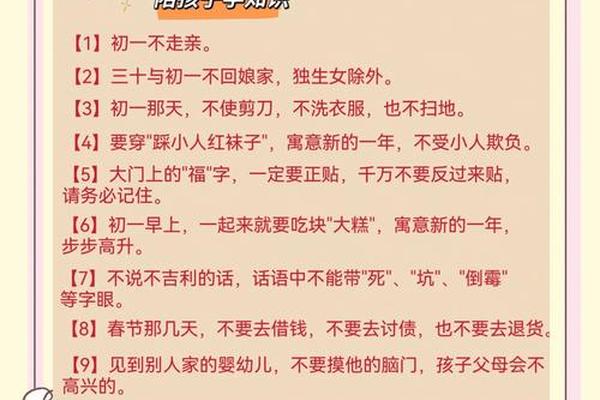

节庆习俗是传统民俗文化的重要组成部分,不仅是民众日常生活的一部分,更在很大程度上塑造了社会结构和价值观念。传统节日如春节、端午节、中秋节等,都是中华文化中深具象征意义的节庆活动。它们不仅仅是家庭团聚的时刻,也承载着深厚的历史文化和社会功能。

节庆习俗通过一系列仪式和活动,体现了人们对自然、对祖先、对生活的敬畏与感恩。例如,在春节期间,家家户户进行大扫除、贴春联、祭祖等,这些习俗蕴含着人们对幸福生活的期盼和对先辈的敬仰。通过节庆活动,个体与家族、社会的关系得到了加强,形成了共同的价值观念和认同感。

随着现代化的推进,传统节庆习俗面临着被边缘化的风险。尤其是在大城市中,快节奏的生活让传统节庆活动逐渐走向商业化,失去了最初的文化内涵。如何在保持传统节庆文化核心价值的注入现代元素,是未来文化传承的关键。

手工艺品的文化价值

手工艺品是传统民俗文化的重要载体,它们凝聚了工匠的智慧和民族的审美。无论是刺绣、陶艺、木雕还是编织等手工艺品,都体现了地方文化的独特性。手工艺品不仅有着实用性,还具备很高的艺术价值和文化象征意义。

在传统社会中,手工艺品常常是日常生活中的必需品,它们往往由家庭传承,代代相传。许多手工艺品不仅是一种艺术形式,也承载着神话、传说和文化象征。例如,藏族的“藏香”和“藏刀”蕴含着浓厚的宗教文化,而江南的“苏绣”则展示了精致细腻的工艺美学。

随着工业化和机械化的推进,传统手工艺品逐渐被现代化产品所替代。这不仅让手工艺的生产成本增高,也导致了许多传统技艺的失传。为了保护这一文化遗产,国家及社会各界已开始关注传统手工艺的传承,设立了相关的非物质文化遗产保护机制,并通过现代化手段将这些技艺与当代设计相结合,以求在保留传统的赋予其新的生命力。

民间艺术的表现形式与社会功能

民间艺术作为传统民俗文化的核心部分,主要包括民间音乐、舞蹈、戏剧、故事传说等形式。它们通常以口耳相传的方式流传下来,具有强烈的地方特色和民族风格。民间艺术不仅展示了人们的创造力和艺术表现力,还反映了人们的生活状态、审美情趣和精神世界。

例如,京剧作为中国传统戏曲艺术的代表,历经数百年的发展,已成为中华文化的重要组成部分。其独特的唱腔、表演和服装设计,