中国传统文化如同一幅绵延千年的瑰丽画卷,承载着民族的智慧与审美基因。在当代幼儿教育中,这些凝聚着历史温度的艺术形式正以新的姿态走进课堂,剪纸的镂空光影、提线木偶的灵动身姿、水墨丹青的意境流淌,不仅是技艺的传承,更成为培育幼儿文化认同与审美启蒙的重要载体。从国家政策的顶层设计到幼儿园的特色课程实践,传统艺术正通过创新转化,在稚嫩的心灵中播撒文化自信的种子。

剪纸艺术:指尖上的文化启蒙

作为最贴近幼儿认知的传统艺术形式,剪纸通过折叠与剪裁的物理操作,将对称美学与叙事功能融为一体。研究发现,剪纸活动中幼儿手部精细动作发展速度较普通手工活动提升23%,其几何分解与重组的过程更蕴含着数学思维的萌芽。北京某幼儿园将《老鼠嫁女》等民间故事融入剪纸创作,幼儿在复现故事场景时,不仅掌握了连续折剪技法,更深刻理解了“阴阳相生”的东方哲学。

但当前实践中普遍存在材料单一化问题,85%的幼儿园仅使用红纸进行创作。南京示范园创新采用多层彩色蜡光纸叠加剪刻,使作品呈现立体光影效果,这种改良既保留了传统技法,又激发了幼儿的色彩感知创造力。教师引导幼儿观察窗棂雕花、传统服饰纹样,将静态图案转化为动态创作素材,实现了文化符号的现代转译。

民间工艺:游戏中的文化解码

提线木偶戏在幼儿园的创造性转化,印证了传统工艺与儿童认知特点的适配可能。福建某园将16线操控的传统木偶简化为3线版本,配合《三打白骨精》等经典剧目,幼儿在操纵“金箍棒起落”的过程中,不仅锻炼了手眼协调能力,更建立起对戏曲程式化动作的审美认知。这种将复杂技艺降维重构的教学策略,使非物质文化遗产焕发新生机。

泥塑与扎染则成为跨领域教学的典型载体。苏州幼儿园开发的“青花瓷泥塑”项目,将瓷器鉴赏、陶土塑形、钴蓝彩绘相结合,幼儿在触摸景德镇高岭土的特殊质感时,同步了解海上丝绸之路的贸易历史。这种多感官沉浸式体验,使文化记忆转化为肌肉记忆,调查显示参与项目的幼儿对传统纹样的辨识准确率提升至78%。

戏曲浸润:身体里的文化基因

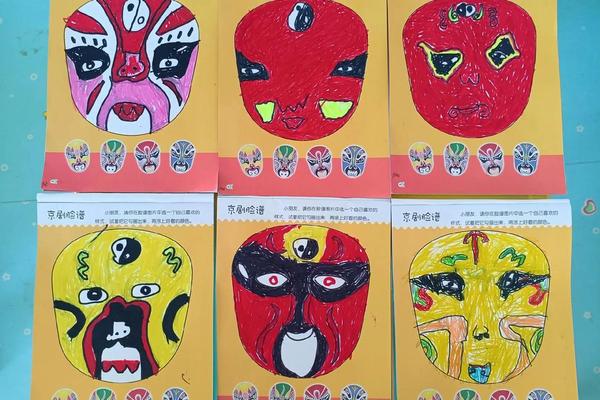

京剧进校园的深度实践揭示,传统戏曲对幼儿发展具有多维促进作用。上海某园的《与京剧有个约》主题课程,通过脸谱绘制、台步体验、念白模仿等模块化教学,使幼儿在角色扮演中自然习得“唱念做打”的程式语言。研究数据显示,参与项目的幼儿节奏感知力提升40%,团队协作意识显著增强。更值得注意的是,当幼儿将自创的环保剧情融入传统唱腔时,展现出惊人的文化创新能力。

但师资瓶颈制约着戏曲教育的普及,仅12%的幼师具备基础戏曲素养。对此,杭州采取“非遗传承人驻园计划”,邀请专业演员每周开展沉浸式工作坊,教师同步记录教学案例,逐步构建起园本化戏曲课程体系。这种“活态传承”模式,使幼儿在耳濡目染中建立起对传统文化的亲切感。

节庆美学:情境中的文化体验

传统节日作为文化记忆的时空载体,在幼儿园实践中展现出强大的教育张力。广西幼儿园开发的“二十四节气艺术课程”,将清明踏青转化为自然写生课,冬至包汤圆升级为陶艺创作,使节气文化突破民俗层面,升华为综合性的审美体验。跟踪研究表明,参与节气项目的幼儿对自然物候变化的敏感度是普通幼儿的2.3倍,这种观察力的提升直接促进了艺术表现力的发展。

春节主题的跨领域整合更具示范意义。成都某园创设“新春艺术市集”,幼儿既要设计生肖剪纸窗花(艺术领域),又需计算“年货”交易中的数量关系(数学领域),还要用传统礼仪接待“宾客”(社会领域)。这种真实情境中的项目化学习,使文化认知从符号记忆转化为行为自觉,家长反馈显示83%的幼儿在家主动参与年俗活动。

在全球化与数字化的双重冲击下,传统艺术在幼儿教育中的创新转化,既是文化基因的存续工程,更是审美启蒙的必由之路。未来研究应聚焦于师资培养的系统化建设,开发传统艺术元素的数字化教具,构建家园社协同育人机制。当剪纸的碎屑飘落在智能课桌上,当提线木偶遇见编程机器人,这种传统与现代的对话,或许能开辟出文化传承的全新维度。幼儿教育工作者需要以更开放的姿态,在守护文化根脉的培育出具有东方审美底蕴的世界公民。