人类对自我本质的探索始终在两条并行的轨道上前行:生物学层面的基因序列承载着生命密码,文化层面的精神符码则构建着文明形态。在基因组测序技术突破性发展的今天,科学家已能通过唾液样本解读个体遗传特征,而文化人类学家则致力于破译潜藏在仪式、语言与习俗中的文化基因。这两套看似迥异的解码系统,实则共同勾勒着人类存在的完整图景,在生命科学与人文科学的交叉地带,一场关于存在本质的认知革命正在悄然发生。

模因理论的文化解码

英国演化生物学家道金斯在1976年提出的"模因"概念,将文化传播的基本单位类比于生物学基因。这个革命性观点突破了传统人文研究的藩篱,为文化演化提供了量化分析的框架。从甲骨文的象形符号到抖音短视频的传播模式,从古希腊城邦的民主制度到现代社会的法治精神,文化基因通过模仿与变异实现代际传递。

美国人类学家博伊德与理查森通过数学模型证明,文化基因的传播遵循"复制-变异-选择"的演化规律。他们追踪了太平洋岛屿部落的图腾演变史,发现特定图案的存续概率与其象征意义的社会接受度呈正相关。这种量化研究为非物质文化遗产保护提供了新思路:真正具有生命力的文化元素必然具备适应时代变迁的变异能力。

碱基序列的生命叙事

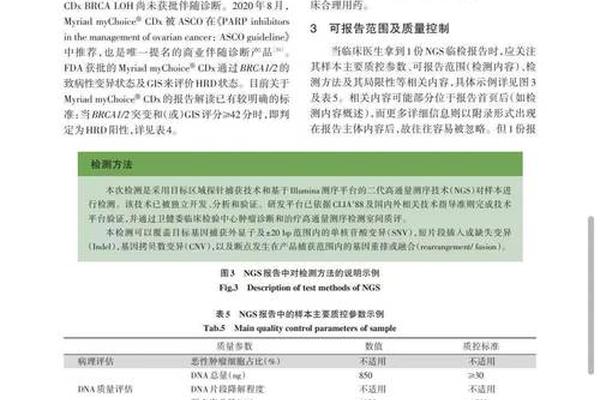

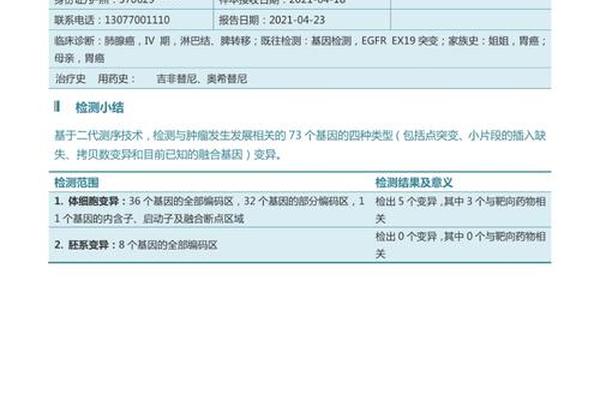

基因检测报告上那些排列组合的ATCG字母,构成了每个人独特的生物学身份证。哈佛医学院的基因组研究表明,人类99.9%的DNA序列完全一致,但正是那0.1%的差异,决定着肤色瞳孔的显性特征,也暗藏着疾病易感性的隐性密码。这种精确到碱基对的差异解读,使得预防医学从群体统计学迈入个性化时代。

英国生物库项目对50万人群的全基因组关联分析发现,酒精代谢酶基因变异与食道癌风险的相关性呈现显著地域差异。这提示我们,基因表达不仅受先天序列影响,更与饮食文化、生活习惯等后天环境产生复杂互动。当基因检测报告遇上文化人类学田野调查,生命密码的解读获得了多维度的诠释空间。

双重解码的认知革命

在云南哈尼梯田地区,科学家发现当地居民携带的耐缺氧基因变异,与千年稻作文明形成的独特耕作方式存在时空耦合。这种基因-文化协同进化现象,印证了美国人类学家卢克·卡什丹提出的"文化基因复合体"理论。当生物学适应与文化创新形成正向反馈,人类便创造出改变生态系统的新型生存策略。

冰岛全民基因组计划引发的争议,凸显了科学解码与文化认知的冲突。这个孤立岛屿上高度同源的基因库,既是医学研究的宝贵资源,也冲击着当地居民对家族血缘的传统认知。此类案例表明,基因检测技术的应用必须建立在对文化基因的充分理解之上,否则可能引发身份认同危机。

站在基因科学与文化研究的交汇点,我们愈发认识到生命本质的解读需要双重解码的智慧。23对染色体与五千年文明史共同编织出人类的命运图谱,碱基对的排列组合与神话原型的集体无意识相互映照。未来的跨学科研究应当建立动态交互模型,在实验室数据与田野调查之间架设桥梁,让生命密码的破译既保持科学精确度,又充满人文温度。当科学解码遇见文化阐释,人类终将在螺旋上升的认知轨道上,揭开自我存在的终极奥秘。