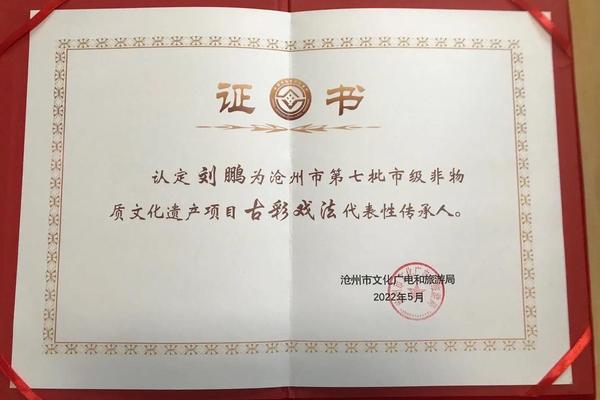

一张泛黄的证书,镶嵌着鎏金纹饰,中央印有"国家级非物质文化遗产代表性传承人"几个庄重的字样——这张看似普通的纸页,承载着千年文明的重量。当镜头聚焦于证书上的传统纹样与朱红印章,仿佛打开了时光的密码箱,那些沉睡在历史长河中的技艺记忆被重新唤醒。这不仅是官方认证的凭证,更是民族文化基因的具象化表达,凝聚着匠人毕生的坚守与智慧。

历史脉络中的身份认证

非遗传承人证书的诞生,标志着现代文明对传统技艺保护意识的觉醒。自2006年《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》颁布以来,这张证书便成为连接传统与现代的制度纽带。据文化部统计,截至2023年,我国已认定国家级非遗传承人3068人,每位获得者的认定都历经层层筛选,其审核标准既包含技艺纯熟度,更强调传承能力与文化诠释力。

证书的设计本身即是历史的浓缩。边框装饰多取材于传统建筑中的藻井纹样,寓意技艺传承的庄严殿堂;底纹常采用古籍中的水印技术,暗合"薪火相传"的意象。中国艺术研究院非遗保护中心主任田青指出:"这种视觉符号的选用,本质上是将抽象的文化价值转化为可感知的物化载体。

从民间作坊到国家殿堂,这张证书完成了传统匠人身份的根本性转变。苏州刺绣大师姚建萍回忆获颁证书时的感受:"突然意识到自己不仅是绣娘,更是文明链条中的关键环节。"这种身份重构推动着传统技艺从家族传承转向公共文化资产。

符号体系中的文化叙事

证书的视觉语言构成精密的符号系统。左上角的国徽象征国家背书,右侧的编号暗含谱系定位,这种编码方式参考了古代工匠的"物勒工名"制度。中央的祥云纹取自敦煌壁画,既保留传统审美,又通过扁平化处理实现现代转化,这种设计策略被清华大学美术学院教授杭间称为"新古典主义美学的典范"。

文字排版同样蕴含深意。证书正文采用楷书与仿宋体混排,前者代表文化正统性,后者体现现代规范性。在台北故宫博物院研究员林焕盛看来:"这种字体搭配隐喻着传统技艺既要守住本源,又要适应时代变革。"朱红印章的使用则延续了古代文书认证传统,其篆刻刀法往往特意保留手工痕迹,以此呼应非遗的"活态"特征。

图案元素的选择更具深意。江南地区证书多配以水波纹,北方则偏好山峦纹,这种地域化差异印证了费孝通"多元一体"的文化格局理论。苗银锻造技艺证书上的蝴蝶妈妈图腾,彝族漆器证书中的太阳历图案,都在方寸间构建着民族文化记忆的微观宇宙。

现实场域中的功能延展

这张证书在实际运作中展现出多重社会价值。在福建德化陶瓷产区,传承人证书成为打开国际市场的"文化护照",据海关数据显示,持证匠人作品出口单价平均提升47%。在学术领域,它成为研究传统工艺的重要凭证,中国美术学院近年建立的"大师口述史"数据库,即以证书编号作为索引基准。

其教育功能同样不可忽视。浙江东阳木雕传承人黄小明的工作室,将证书复刻件作为教材展示,配合AR技术扫描可呈现技艺演示视频。这种创新应用得到联合国教科文组织亚太地区非遗国际培训中心的肯定,认为"创造了物质遗产与数字传承的新型交互模式"。

但证书制度也面临现实挑战。中央美术学院教授乔晓光指出:"部分地区出现'重认证轻传承'现象,证书沦为商业炒作的工具。"对此,2022年新修订的《非遗法》增设动态考核机制,规定传承人须定期提交传承报告,确保认证体系的活力。

未来维度中的价值重构

在全球化与数字化的双重冲击下,非遗传承人证书正在经历价值重构。故宫博物院单霁翔前院长倡导的"活态传承"理念,推动证书功能从静态认定转向动态记录。部分省份试点"电子认证码",通过区块链技术记载传承谱系,这项创新被列入《"十四五"非遗保护规划》重点工程。

年轻传承人的加入带来新的诠释视角。"90后"南京云锦传承人杨冀元将证书二维码链接到B站账号,用动漫形式解读传统纹样,这种传播方式使云锦技艺的受众年轻化比例提升至62%。社会学者李培林评价:"证书正从权威背书转变为文化连接的入口。

国际经验提供了更多可能性。日本"人间国宝"制度将证书与技艺影像资料捆绑存档,韩国则建立传承人"技艺银行"进行知识管理。这些案例启示我们:证书不应是传承的终点,而应成为创新传播的起点。

守护与创新的永恒辩证

非遗传承人证书如同文化长河中的航标,既标记着传统技艺的历史坐标,又指引着未来的发展方向。它见证着个体匠人向文化使者的蜕变,记录着手工文明与工业文明的对话。在机器复制的时代,这张蕴含人性温度的手写证书,始终提醒着我们:真正的传承不在于固守形式,而在于让古老智慧持续参与现代生活。或许未来的保护实践,需要构建更开放的认证体系,让更多"未被看见"的民间智慧获得制度性庇护,让文化基因库在创新中永葆生机。