中华民族的礼仪文化深深植根于日常生活的细微之处。《礼记》有言:"礼者,天地之序也",这种秩序在行走、坐卧、言谈中皆有体现。古人在行走时讲究"行不中道,立不中门",通过让行路中线的行为展现对尊者的敬意;现代北京婚礼习俗中新娘"脚不沾地"的礼仪演变自麻袋铺路传统,现多改用红毯,既承古意又具现代美感。这些规范不仅是动作的约束,更是对天地秩序的敬畏。

在称谓礼仪方面,古人通过"令尊""高堂"等敬词,以及"鄙人""犬子"等谦称,构建起严密的语言礼制体系。贾公彦在《周礼》疏解中强调,稽首礼的头部触地时长直接反映尊卑差异,这种身体语言与口头称谓共同构成了立体的礼仪表达。现代学者曾亦指出,传统礼仪通过"敬与仁"的价值内核,将道德教化融入日常行为,使礼制精神成为社会运行的隐形纽带。

二、节日与人生仪典中的文化密码

春节作为"百节之首",其迎龙舞狮、燃放爆竹的习俗承载着农耕文明对自然的敬畏。元宵节的猜灯谜、吃汤圆,则暗含阴阳调和的文化哲学。这些节庆礼仪通过代际传承,形成民族文化记忆的活态载体。在人生重要节点上,诞生礼的"洗三"仪式、冠礼的加冠程序、婚俗中的"六礼"流程,都贯穿着《周礼》"以婚冠之礼亲成男女"的制度设计。

北京地区婚礼中"井盖覆红绸"的习俗,既是对传统"避煞"观念的延续,也展现现代城市文化对古老仪式的创新性转化。曾亦在《古人的日常礼仪》中考证,古代丧礼"三日而殓"的时限设定,实则基于对人体腐败周期的科学观察,这种将自然规律与人文关怀相结合的智慧,至今仍影响着现代殡仪流程。

三、社交与餐饮礼仪的现代演变

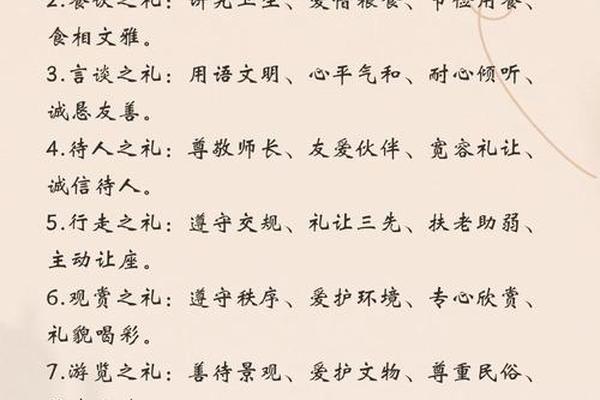

传统宴饮礼仪中"虚坐尽后,食坐尽前"的规矩,演变为现代圆桌宴请的主宾位次体系。八仙桌的方位讲究与当代酒店宴会的席位卡设置,共同体现着"尊位在东"的空间礼制。餐前"让菜不夹菜"的禁忌,与西方分餐制形成文化对话,折射出集体主义与个人主义的价值差异。

在商务交往中,古代"执挚"礼仪演化出名片递接规范,明代《客商规鉴》记载的拜帖尺寸,与现代商务名片规格存在惊人的历史呼应。学者钱穆指出"礼是中国人一切行为的准则",这种准则在当代演化为职场礼仪中的邮件格式、会议守则等现代规范,形成传统文化与现代文明的有机衔接。

四、礼仪文化的传承困境与创新路径

面对全球化冲击,传统礼仪面临形式僵化与内涵流失的双重挑战。孟德斯鸠曾困惑于中国"将宗教、法律、道德、礼仪混为一谈"的文化特性,这种复合性在现代社会遭遇解构危机。但《古人的日常礼仪》研究表明,传统礼仪中"称情而立文"的弹性原则,为现代转化提供了可能,如将古代"束脩"礼仪转化为教师节的创意礼品。

数字技术为礼仪传承开辟新径,虚拟现实技术可复原古代冠礼场景,区块链技术能实现非遗礼仪的版权保护。清华大学礼学研究中心提出的"礼仪场景化教学"模式,将古代书院仪轨转化为研学课程,使《仪礼》文本实现活态传承。这种创新既保持文化根脉,又契合现代教育需求。

文明基因的当代激活

从周公制礼到现代文明公约,中华礼仪始终在继承中创新。考古发现的红山文化玉礼器,与当代APEC会议的汉服设计,共同诠释着"礼以器成"的文化逻辑。建议在基础教育阶段增设礼仪实践课程,建立传统礼仪数字资源库,开展跨文化礼仪比较研究。正如《礼记》所言"礼时为大",唯有把握传统精髓,顺应时代变革,方能使礼仪文化在新时代焕发勃勃生机。未来的研究方向可聚焦于礼仪美学建构、智能礼仪辅助系统开发等领域,让古老礼仪智慧持续滋养现代文明。