在信息洪流奔涌的数字时代,中华大地悄然兴起经典诵读的热潮。从校园晨读的琅琅书声到社区活动的节气歌吟唱,从网络平台的诗词接龙到文化场馆的经典讲坛,这场以传统文化为内核的文化复兴运动,正在重构当代中国人的精神家园。节气歌作为农耕文明的智慧结晶,经典诵读作为文化传承的重要载体,二者共同编织出一幅传统与现代交融的文明图景。

节气歌中的天地密码

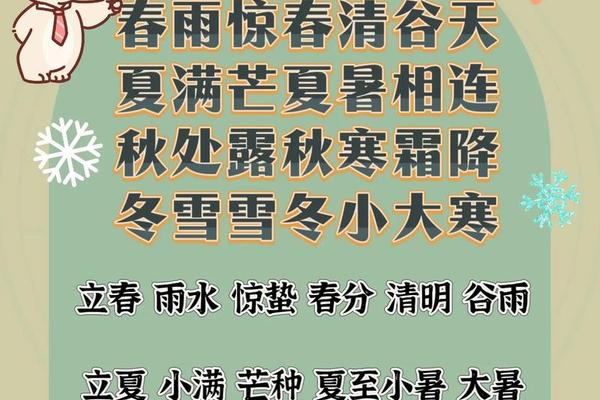

二十四节气歌作为中华文明的活化石,承载着先人对自然规律的深刻认知。这首看似简单的民谣,实则是数千年来农业实践的智慧总结。从《夏小正》到《月令七十二候》,古人通过观察日影长度、星宿位移和物候变化,构建起独特的时空认知体系。甲骨文中的"春"字描绘破土而出的嫩芽,"秋"字象形蟋蟀振翅,每个节气名称都凝结着先民对自然现象的精准把握。

节气文化蕴含着深邃的哲学思想。《礼记·月令》记载的"孟春之月,盛德在木"等论述,将自然规律与人文相贯通。宋代大儒朱熹在《四书章句集注》中特别强调"格物致知"的认知路径,这种通过观察自然获取真知的方法论,在节气文化的传承中得到生动体现。当代学者冯友兰指出,节气体系体现的"天人合一"思想,是中华文明区别于其他文明的重要特征。

经典诵读的教化力量

经典诵读不仅是语言记忆的复现,更是文化基因的激活过程。心理学研究显示,韵律化的经典文本能有效增强记忆留存,如《千字文》《声律启蒙》等蒙学读物,通过平仄对仗的音韵设计,使文化信息更易内化。南京师范大学的脑科学研究团队发现,长期诵读经典的儿童,其大脑语言区的神经连接密度显著高于对照组。

在价值重构层面,经典诵读发挥着独特的教化功能。朱自清在《经典常谈》中强调,经典中蕴含的"做人的道理"具有超越时空的价值。北京某重点中学的实践表明,持续开展《论语》诵读的班级,学生的人际交往能力和道德判断水平明显提升。这种文化濡染效应,印证了钱穆先生"温情与敬意"教育理念的当代价值。

文化传承的创新实践

教育领域的创新探索为传统文化注入新活力。成都市青羊区推行的"节气课程",将古诗文学习与物候观察、农事体验相结合,构建起立体化的传统文化教学体系。杭州某小学开发的AR诗词地图,通过扫描校园植物触发对应古诗朗读,实现科技与传统的美妙碰撞。这些实践印证了叶嘉莹先生"兴发感动"的诗教理论,让传统文化从纸面走向生活。

社会传播渠道的拓展开创了文化传承新格局。短视频平台上,"节气说书人"账号通过动画演绎节气故事,单条视频播放量突破千万。故宫博物院推出的"紫禁城的二十四节气"系列文创,将文物元素与节气文化巧妙融合,年销售额超过2亿元。这种产业化探索,为传统文化传承开辟了可持续发展路径。

站在文明传承的时空坐标上,经典诵读与节气文化的当代复兴,既是民族文化自觉的生动体现,也是构建文化自信的重要实践。这种传承不应止步于形式复刻,而应深入挖掘其现代转化可能。未来研究可关注数字化传播对经典阐释的影响,或探索节气文化与生态文明的深层关联。当传统智慧与现代生活产生真正的化学反应,中华文明将绽放出新的时代光彩。