河南方言的声调系统保留着中古汉语"平上去入"四声八调的格局,在洛嵩片方言中仍能找到"入声分阴阳"的特征。这种语言活化石般的现象,印证了《切韵》音系在河洛地区的传承。开封方言里"你弄啥嘞"的"弄"字读作nèng而非nòng,正是宋代《广韵》"奴冻切"的语音遗存。郑州大学语言学者张洪彬研究发现,豫北地区的"子变韵"现象,如"桌子"读作"桌儿",与《东京梦华录》记载的宋代汴梁方言存在明显传承关系。

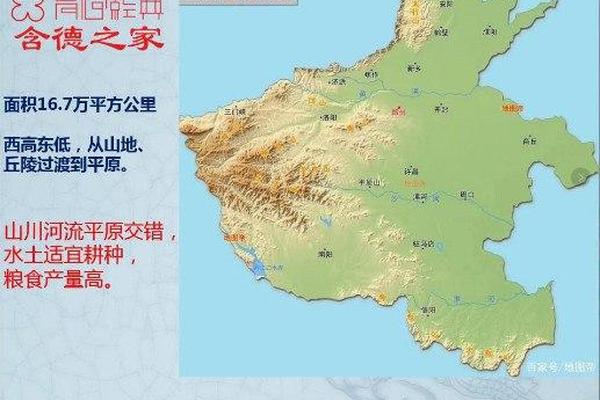

地理环境对语言演变产生深刻影响。太行山麓的济源方言保留着大量晋语特征,南阳盆地因明清移民形成了独特的"湖广话岛",豫东平原的商丘方言则深受中原官话与江淮官话的双重影响。这种方言地理格局的形成,与历史上"中原板荡,衣冠南渡"的人口迁徙密切相关。伏牛山脉的阻隔使豫西方言保存了更多古汉语词汇,如"箸"(筷子)、"彘"(猪)等词汇仍活跃在民间口语中。

二、地理环境与语言流变

黄河冲积平原的地理开放性,使河南方言呈现出强大的包容性特征。开封方言中"中"的多义用法,既保留着《诗经》"允执厥中"的古典意蕴,又衍生出"可以、同意"等现代语义。洛阳方言的"得劲"一词,其语义场覆盖舒适、顺利、恰当等多种含义,折射出河洛文化追求中和之美的精神特质。这种语义的延展性与河南地处"天地之中"的地理位置形成巧妙呼应。

方言地理学调查显示,豫中地区的"儿化韵"分布密度居全国之首,平均每千字出现47次。这种语言现象与当地农业生产方式密切相关,如"麦穗儿""牛犊儿"等词汇的频繁使用,反映了农耕文明对语言形态的塑造。豫北地区保留的"圪"头词(如圪蹴、圪针),其构词方式可追溯至《尔雅》记载的先秦方言,展现出语言化石的地理分布规律。

三、民俗艺术中的方言活力

豫剧的唱腔系统建立在开封方言音系之上,其"十三辙"的押韵规律与《中原音韵》一脉相承。著名豫剧表演艺术家常香玉创造的"常派"唱腔,将郑州方言的阳平调值由13调整为24,增强了声腔的表现力。这种艺术化改造印证了赵元任提出的"字调是旋律的基础"理论,展现了方言与戏曲艺术的共生关系。

曲艺形式的方言智慧在河南坠子中尤为突出。"喷空"艺术运用方言同音异义制造喜剧效果,如"光棍梦见娶媳妇——净想好事"这类歇后语,既承载着民间智慧,又维系着方言的传承。民俗学家高有鹏指出,大别山区的新县民歌保留了《诗经》时代的"比兴"手法,其方言歌词中的双声叠韵现象,与《国风》的修辞传统存在明显承继关系。

四、方言保护与传承挑战

根据《中国语言资源保护工程》河南片区数据,35岁以下人群的方言能力呈现断崖式下降,郑州城区青少年的方言词汇量较二十年前减少62%。这种危机与城市化进程加速密切相关,郑州航空港区的建设使当地方言在十年内吸纳了18%的外来语成分。河南大学语言研究所的监测显示,豫东农村方言的代际传承断裂率已达41%,传统农耕词汇消失速度超过语言自然更替速度的3倍。

数字化保护为方言存续提供了新路径。洛阳师范学院建立的"河洛方言语音档案库",运用三维声学分析技术对135个方言点进行采样保存。腾讯公司开发的"豫语通"AI程序,已能识别河南8大方言片的语音差异。但技术专家王建军提醒,数字媒介无法完全替代代际口传的文化语境,建议在中小学开设方言文化选修课,建立活态传承机制。

本文通过多维度分析揭示:河南方言是解码中原文明的基因密码,其地理分布折射历史变迁,艺术形态承载文化记忆,现代转型面临双重挑战。建议构建"方言文化生态保护区",将嵩山文化圈、河洛文化带纳入整体保护体系;推动方言资源创造性转化,开发方言文创产品与沉浸式文旅项目。未来研究可运用社会语言学方法,深入考察新型城镇化进程中的方言适应机制,为语言文化遗产保护提供理论支撑。