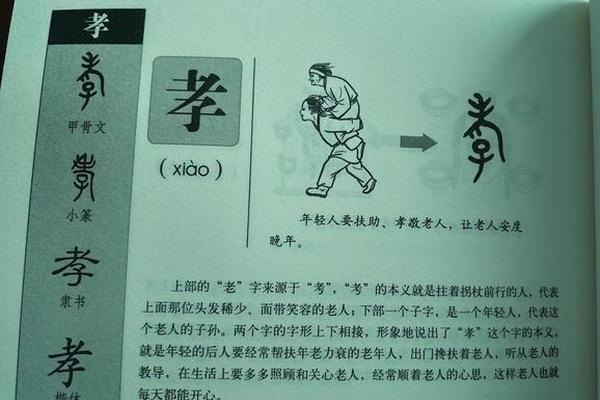

华夏文明五千年的历史长河中,孝文化始终如血脉般维系着家国。从殷商甲骨文中"孝"字的初现,到周代《礼记》对"生则养,没则丧,丧毕则祭"的系统规范,孝文化完成了从原始氏族尊老习俗向体系的蜕变。这一时期的孝道具有双重维度:既包含对在世父母的奉养,又延伸出对先祖鬼神的追思祭祀,折射出早期社会神权与人伦的交织。商周之际的文化转型中,周公"制礼作乐"将孝道纳入国家治理体系,使"尊祖敬宗"与"善事父母"成为维系宗法制度的双重纽带。

春秋战国时期,孔子提出"夫孝,德之本也"的命题,通过《孝经》构建起以家庭为核心、辐射社会政治的完整理论框架。孟子"老吾老以及人之老"的推恩思想,将孝道升华为普遍的社会道德准则。值得注意的是,此时的孝文化已显现出动态发展特征:汉代董仲舒将孝道与"三纲五常"结合,形成"以孝治天下"的政治;宋代程朱理学则将孝列为"八德之首",通过乡约族规将其固化为基层社会的行为规范。这种从自然情感向制度的转化,既强化了孝文化的传承力,也埋下了绝对顺从等异化因子的隐患。

传统社会的传承机制

家庭作为孝文化传承的基础单元,通过代际互动构建起生动的实践场景。《礼记·内则》记载的晨昏定省制度,将孝行具象化为日常仪式。浙江衢州余家山头村延续六百余年的"女儿节",正是这种传承机制的鲜活例证:出嫁女儿定期归宁侍亲的习俗,既维系着血缘亲情,又通过祭祖、社戏等活动强化集体记忆。这种"家礼"与"国法"的互动,使孝文化获得制度性保障。汉代"举孝廉"的选官制度、唐代将"不孝"列入十恶重罪,均在法理层面确立了孝道的权威地位。

知识阶层的理论诠释赋予孝文化持续更新的生命力。朱熹在《朱子家礼》中创新祭祀仪式,将孝道与理学心性论结合;王阳明提出"致良知"说,强调孝悌本心的自然流露。这些阐释既保持文化内核的稳定性,又适应不同时代的价值需求。明清时期出现的《二十四孝》通俗读物,通过故事化传播使孝道深入民间,形成"百善孝为先"的集体认知。

现代转型与创新实践

近代社会转型中,孝文化遭遇空前挑战。工业化进程加速代际疏离,核心家庭结构弱化传统赡养功能,2016年农村养老调查显示45.3%老人与子女分居。但文化基因展现强大韧性:湖北孝感等地将孝文化纳入城市精神,浙江大学开设孝文化通识课程,说明传统资源正在创造性转化。数字技术带来新机遇,"亲情直播间""智能养老设备"等创新模式,重构着"晨昏定省"的现代表达。

全球化语境下,孝文化的当代价值愈发凸显。新加坡"奉养父母法令"、韩国"孝子产业"等实践,证明东方孝道能够与现代法治、市场经济兼容。国内学者提出"精神赡养权"概念,推动《老年人权益保障法》将"常回家看看"入法,实现规范向法律权利的升华。这种从私德向公德的拓展,使孝文化成为应对老龄化社会的文化资源。

跨文明对话中的发展前瞻

站在文明互鉴的高度,孝文化的现代转化需突破双重困境:既要避免将传统简化为养老工具,也要防止过度商业化消解其精神内核。未来研究可侧重三个维度:一是构建代际对话机制,在"数字原住民"与"银发群体"间搭建文化理解的桥梁;二是开发测量指标体系,量化评估孝文化对心理健康、社会资本的影响;三是开展跨文化比较研究,提炼中华孝道对人类命运共同体的特殊贡献。唯有在守正创新中激活文化基因,方能使其在现代文明格局中持续绽放光彩。

这项历时性的考察表明,孝文化的生命力源于其"守常达变"的特质。从甲骨卜辞到智能终端,从家族祠堂到社区养老,孝道始终在传统与现代的张力中寻找平衡点。当我们将孝文化置于人类文明演进的长河中观察,便能理解其不仅是东方的标识,更是解答现代性困境的文化密码。未来的传承发展,需要在活化传统、对接现实、前瞻创新中开辟新境界。