汉字书法作为中华文明的基因密码,自甲骨文肇始便与民族精神同频共振。三千年的历史长河中,王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑、米芾的奇崛,不仅构筑起独特的审美体系,更承载着“天人合一”的哲学观与“中正平和”的价值取向。在数字技术重塑文化生态的今天,书法既面临书写工具革新带来的技法断层,也遭遇快餐文化冲击下的认知异化。如何让古老艺术在守正创新中焕发新生,成为关乎文化自信的重要命题。

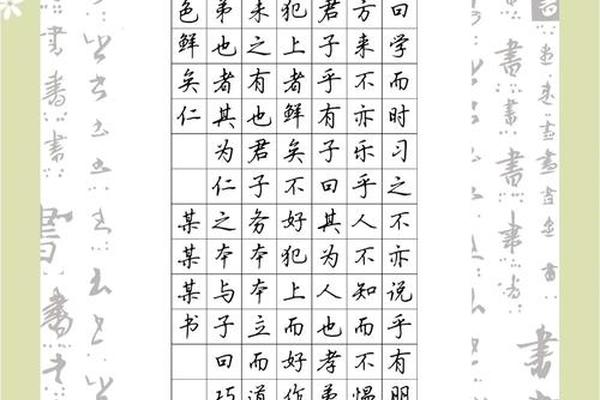

传统书法的生命力源于其动态延续性。从甲骨文的刀刻到宣纸的濡染,载体变迁背后是“技近乎道”的永恒追求。蔡邕《九势》所言“夫书肇于自然”,揭示书法通过虚实、疏密等矛盾统一体展现宇宙规律的本质。这种以线条为媒介的哲学表达,使书法超越实用功能,成为文人“修身悟道”的精神图腾。而今故宫博物院数字化临摹系统,正以4K影像技术解构《兰亭序》的笔势韵律,让千年墨韵在像素矩阵中重生,印证着非遗“活态传承”的真谛。

二、破壁新生:艺术表达的现代转型

当代书法创新呈现多元路径。中央美院实验书法工作室将AR技术融入创作,观众通过手机扫描即可目睹二维字迹演化成立体山水,这种“超文本”体验重新定义了书法空间。苏州博物馆推出的AI书法教学系统,通过机器学习分析用户运笔轨迹,实时生成个性化改进方案,使“因材施教”从教育理想变为技术现实。

跨界融合为传统注入活力。服装设计师马可的“无用”系列,将怀素狂草解构为服装剪裁线,在巴黎时装周引发东方美学热潮;建筑师王澍的“富春山馆”用混凝土浇筑出放大百倍的碑刻肌理,让建筑成为可居可游的立体法帖。这些实践印证着陈振濂的观点:“书法的当代性不在于颠覆传统,而在于激活传统的现代阐释可能”。

三、薪火相传:教育体系的范式重构

中小学书法教育正经历深刻变革。上海虹口区试点“智慧书法教室”,通过压力感应笔与虚拟碑帖的交互,使学生在游戏化场景中掌握提按转折。北师大研发的“书法基因库”,将历代名帖分解为728个基础笔法单元,建立起科学化训练体系,解决传统教学中“只可意会”的难题。

高等教育层面,“技道并重”成为共识。中国美院设立书法修复专业,采用多光谱成像技术还原古籍笔触,同时开设《书法哲学》课程,从现象学视角解读笔墨时空。这种“科技+人文”的双轨模式,回应了魏源“技可进乎道”的百年思索,使书法教育既接续“师古人”的传统,又培育“师造化”的创新思维。

四、寰宇共鉴:文化符号的全球叙事

TikTok上ChineseCalligraphy话题累计播放量突破37亿次,美国青年通过短视频学习“永字八法”,巴黎街头出现汉字纹身工坊,这些现象昭示着书法正在成为跨文化对话的通用语。故宫与谷歌合作开发的“数字紫禁城”项目,运用3D建模技术复原《快雪时晴帖》创作场景,让全球观众沉浸式体验东晋文人的书写情境。

国际传播需要深层价值输出。哈佛燕京学社的书法工作坊,将《道德经》章句临摹与存在主义哲学讨论结合,揭示“计白当黑”与海德格尔“澄明之境”的相通性。这种文化解码策略,使书法不再是猎奇的东方符号,而成为理解中国思维方式的密钥,正如林语堂所言:“书法揭示了中国文化所有韵律和形态的根源”。

五、未来之境:文明基因的可持续演进

面对量子计算与元宇宙的技术浪潮,书法创新需把握“变与常”的平衡。清华大学开发的神经书法机器人,虽能精准复现名家笔迹,但其作品在拍卖市场遇冷,反证了艺术灵光的不可复制。这提示我们:技术创新应服务于人文表达,而非替代创作主体。未来可探索区块链技术确权数字书法作品,建立元宇宙书法博物馆,让传统艺术在虚拟时空中获得永生。

文化传承的本质是价值延续。敦煌研究院的“数字供养人”项目,邀请网友认领残卷修复,通过交互程序见证自己参与的笔画如何补全千年经文。这种参与式传承,将个体生命体验融入文化长河,实现“各美其美”到“美美与共”的升华。正如费孝通所言,书法的未来不在博物馆的玻璃展柜,而在每个书写者笔尖流淌的文化自觉。

从安阳殷墟的卜骨刻辞到SpaceX火箭箭体的汉字涂装,书法始终是中华文明最深邃的精神图腾。在全球化与数字化的双重语境下,我们既要守护“屋漏痕”“锥画沙”的技法精髓,更需激活“书为心画”的创造基因。让书法在技术赋能中重获青春,在文明对话中彰显智慧,这既是对先人文化馈赠的最好回响,更是对人类艺术未来的中国贡献。