在当代教育实践中,传统经典诗词与手抄报的结合成为一道独特的文化景观。当稚嫩的笔触与千年的诗意相遇,纸张便不再是简单的载体,而成为承载文化基因的鲜活场域。那些荣获“古诗词手抄报一等奖”的作品,既是孩子们对传统文化的深情告白,更是传统美学在新时代的创造性转化。这些作品以诗为魂、以画为体,在方寸之间构建起跨越时空的对话桥梁。

文化传承:诗意浸润的基因密码

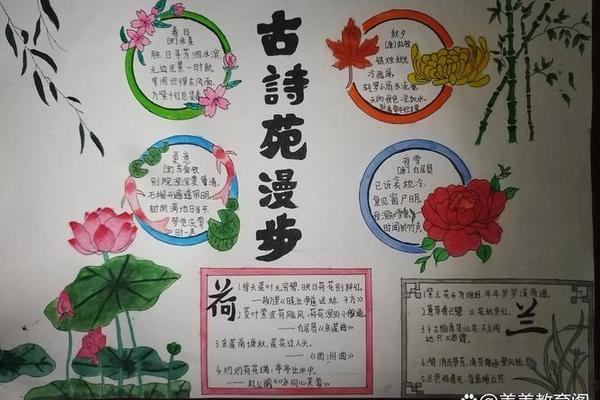

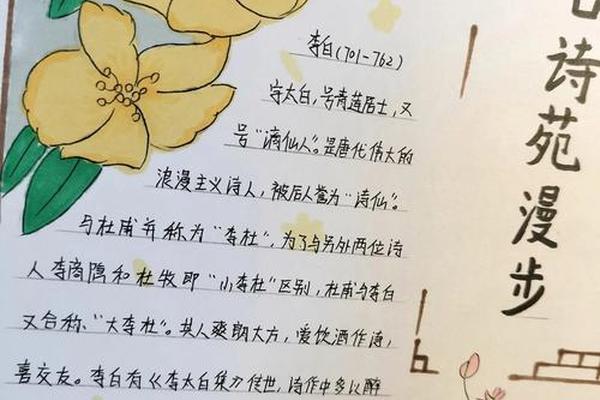

古诗词手抄报的创作本质上是对文化基因的解码与重组。在记载的“诗韵飘香”比赛中,学生通过摘录《将进酒》《水调歌头》等名篇,将李白的豪放与苏轼的旷达融入现代审美框架。这种选择并非简单的诗句堆砌,而是建立在对诗歌意象、情感脉络的深度理解之上。如展示的获奖作品《江南春》,通过“千里莺啼绿映红”的意象提取,以渐变的水彩技法再现杜牧笔下的烟雨江南。

在文化传承层面,手抄报创作形成了三重互动机制:通过书法临摹建立与文字的情感联结,借助插图创作重构诗歌意境,依托版式设计完成传统元素的现代化表达。中提到的“诗画合一”理念,在获奖作品中体现为《静夜思》的线描构图——皎月、轩窗、孤影的几何分割,既保持传统水墨的留白韵味,又融入现代平面设计的构成法则。

这种文化传承并非单向的灌输,而是激发创造力的文化再生产过程。中提及的“诗配画”创作法,鼓励学生将“感时花溅泪”的沉痛转化为具象的战火残垣,将“春风得意马蹄疾”的欢畅演绎为跃动的抽象色块。这种再创作使传统文化获得新的阐释空间,形成“经典永流传”的活态传承模式。

艺术创新:多维度的美学实验

获得一等奖的手抄报作品往往突破传统手抄报的平面局限,展现出令人惊叹的艺术创新力。记载的三年级获奖作品《小池》,采用立体折纸工艺让“小荷才露尖尖角”跃然纸上,蜻蜓翅膀用半透明硫酸纸呈现光影效果。这种材料创新使二维平面产生三维景深,实现诗歌意境的多维呈现。

在色彩运用方面,获奖作品展现出对传统色谱的突破与重构。展示的特等奖作品《枫桥夜泊》,摒弃常规的冷色调处理,转而用赭石、藤黄、花青的撞色搭配,营造出“月落乌啼霜满天”的现代派视觉冲击。这种色彩实验并非对传统的背离,而是通过色彩心理学原理,将“愁眠”的抽象情感转化为可感知的视觉语言。

版式设计的革新同样值得关注。中《山居秋暝》的获奖作品采用“之”字形视觉动线,将“空山新雨后”至“王孙自可留”的诗句解构重组,通过字体大小、墨色浓淡的变化,形成音乐般的节奏韵律。这种设计打破线性阅读惯性,引导观者在画面游走中重建诗意逻辑。

教育实践:素养培育的创新路径

古诗词手抄报创作已成为语文教学改革的创新试验田。提到的莱州市三山岛学校,将手抄报制作纳入“魅力课堂”建设体系,要求学生在创作前完成“诗意地图”绘制,标注诗歌创作地、意象分布区及情感流变曲线。这种跨学科实践使地理空间与诗意空间产生认知叠合,深化对诗歌的理解。

在核心素养培育方面,获奖作品的创作过程完美融合了多项能力训练。记载的襄阳二十四中冬至主题手抄报比赛,要求学生在考证节气物候特征的基础上进行艺术创作。这种“考证-转化-表达”的三阶训练,同步提升文献检索、逻辑思维与艺术表现能力,使美育与智育实现有机统一。

评价体系的创新推动教学范式转型。“赤心爱国”手抄报评选采用多维度评分标准:文化理解(30%)、艺术表现(40%)、创新思维(30%)。这种评价导向促使学生突破临摹复现的初级阶段,转向个性化诠释与创造性表达。获奖作品《满江红》将岳飞词作与芯片电路图并置,用科技意象诠释“莫等闲”的当代价值,正是这种评价体系催生的创新成果。

当我们凝视这些荣获桂冠的诗意画卷,看到的不仅是孩子们的艺术才华,更是一个民族的文化自觉。这些作品证明:传统文化教育不是博物馆里的标本陈列,而是充满生命力的创造过程。未来,随着数字技术的介入,或许会出现AR诗词手抄报、全息诗意空间等新型载体,但文化传承的本质不会改变——那就是让千年文脉在创造性转化中永葆青春,让每个孩子都成为文化基因的携带者与再造者。这种教育实践启示我们:文化自信的建立,从来都是在继承中创新,在对话中新生。