书法文化宣传片的创作核心在于精准捕捉其文化内核。作为中华文明的瑰宝,书法不仅是笔墨线条的艺术,更是哲学思想与人文精神的载体。例如,王羲之《兰亭序》的飘逸洒脱,颜真卿《祭侄文稿》的悲壮气韵,皆折射出创作者的生命体验与时代精神。宣传片主题需围绕“书以载道”展开,既可聚焦“书法与哲学的交融”,通过墨色浓淡展现阴阳辩证;亦可选择“书法与生活的共生”,以市井茶馆的题字、校园书法课的互动等场景,诠释传统文化在当代的鲜活生命力。

在具体主题表达上,需兼顾深度与普适性。例如,通过对比古代碑帖的庄重与现代涂鸦的灵动,揭示书法艺术随时代演变的包容性;或以“一笔一画见山河”为线索,串联书法与自然景观的意象关联,如枯笔飞白呼应山石肌理,行云流水映照江河奔腾。这种主题设计既能彰显文化厚重感,又能以具象画面降低认知门槛,实现艺术性与传播性的平衡。

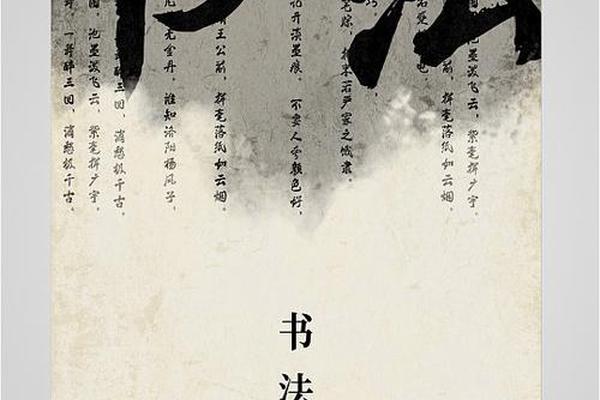

二、视觉表现:构建美学叙事

视觉语言是书法宣传片的灵魂。拍摄过程中,需通过镜头语言强化书法艺术的动态美学。例如,使用微距镜头捕捉墨汁渗透宣纸的瞬间,展现“墨分五色”的层次;或采用慢动作拍摄毛笔提按转折,使观众直观感受“力透纸背”的笔势。对于《兰亭集序》这类名作,可运用三维扫描技术还原真迹的枯笔细节,配合光影变化模拟千年时光流转,形成跨越时空的对话感。

在画面构图上,可借鉴传统书画的留白哲学。如拍摄书法家创作时,以大面积空白背景突出主体,辅以香炉青烟、茶盏水痕等意象,营造“计白当黑”的意境。字体排版则需突破常规:将狂草作品与泼墨动画叠加,通过错位剪辑制造视觉冲击;或使用书法字体与数字特效结合,如篆书笔画分解为粒子特效,象征传统与科技的碰撞。

三、文案创作:唤醒情感共鸣

宣传片文案需兼具文学性与传播力。开篇可采用“设问式”引发思考:“当人工智能书写效率超越人类,我们为何仍需提笔?”随即以历史纵深回应:“因为每一笔提按,都是与羲之论道、与鲁公对话的文化基因密码。”这种叙事策略既能制造悬念,又暗合当下文化身份认同的集体焦虑。

具体文案撰写可遵循三个原则:一是“以诗解书”,如描述楷书时用“方正如君子佩玉,肃穆似庙堂钟鸣”;二是“以事喻理”,通过敦煌写经生的故事,引申“笔墨传薪火”的传承主题;三是“以情动人”,展现海外游子通过书法教室重拾文化根脉的真实案例。在口号设计上,“字里千秋,墨中万象”等短句,既凝练书法特质,又具备传播裂变潜力。

四、传播策略:激活多维场景

新媒体时代,书法宣传需突破单向传播模式。可尝试“沉浸式交互”策略:开发AR应用程序,用户扫描户外广告即可观看名帖创作过程;或制作竖屏短视频,以“30秒看懂草书情绪”系列科普内容抢占碎片化注意力。针对Z世代群体,可将书法元素植入游戏皮肤、虚拟偶像形象,如《原神》角色服饰的篆纹设计,实现传统文化的“软着陆”。

线下场景同样需要创新表达。例如,在地铁站设置“数字书法墙”,行人挥手即可触发不同书体的诗词投影;或举办“城市书法疗愈工作坊”,通过临摹活动缓解都市人的焦虑情绪。这些实践不仅拓展传播渠道,更将书法从艺术殿堂引入日常生活,完成从文化符号到情感纽带的转化。

书法文化宣传片的创作,本质上是传统美学与现代传播的深度融合。通过提炼“形神兼备”的主题内核、构建“虚实相生”的视觉语言、设计“情理交融”的叙事文本、开拓“古今对话”的传播路径,方能实现文化价值的有效传递。当前研究多集中于技法层面,未来可深入探索书法美学与神经科学的关联,例如通过眼动实验分析不同书体对观众注意力的影响,或借助脑电波监测揭示书法欣赏中的情感激活机制。数字孪生技术的应用或将开创书法传播新范式——构建虚拟王羲之数字人,实时解答观众提问,使千年文化真正“活”在当下。