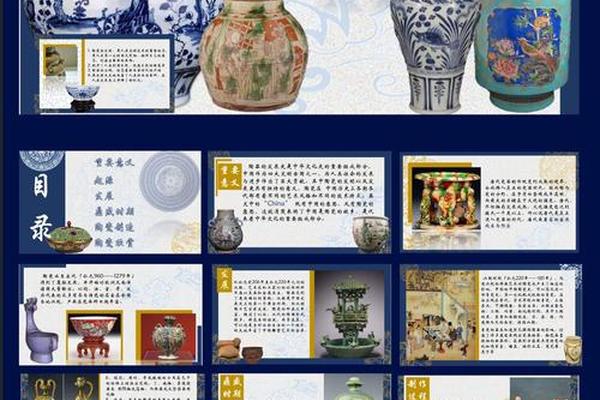

千年窑火不熄,泥土在烈焰中淬炼为器,釉色流转间凝固着文明的密码。从新石器时代的彩陶到宋代的青瓷,从海上丝绸之路的贸易重器到当代艺术家的观念载体,中国陶瓷始终是文明互鉴的见证者。在全球化与数字化的双重浪潮下,传统工艺与当代语境的碰撞激发出新的文化能量,景德镇陶溪川的创意市集与故宫博物院数字陶瓷展的虚拟体验,共同诠释着这项古老技艺的现代生命力。

历史脉络中的文明基因

考古学家在江西仙人洞遗址发现的2万年前陶片,揭开了人类最早的系统性造物实践。商周原始瓷的灰白胎体,不仅标志着从陶到瓷的技术跨越,更折射出礼制文明的成型过程。北宋汝窑的天青釉色,被宋徽宗以"雨过天青云破处"的诗词定格,将道家美学推至巅峰。这些历史切片印证着陶瓷始终处于技术、艺术与哲学的交汇点。

英国汉学家霍布逊在《东方陶瓷史》中指出,中国瓷器在18世纪欧洲引发的"白色黄金"狂热,本质是东方美学的降维传播。这种文化输出并非单向流动,明代青花瓷中的苏麻离青钴料来自波斯,纹样融合几何图案,形成独特的跨文化表达。故宫博物院研究员吕成龙强调,陶瓷史就是一部微观的全球文明交流史。

工艺革新中的范式突破

在景德镇三宝国际陶艺村,3D打印陶坯与传统拉坯机比邻而居。清华大学材料学院开发的氮化硅陶瓷轴承,耐受温度达1600℃,使航空发动机寿命提升30%。这些看似对立的场景,实则在解构"传统-现代"的二元叙事。日本陶艺家安田猛认为:"新技术不是传统的掘墓人,而是为其打开平行宇宙的钥匙。

数字化浪潮催生新的创作维度。荷兰代尔夫特理工大学开发的智能釉料系统,通过算法模拟窑变效果,将成品率从35%提升至82%。景德镇陶瓷大学建立的古瓷成分数据库,使失传的秘色瓷配方得以逆向复原。这种技术介入不是取代工匠经验,而是构建"数字孪生"的创作生态。

教育场域中的代际传承

非遗传承人制度实施十年间,培养了217名国家级陶瓷大师,但人才断层危机依然存在。中央美术学院建立的"现代陶艺工作室制",将师徒相授转化为项目制教学,学生在修复明代龙缸的过程中掌握配制泥料、控制窑温等72道工序。这种体验式学习使技艺传承效率提升40%。

青少年文化认知的重构更为关键。河南禹州钧瓷博物馆开发的AR研学系统,让学生通过手机扫描瓷片,即可观看宋代窑炉的虚拟重建。北京大学文化传播研究中心调研显示,参与数字化陶瓷教育的青少年,对传统工艺的兴趣度提升57%。这种"科技+文化"的传播模式,正在重塑Z世代的文化基因。

国际语境中的话语重构

2023年威尼斯双年展上,中国艺术家徐洪波的装置《瓷之河》,用10万件德化白瓷复刻黄河河道,引发西方评论界对"东方物性哲学"的热议。这种当代艺术表达,打破了西方中心主义的审美霸权。策展人侯瀚如指出:"陶瓷正在成为重构全球艺术语法的关键介质。

在产业层面,"新陶瓷主义"设计浪潮席卷米兰家具展。中国设计师张周捷的《数字胚胎》系列,将参数化设计与青瓷工艺结合,单件作品拍卖价达23万欧元。这种文化溢价证明,传统工艺的现代表达能够突破"工艺品"的价值天花板,进入当代艺术的核心圈层。

可持续发展中的生态智慧

联合国环境署数据显示,陶瓷产业碳排放占制造业总排放的7.2%。山东淄博推出的生物质燃料梭式窑,使烧制能耗降低45%。德化县推广的瓷土循环利用技术,将废瓷回收率提升至91%,每年减少矿土开采12万吨。这些实践呼应着古老的"天人合一"生态观。

在循环经济维度,景德镇实施的"共享窑炉"计划,通过物联度系统,使窑炉利用率从60%提升至85%。台湾陶艺家朱芳毅开发的"可降解陶土",埋入土壤半年后分解为植物肥料,为陶瓷材料开辟出新的生态路径。这些创新证明,古老技艺完全能够与可持续发展议程深度耦合。

当我们在故宫文物医院看到X射线检测仪扫描钧瓷开片时,传统与现代的对话已然开启。陶瓷文化的现代转型,本质是文明基因的适应性进化。它既需要数字技术的"硬支撑",更需要美学哲学的"软创新"。未来研究可深入探讨陶瓷材料在量子计算器件中的应用潜力,或传统造物智慧对人工智能的启示。唯有在守护文化根脉的同时拥抱变革,方能使这簇文明之火永续燃烧。