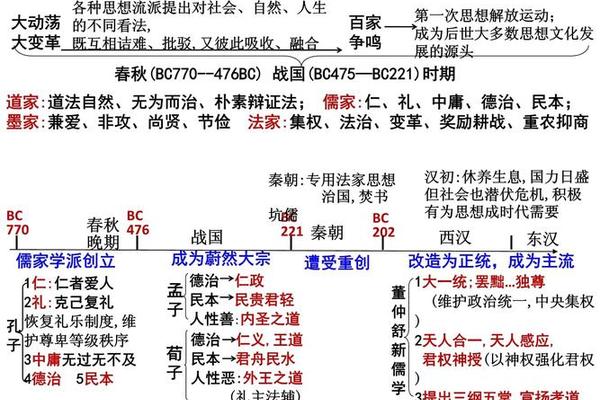

在春秋战国礼崩乐坏的动荡年代,孔子以"仁"为核心,构建起儒家体系的基本框架。他提出"克己复礼"的主张,既强调个体道德自觉,又注重通过周礼重建社会秩序。这种将个人修养与社会治理相结合的思想格局,在《论语》中体现为"修己以安人"的实践路径。其"有教无类"的教育理念打破贵族垄断,培养出七十二贤人,使儒家思想获得广泛传播的社会基础。

孟子继承孔子衣钵,将"仁"升华为系统的"仁政"理论。他通过"民为贵,社稷次之,君为轻"的论断,首次在中国思想史上确立民本主义的政治。其"四端说"从人性论角度论证道德实践的普遍性,认为恻隐、羞恶、辞让、是非之心人皆有之,为儒家道德哲学奠定心理学基础。这种将内在心性与外在制度相贯通的思维模式,使得儒家思想兼具理想主义与现实关怀。

荀子则以"性恶论"开辟新径,强调"化性起伪"的教化功能。他提出"隆礼重法"的治国方略,主张通过礼法制度规范人性。这种现实主义转向为儒家思想注入制度建构的维度,其弟子韩非、李斯后来成为法家代表人物的现象,恰恰印证了儒学内部的多元张力。先秦儒学的三位奠基者,共同塑造了"内圣外王"的思想范式,为后世发展提供丰富可能。

二、正统地位的确立与嬗变

汉武帝时期,董仲舒通过"天人感应"理论完成儒学的神学化改造。他将阴阳五行学说融入儒家体系,构建起"君权神授"的政治神学,使儒学成为维护中央集权的意识形态工具。这种改造既包含"屈民而伸君"的专制成分,又通过"天人灾异"说保留制约君权的理论空间,形成中国古代政治独特的自我调节机制。

在制度化层面,汉代儒学渗透到法律、教育、礼仪各个领域。太学的设立使经学教育体系化,《春秋》决狱将儒家引入司法实践,三纲五常成为社会基本规范。这种全方位的制度建构,使得儒学超越单纯思想流派,演变为文明共同体的组织原则。东汉白虎观会议将经学教条法典化,标志着儒学正统地位的最终确立。

魏晋玄学兴起促使儒学与道家思想深度融合。王弼以"得意忘言"解经,郭象注《庄子》提出"名教即自然",这种儒道会通为应对佛学挑战储备了思想资源。唐代韩愈发起古文运动,通过重建道统谱系抵制佛老冲击,其"博爱之谓仁"的诠释,预示宋明理学心性论的发展方向。

三、哲学突破与近代转型

宋明理学通过对佛道思想的批判吸收,实现儒学哲学化跃升。程朱学派构建起"理一分殊"的宇宙论体系,将规范上升为天理秩序。朱熹提出"格物致知"的认识论,强调通过穷究事物之理达到道德自觉,这种将知识论与学结合的路径,使儒学获得形而上学深度。陆王心学则转向内在超越,王阳明"心即理"的命题,将道德本体置于主体意识之中,为个体能动性开辟空间。

明清之际的启蒙思想家在批判专制中发展儒学。黄宗羲提出"天下为主,君为客",将民本思想推向新高度;顾炎武"经世致用"主张催生实学思潮;王夫之的唯物论倾向突破理学框架。这些变革预示着儒学向近代转型的内在动力。

近代康有为以今文经学重构儒学,试图将其改造为立宪改革的理论武器;新儒家学者在会通中西中重建道德形上学。当下"生活儒学""政治儒学"等流派的争鸣,显示儒学仍在进行创造性转化。

四、文明基因的现代价值

儒家思想历经两千五百余年演变,已深深嵌入中华文明的基因序列。其"和而不同"的包容智慧,为处理文明冲突提供启示;"天人合一"的生态观,与现代可持续发展理念深度契合;"见利思义"的价值取向,在市场经济中彰显规约作用。

在全球化语境下,儒学既需要警惕文化保守主义的封闭倾向,也要避免工具化的简单利用。未来的研究应当注重:通过现象学诠释激活经典文本的现代意义;在文明对话中重构普世价值;探索儒学与民主法治的衔接机制。唯有在返本开新中保持思想活力,儒学才能真正成为构建人类命运共同体的文化资源。