“丁忧”与“丁艰”作为中国古代丧礼制度的核心概念,起源于先秦时期的孝道。据《礼记》记载,“三年之丧,天下之达丧也”,周朝已形成守丧三年的习俗,但直至汉代“以孝治天下”的国策推行,这一习俗才演变为强制性的法律制度。从词源学角度,“丁”意为“遭逢”,“忧”特指父母丧事,因此“丁忧”即遭遇父母之丧的官方术语,尤其强调官员必须离职守制的制度属性。而“丁艰”则更多见于民间语境,字面意为“家庭遭遇艰难”,既包含丧亲之痛,也隐含守丧期间家族生计的现实困境。

值得注意的是,丁忧制度对官员的约束具有明确的等级性。例如《唐律疏议》规定,官员若匿丧不报将面临流放二千里的刑罚,而“丁艰”一词在文献中更多用于描述普通民众的居丧状态。这种差异反映出古代礼法对“士”与“民”的不同要求:士大夫的孝道实践被纳入国家治理体系,而平民的守丧行为则属于自觉范畴。

二、礼制内涵与行为规范

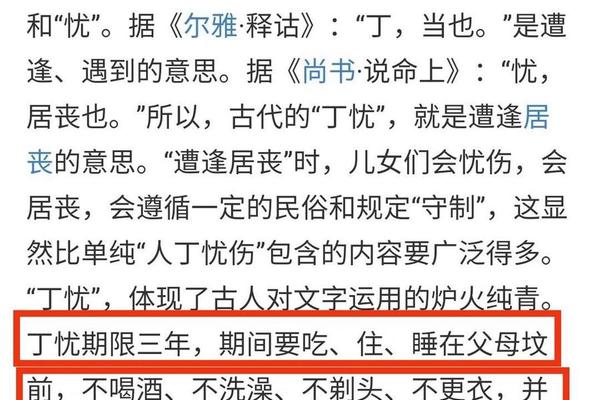

丁忧制度的核心是“守制三年”,实际为二十七个月,源自儒家“子生三年,然后免于父母之怀”的逻辑。在此期间,官员需解职归乡,居于墓旁草庐,着粗麻斩衰,禁绝娱乐、婚嫁、宴饮等世俗活动。明代《大明会典》记载,官员丁忧期间若生子将被视为“不孝”,甚至可能导致仕途终结。而“丁艰”一词虽涵盖类似禁忌,但更侧重描述家族在丧期内的整体处境,如《晋书·周光传》记载陶侃丁艰时“家中忽失牛而不知所在”,突显丧事对家庭秩序的冲击。

守制行为的具体规范存在性别与宗法差异。父丧称“丁外艰”,母丧称“丁内艰”,这种区分源于“男主外,女主内”的家庭结构。值得注意的是,庶子需为嫡母丁忧,而嫡子无需为庶母守制,这种等级差异在明清法典中有明确规定。承重孙制度要求长孙代替早逝的父亲承担守制义务,如《宋史》记载官员因承重祖父丧而解官,体现了宗法制度对丁忧体系的深刻影响。

三、政治制度与社会影响

丁忧制度作为官僚体系的重要环节,深刻塑造了古代政治生态。汉代确立的“丁忧去官”原则,使得官员仕途常因丧事中断,如欧阳修因母丧错失升迁机会,折射出制度对个人命运的决定性作用。而“夺情”制度的设立,则暴露了忠孝冲突的政治博弈。张居正被万历皇帝夺情留任,虽维系了改革进程,却成为政敌攻击其“不孝”的把柄,最终导致身败名裂。

丁艰概念的社会影响更显复杂。地方志记载,明代江南士族常借丁艰之名兼并土地,利用守丧期间免税特权扩张家族产业。这种现象催生了“假丁忧”的舞弊行为,《清实录》记载乾隆年间查处多起虚构丧事逃避赋税案件,反映出制度执行中的道德困境。而在民间,丁艰期的互助传统催生了“义庄”“族田”等宗族保障机制,如范仲淹创设义庄时特别规定对丁艰家庭给予双倍补助。

四、文化隐喻与嬗变

丁忧制度的文化意义远超丧礼本身。通过“晓苫枕块”“粗食麻衣”等身体规训,儒家将孝道内化为士人的道德本能。王阳明在《传习录》中论述:“丁忧非徒哀戚之容,实乃尽心之验”,将守制行为提升到心性修养层面。而丁艰概念中隐含的家族共同体意识,在《颜氏家训》中得到充分体现,其要求族人“共恤孤弱,同度时艰”,将个体丧痛转化为宗族凝聚的契机。

随着时代变迁,这些制度逐渐显现出适应性调整。清代《刑案汇览》记载,商贾阶层常通过捐纳获取“丁忧免停业”特权,反映出商品经济对传统礼制的冲击。而传教士利玛窦在《中国札记》中记载,晚明士人开始质疑三年守制的合理性,认为“哀戚发乎情即可,何必拘泥形迹”,预示着观念的重大转变。

总结与启示

丁忧与丁艰的差异本质上是制度规范与生活实践的二元呈现。前者作为国家治理工具,通过严密的法制维系孝道;后者作为社会生存经验,记录着家族在礼法框架下的现实处境。这种差异映射出中国古代“家国同构”政治形态的内在张力:当个体孝道被纳入官僚考核体系,私人情感便转化为公共治理资源。

当前研究多聚焦制度沿革,对丁艰的民间实践尚缺乏深入考察。未来可借助地方文书、族谱等资料,构建不同阶层的守丧行为谱系。比较研究方面,可探讨丁忧制度与日本“服忌”、朝鲜“心丧”等东亚丧礼文化的异同,这将为理解儒家文化圈的价值传承提供新视角。在当代社会,如何创造性转化“慎终追远”的精髓,或将成为传统文化现代转型的重要命题。