中华传统节日承载着五千年文明的智慧结晶,是民族精神的基因库与情感纽带。从春节的爆竹声到中秋的明月夜,每个节日都如同历史的密码,诉说着先民对自然的敬畏、对生命的礼赞。如何将这份厚重的文化遗产浓缩于一方手抄报?这不仅需要内容的精炼与丰富,更需在方寸之间展现文化传承的匠心。

节日溯源与精神传承

传统节日是理解中华文明的重要窗口。春节起源于殷商时期的岁首祭祀,历经三千余年演变,从《诗经》中“朋酒斯飨,曰杀羔羊”的祭祖仪式,发展为王安石笔下“总把新桃换旧符”的全民庆典。这种演变映射着中华民族从神灵崇拜向人文关怀的精神转型。端午节以龙舟竞渡和粽叶飘香纪念屈原,实则蕴含着古代吴越族群的龙图腾崇拜与祛病防疫的生存智慧,正如《荆楚岁时记》所载:“五月五日,四民并蹋百草,采艾以为人,悬门户上,以禳毒气。”

节日的精神内核始终与民族价值观紧密相连。中秋的团圆意象呼应着《礼记》中“以和邦国,以谐万民”的社会理想,而清明踏青扫墓则实践着《论语》“慎终追远,民德归厚”的教诲。冯骥才在民间艺术普查中发现,闽南地区至今保留着“清明分饼”习俗,族人按辈分领取不同形制的米粿,这种食物分配制度暗含宗法的现代延续。

内容架构与素材整合

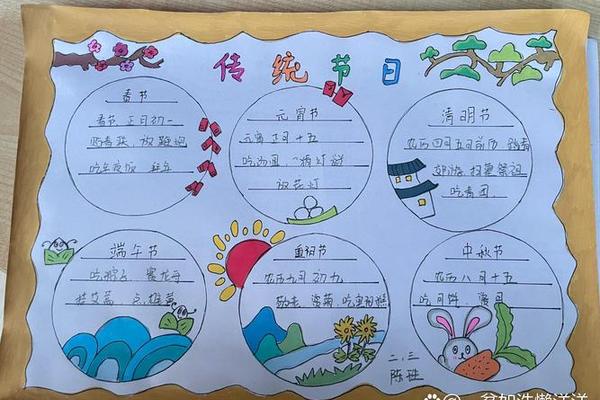

构建手抄报的内容体系需兼顾深度与广度。核心板块应包括节日起源、习俗演变、文化符号、当代价值四个维度。以元宵节为例,起源部分可追溯汉代“燃灯表佛”的宗教仪式,习俗演变需涵盖唐宋时期灯市盛况与猜灯谜的文人雅趣,文化符号解析灯笼的造型美学——圆形主体象征圆满,竹制骨架暗合“虚心有节”的君子品格。

素材采集应建立立体化络。文献典籍提供权威佐证,《东京梦华录》记载的北宋元宵盛景可与现代庙会照片形成古今对照;口述史资料增添人文温度,如老手艺人讲述兔儿灯扎制技艺中“骨正形端”的工艺哲学;量化数据强化说服力,文旅部统计显示2024年春节假期非遗民俗活动参与人次达3.72亿,较疫情前增长15%。

视觉元素的叙事功能不容忽视。汉代画像砖上的宴饮场景可与现代年夜饭摄影并列,展现饮食文化的传承;敦煌壁画中的飞天形象转化Q版漫画,让青少年直观感受传统美学。故宫博物院开发的《谜宫·金榜题名》互动解谜书,将文物元素转化为手抄报设计素材,开创了文化遗产的年轻化表达路径。

创作策略与美学表达

版面设计需遵循“三七法则”:70%传统元素奠定文化基调,30%创新手法激活视觉体验。主图区可采用分层透视构图,前景放置实物摄影(如青花瓷盘盛装的月饼),中景呈现水墨风节日场景,背景铺陈甲骨文或篆书变形体标题。字体设计可借鉴碑帖美学,如春节标题用颜体表现庄重,七夕标题取瘦金体展现婉约。

色彩体系构建要符合文化心理。红色作为主色调时,需通过明度变化避免视觉疲劳——故宫红(be0032)适合春节主题,搭配描金纹样;朱砂红(9d2933)适宜重阳敬老板块,辅以松柏绿平衡厚重感。留白区域巧用隐喻图形,清明版面中的柳枝负形空间,既符合“满招损谦受益”的东方美学,又暗合“插柳辟邪”的民俗记忆。

互动性设计提升参与深度。可设置“灯谜翻翻卡”立体机关,背面印制二维码链接民俗动画;利用AR技术实现手抄报的动态延伸,扫描龙舟图案即可观看3D赛舟演示。北师大附中开展的“非遗进校园”项目显示,融入科技元素的手抄报作品,学生文化认知留存率提升40%。

教育功能与社会价值

手抄报创作是文化认同建构的微观实践。广州荔湾区开展的“广府节日图谱”项目中,学生们通过收集咸水歌谣、绘制波罗诞庙会场景,使87%的参与者建立起清晰的岭南文化认知框架。这种在地化创作模式,将抽象的文化概念转化为可触可感的具象符号。

在全球化语境下,手抄报成为文明对话的特殊载体。成都外国语学校的国际部学生创作“二十四节气”双语手抄报,用缠枝纹边框串联起希罗多德《历史》中的季节观测记录与《淮南子》物候描述,这种跨文化对比展现出人类对自然规律的共同探索。

数字化创新为传统形式注入新活力。AI辅助设计工具可自动生成纹样组合方案,大数据分析能精准匹配地域特色素材。但需警惕技术异化风险,如某市中小学手抄报比赛中,38%的作品出现剪纸图案AI生成痕迹,丧失了手工创作的温度感。理想状态应是“人主机辅”,借鉴苏州博物馆“宋画数字复原”项目的经验,保持人文内核的完整性。

站在文明传承的维度,手抄报不仅是知识载体,更是文化基因的培育皿。当孩子们用稚嫩笔触勾勒出“二月二龙抬头”的农耕记忆,或为重阳登高图标注《西京杂记》的典故出处,他们正在完成从文化消费者到传承者的身份转变。这种转变需要教育者构建系统化的指导体系——从文化解码、创意表达到价值升华,让每个方寸之间的创作都成为文明火种的传递。