每逢月满西楼,或见桃符换新,那些镌刻在时光深处的诗句便悄然浮现。从"爆竹声中一岁除"的迎新喜悦,到"清明时节雨纷纷"的追思怅惘,古诗犹如千年明镜,映照着中华传统节日的文化密码。这些穿越时空的文字,不仅记录着岁时更迭的轨迹,更承载着民族集体的精神图谱,在推杯换盏与踏青祭扫之间,构建起中国人独特的精神原乡。

岁时密码中的历史年轮

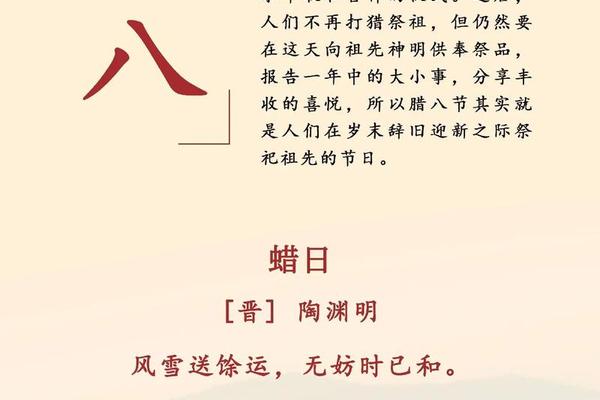

考古学家在殷墟甲骨中发现的"岁"字,形似收割工具,暗示着传统节日与农耕文明的深刻渊源。《诗经·七月》记载的"八月剥枣,十月获稻",勾勒出周代岁时祭祀的雏形。至汉代《太初历》确立二十四节气,节日体系渐趋完善,如《西京杂记》载:"三月上巳,九月重阳,各有祓禊、登高之会。

唐宋时期节日文化臻于鼎盛,这在诗歌中可见端倪。王维《九月九日忆山东兄弟》中的茱萸,白居易《寒食野望吟》中的纸钱,都成为特定节日的文化符号。元代以后,世俗化趋势增强,《东京梦华录》记载的元宵灯市,《武林旧事》描写的端午竞渡,展现出节日从祭祀向娱乐的嬗变轨迹。

当代民俗学家钟敬文指出:"节日是活着的历史博物馆。"每个传统节日都如同文化地层中的叠压堆积,保存着不同时代的文明印记。春节的桃符演变为春联,寒食禁火转化为清明踏青,这些变迁恰似年轮,记录着中华文明自我更新的智慧。

诗意栖居的精神图谱

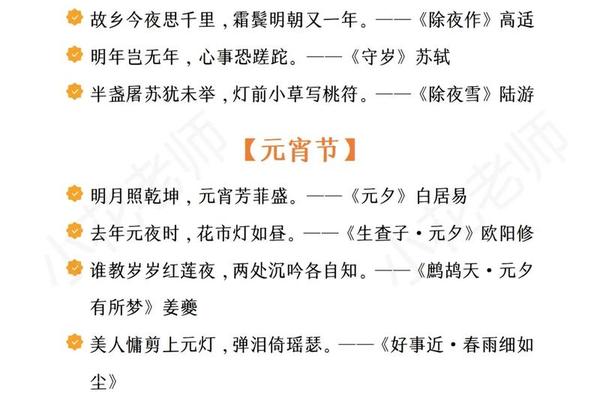

元宵节的"东风夜放花千树",勾勒出中国人对光明的永恒向往。辛弃疾笔下的灯火阑珊处,不仅是对佳人的寻觅,更是对理想境界的追寻。这种光明意象在《楚辞·招魂》"兰膏明烛,华灯错些"中已见端倪,最终凝结为民族集体意识中的希望符号。

中秋的圆月承载着独特的宇宙观照。苏轼"明月几时有"的天问,张若虚"江月何年初照人"的哲思,都将个体生命置于浩瀚时空之中。这种"天人合一"的思维模式,在《礼记·月令》的月相记载中孕育,最终形成"月圆人圆"的文化心理结构。

重阳登高则显露着超越世俗的生命态度。杜甫"百年多病独登台"的苍凉,李白"携壶酌流霞"的洒脱,共同诠释着中国人面对生命困境时的精神超越。这种登高传统可追溯至《楚辞·远游》的升天想象,在历史长河中积淀为对抗生命局限的文化策略。

仪式展演中的文化记忆

端午龙舟竞渡的浩荡声势,在储光羲"蛟龙得雨鬐鬣动"的诗句中跃然纸上。这种源于吴越地区图腾崇拜的仪式,经屈原传说的重新诠释,升华为忠贞精神的具象化表达。人类学家维克多·特纳的"社会戏剧"理论在此得到完美印证,周期性仪式不断强化着文化身份的认同。

七夕的"金风玉露一相逢",将农耕社会的星辰崇拜转化为爱情叙事。从《诗经·小雅》"维天有汉,监亦有光"的天象观测,到秦观"两情若是久长时"的情感升华,牛女传说完成了从自然崇拜到人文关怀的蜕变。这种文化转译机制,印证了民俗学家理查德·鲍曼的"表演性"理论。

中元节的"盂兰盆会"仪式,在白居易"纸灰飞作白蝴蝶"的描写中凄美动人。儒家的孝道思想、佛教的轮回观念、道教的幽冥想象在此奇妙融合,形成独特的死亡美学。这种多元信仰的并存,正如文化学者杨庆堃所言,体现了中国宗教的"弥散性"特征。

文明对话中的当代价值

在全球化浪潮中,传统节日面临符号空洞化的危机。但王阳明"知行合一"的哲学智慧启示我们,节日复兴需要创造性转化。故宫推出的"数字灯会",将《上元灯彩图》转化为沉浸式体验,正是传统文化现代转型的成功范例。这种创新不是对传统的背离,而是其生命力的延续。

跨文化比较视角更能凸显中华节日特色。相较于西方圣诞节的宗教单一性,中国春节展现着多神共处的包容性;不同于万圣节的鬼怪狂欢,中元节体现着慎终追远的人文温度。社会学家费孝通"各美其美,美美与共"的文明观,在节日文化的对话中愈发彰显现实意义。

教育人类学的实践表明,节日文化传承需要代际对话。北师大民俗学团队在乡村学校开展的"节气厨房"项目,让儿童通过制作青团、包粽子等食俗实践,在味觉记忆中建构文化认知。这种具身化的传承方式,为传统文化教育提供了新范式。

站在文明传承的十字路口,传统节日犹如不息的文化基因,在古诗的平仄韵律中延续着民族的精神命脉。当我们在AR技术重现的《清明上河图》中触摸北宋清明盛景,在海外孔子学院的春节联欢中见证文化共鸣,便能理解:传统不是凝固的遗产,而是流动的江河。未来研究可深入探讨数字媒介对节日记忆重构的影响,以及跨文化语境中的节日符号传播机制,让古老智慧在现代社会持续绽放异彩。