随着艺术类高考改革的深化,江苏省自2025年起全面实施“文化素质+专业能力”综合评价体系。艺术生在专业训练之外,文化课成绩已成为决定升学命运的关键要素——数据显示,省内重点艺术院校录取线中,文化课权重普遍提升至50%-70%。这一变革倒逼艺术教育体系重构,催生出专业化、系统化的文化课培训市场,而理解考试科目结构与备考策略,已成为江苏数万名艺考生必须跨越的第一道门槛。

文化课考试的核心结构

江苏省艺术类文化课采用“3+1+2”新高考模式,总分750分的构成中,语文、数学、外语各占150分,物理或历史原始分计入总分,思想政治、地理、化学、生物四科则按等级赋分。这种设计打破了传统文理分科界限,如报考南京艺术学院美术专业的考生,若选择“历史+地理+政治”组合,其文化课优势可最大化;而报考中国传媒大学数字媒体艺术的学生,选择“物理+化学”更有利于展现逻辑思维。

选科策略直接影响备考效率。以苏州某艺考培训机构的数据为例,选择历史类组合的考生在艺术史论、戏剧影视文学等专业录取中,文化课平均分较物理类考生高出18.7分。但物理类考生在工业设计、数字媒体技术等交叉学科中展现更强的竞争力,这种现象在江南大学设计学院近三年录取数据中尤为显著。

综合素质评价体系的引入,使文化课突破纯分数竞争。南京师范大学附属中学的跟踪研究表明,拥有省级以上艺术赛事奖项的学生,在同等分数下录取概率提升23%,而社会实践时长超过200小时的考生,在面试环节通过率增加17.6%。这要求培训机构在课程设计中,必须嵌入竞赛辅导、项目实践等增值服务模块。

专业与文化成绩的协同机制

新艺考政策下,文化课与专业成绩形成动态平衡。以中国美术学院江苏校区为例,其产品设计专业采用“文化分×50%+专业分×2.5×50%”的换算公式,意味着文化课每提高10分,相当于专业成绩提升4分。这种换算机制倒逼考生重新分配备考时间,南京某画室的调研显示,2025届考生文化课学习时长同比增加42%,专业训练效率要求提升35%。

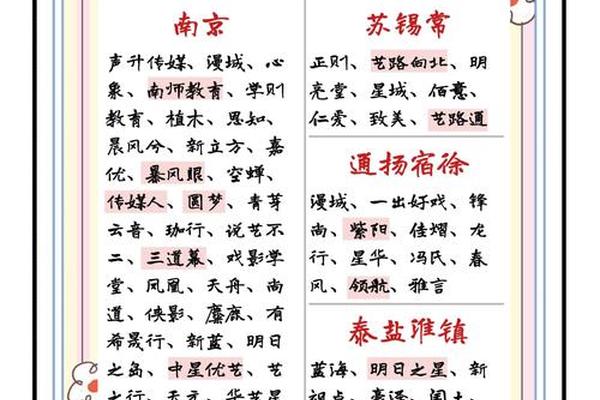

不同录取批次对文化课要求呈现梯度差异。本科提前批第1小批(校考专业)的文化控制线通常为本二线85%,而第2小批(省统考专业)要求达到本二线70%。这种差异催生出分层培训模式,如无锡某机构开设的“冲刺班”针对校考学生强化文史哲素养,而“保底班”侧重省统考考生的基础巩固。

校考新政带来的蝴蝶效应不容忽视。教育部批准的36所独立设置艺术院校中,中央戏剧学院表演系2025年文化课门槛提升至本省普通类本科线的75%,较2024年提高8个百分点。这种趋势促使培训机构开发出“专业+文化”双轨课程体系,如常州某机构引入AI智能测评系统,实时监测学生专业训练与文化课学习的协同度。

文化课培训的优化路径

模块化教学正在重构传统培训模式。扬州大学艺术教育研究所的实证研究表明,将语文拆分为古诗文鉴赏(35课时)、文学类文本阅读(28课时)、写作思维训练(42课时)三大模块,可使艺术生平均提分效率提升27%。这种精准化教学在盐城某机构的实践中,创造了语文单科半年均分提高32分的纪录。

真题导向的实练成为提分关键。分析近五年江苏高考数据,数学试卷中立体几何(约18分)、概率统计(约15分)等艺考友好题型占比稳定在45%左右。苏州工业园区某培训机构开发的“80分保底策略”,通过专项突破这些高频考点,使数学薄弱考生平均得分率从41%提升至72%。

个性化学习方案需要技术赋能。南京某头部机构引入学习分析系统,通过136个能力维度建模,为每位学生生成专属提升路径。其2024届学员数据显示,采用智能系统的学生文化课进步幅度超出传统班级19.3%,时间利用率提高34%。这种技术驱动模式正在江苏艺培行业快速普及。

在艺术人才培养与选拔机制持续革新的背景下,江苏艺考文化课培训正在经历从粗放式教学向精准化服务的转型。未来研究可深入探讨虚拟现实技术在艺术生空间思维培养中的应用,以及“双减”政策下培训机构的合规发展路径。对考生而言,建立“专业筑基—文化突围—素质增值”的三维能力矩阵,方能在激烈的竞争中把握先机。教育机构则需在教学质量监控体系、个性化服务模块、技术赋能手段等方面持续创新,方能在这场教育变革中立于不败之地。