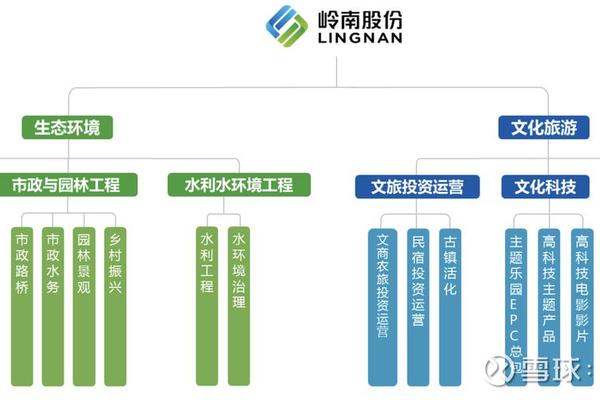

岭南生态文旅股份有限公司(简称“岭南股份”,股票代码:002717)成立于1998年,2014年在深交所上市,是一家以“生态+文旅”双轮驱动的综合性企业。作为其多元化战略的重要组成,岭南文化传媒(深圳)有限公司承载着文化科技融合的使命,依托母公司生态工程与文旅产业资源,在数字创意、影视制作、IP开发等领域持续拓展。公司以“让环境更美丽,让生活更美好”为愿景,通过科技赋能传统文化,推动岭南文化的数字化传承与创新性发展,形成了生态环境建设、水环境治理、文化旅游三大核心业务协同发展的格局。

近年来,岭南股份在资本市场表现备受关注。2025年4月数据显示,其总市值达52.06亿元,尽管面临债务逾期与连续亏损压力,但通过科研创新与产业转型,企业仍展现出较强的韧性。例如,子公司恒润文化科技集团与腾讯云签署战略合作协议,探索元宇宙在文旅场景的应用;岭南文化大数据中心的成立,标志着其在文化数字化领域的深度布局。

二、科研创新与技术积累

岭南股份将科研创新视为可持续发展的核心驱动力。截至2023年底,公司体系拥有2个科学研究院、6家高新技术企业,累计获得510项授权专利与64项高新技术产品。其科研平台覆盖生态修复、水环境治理、文化科技等多个领域,并与清华大学、武汉大学等10余家高校建立产学研合作,牵头成立生态园林产业技术创新联盟等平台。

在文化科技领域,公司于2025年发布的“岭南文化大模型”成为标志性成果。该模型基于国产DeepSeek技术,整合文脉典籍、非遗影像等异构数据,构建覆盖粤剧、舞狮、建筑等领域的知识图谱,实现文化遗产的智能化解析与创意生成。测试显示,其在多模态推理能力上超越国际通用模型,专业理解准确率达95%,填补了区域特色文化大模型的技术空白。例如,用户输入“西关趟栊门”图片,模型不仅能识别建筑特征,还能关联历史背景与民俗意义,生成交互式文化导览内容。

三、产业协同与业务转型

面对传统园林工程市场的收缩,岭南股份通过业务重组与资源整合,探索“生态+文旅+科技”的新模式。其生态板块聚焦黑臭水体治理、矿山修复等技术应用,成功实施沙颍河国家湿地公园、东莞生态园等项目;文旅板块则依托恒润集团开发沉浸式体验产品,如VR主题公园与数字虚拟人剧场,2023年文化科技业务营收同比增长37%。

转型过程亦伴随挑战。2022-2024年,公司连续三年亏损累计超35亿元,新增逾期债务达4.47亿元,引发市场对其资金链的担忧。对此,管理层通过资产处置、引入战略投资者(如中山火炬开发区管委会)等方式缓解压力,并加速向轻资产运营转型。例如,2025年启动的“智慧园林”项目,通过AIoT技术实现园林养护自动化,降低人力成本30%以上。

四、文化传承与社会责任

岭南股份深度参与地域文化保护,其数字村史馆、AI文旅导览等项目已覆盖广东省百余乡镇。通过“岭南文化大数据中心”,公司构建了非遗数据库与跨境IP交易平台,推动广绣、潮剧等文化遗产的活态传承。2024年,东莞鳒鱼洲文创园入选“广东省十大优秀案例”,成为工业遗产活化典范。

社会责任方面,公司设立生态公益基金,资助荒漠化防治与濒危物种保护。2025年“世界水日”期间,发布《治水白皮书》,分享水生态修复技术成果,获联合国环境规划署认可。其参与的“百千万工程”助力乡村振兴,为石排镇等地区提供生态景观设计与产业规划服务,带动就业超2000人。

五、未来挑战与发展建议

尽管岭南股份在技术研发与模式创新上取得突破,但仍需应对多重挑战:其一,债务重组与盈利模式优化亟待提速,2025年一季度财报显示净利率降至-34.46%;其二,文化科技业务尚未形成规模效应,与腾讯等巨头的合作仍处探索期;其三,区域市场竞争加剧,需进一步拓展省外与海外市场。

未来发展方向可聚焦三点:深化“文化+科技”融合,依托大模型开发教育、旅游等场景化应用,打造开放生态;探索绿色金融工具,如发行生态债券,缓解资金压力;加强国际传播,通过“一带一路”沿线项目输出岭南文化品牌。学者张志安指出,岭南股份的转型路径为传统企业数字化提供了参考,但其需在“技术投入-商业变现”的平衡中寻找突破口。

总结

岭南股份及其文化传媒板块的发展历程,折射出传统企业转型升级的复杂性与可能性。通过科研创新驱动、产业协同布局与文化数字化实践,公司正从单一工程承包商向生态文旅综合服务商蜕变。尽管财务压力与市场风险犹存,其在技术积累与社会价值创造上的努力,为区域经济高质量发展注入了新动能。未来,如何在经济效益与文化使命间构建可持续模式,将成为企业突围的关键。建议学术界进一步关注文化科技企业的估值体系重构,政策层面则需完善文化遗产数字化标准,以护航产业健康发展。