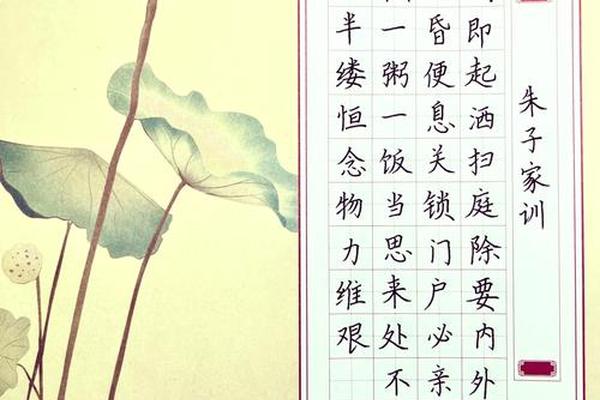

中华传统家训文化以儒家为根基,构建起“修身、齐家、治国、平天下”的完整价值体系。在黄庭坚家族的《黄氏家规》中,“孝亲敬长”被视作人伦之本,强调“父母罔极之恩,同于天地”,这种对血缘的重视贯穿了从《朱子家训》到《颜氏家训》的千年传承。例如朱熹提出“父慈子孝,兄友弟恭”的互动准则,将家庭关系纳入道德实践的框架,而诸葛亮《诫子书》中“非淡泊无以明志”的告诫,则进一步将个人修身与家族命运相联结。

家训文化更蕴含着超越血缘的社会责任意识。钱氏家族“利在一身勿谋,利在天下必谋”的训示,将家族利益与国家命运相统一;左宗棠“天地民物,莫非己任”的家书,则体现了士大夫阶层对家国同构的深刻认知。这种从个体到集体的扩展,使得传统家训不仅规范家族成员行为,更成为维系社会秩序的文化纽带。正如朱贻庭教授指出:“家训文化是中国传统社会的基础性文化,其存在根植于古代社会的宗法制度与儒家体系”。

二、家风诵读的现代实践与文化创新

在当代社会,家风经典诵读已成为激活传统文化生命力的重要载体。山东省济宁市通过“立家训育家风”主题活动,将孔孟家训与运河文化、红色文化相融合,既整理出版《中华礼乐文明大系》等典籍,又鼓励家庭通过口述史、楹联创作等个性化方式重构家训。这种“专业阐释+群众参与”的模式,使《钱氏家训》《王阳明家训》等经典文本从书斋走向社区,形成了“家门口展示、公共空间嵌入、线上平台共享”的多维传播场景。

技术创新为家风传承注入新动能。上海市通过漫画、书法、摄影等艺术形式演绎家训,如郑辛遥将《格言联璧》中的“勤俭治家之本”转化为视觉符号;湖北嘉鱼县潘家湾镇则将家训牌设计为竹简造型,融合传统意象与现代审美。数字媒介的运用更突破时空限制:济宁市打造的“十五分钟文化圈”,通过新媒体矩阵实现千万级传播;忻府区的经典诵读活动,以“云分享”形式让青少年在《千古家风 润物无声》等作品中感受文化浸润。

三、文化传承中的挑战与创新路径

全球化与城镇化对传统家训文化形成双重冲击。研究显示,核心家庭取代复合式大家庭的趋势,削弱了家训代际传递的稳定性;拜金主义、个人主义等思潮的渗透,更导致部分青少年对“孝悌忠信”等价值观产生疏离。对此,学界提出“创造性转化”的解决路径:广西社科联通过将传统家训融入义务教育课程,建立“修身—齐家—治国”的阶梯式教育模型;华东师范大学朱贻庭教授倡导构建“法治与德治互补”的新动力机制,使家训文化适应现代社会的契约精神。

实践层面涌现出诸多创新案例。西安市胸科医院开展的“琅琊王氏家训云诵读”,将“言行可覆,信之至也”的古训与医护职业道德相结合;陆游《放翁家训》在当代家庭教育中的重构,强调“严加管教”与“宽厚恭谨”的平衡。这些实践印证了励双杰的研究结论:“传统家训需与马克思主义中国化成果相融合,才能焕发新的生机”。

四、面向未来的传承体系建设

构建系统化的传承机制已成为当务之急。在家庭层面,专家建议建立“家长学校”培养体系,通过亲子共读《曾国藩诫子书》等经典,强化代际文化认同;学校层面可借鉴上海市封浜小学经验,将家训诵读纳入德育课程,同时开发跨学科融合教案。社会层面需完善“主导、多方参与”的协同机制,如济宁市组建的200余支专业宣讲队伍,通过情景剧、快板书等文艺形式活化传统文本。

数字技术的深度应用将开启新可能。设想中的“家训文化数字图谱”,可整合散见于各地家谱、碑刻中的训示,利用AI技术实现个性化推送;虚拟现实技术则可还原历史场景,让学习者在沉浸式体验中理解《朱柏庐治家格言》的深层意蕴。这些探索正如欧建雍所言:“家风教育需要故事引领、榜样示范、文化浸润的多维创新”。

中华优秀传统家训文化既是民族精神的DNA,也是当代社会道德建设的重要资源。从诸葛亮的淡泊明志到钱氏家族的天下为公,从祠堂楹联到云端诵读,家训文化始终在传承中创新,在创新中传承。面对新时代的挑战,唯有构建“创造性转化、创新性发展”的传承体系,才能让古老的家风智慧继续滋养现代人的精神家园,为实现民族复兴提供深沉的文化支撑。