六百年前,明成祖朱棣以“天子守国门”之志,在元大都遗址上开启了中国古代建筑史上最宏大的工程——北京故宫。这座占地72万平方米的宫殿群,历经14年营建,于1420年正式落成,成为明清两代24位帝王的政治中枢与生活居所。其8707间房舍、三重城垣与护城河体系,不仅承载着“天人合一”的哲学思想,更以“前朝后市,左祖右社”的礼制格局,成为中国古代都城规划的终极范本。

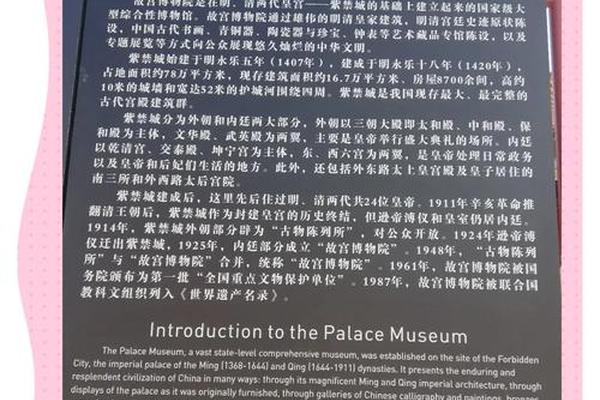

明初营建过程中,30万工匠以“入山一千,出山五百”的代价开采楠木,房山汉白玉的运输更需万名劳工泼水成冰道,耗时28天方能运抵。这种不惜工本的建造理念,使得故宫成为世界上现存规模最大、木质结构保存最完整的古代宫殿建筑群。至清代,康熙、乾隆两朝对故宫进行大规模扩建与修缮,增设宁寿宫花园等建筑群,使其兼具满汉文化特色。1912年清帝退位后,故宫经历从皇家禁地向公共文化空间的蜕变,1925年10月10日故宫博物院的成立,标志着这座“活的博物馆”正式向世界敞开大门。

二、建筑布局与空间哲学

故宫的营建深植于中国传统宇宙观。以午门至神武门3.5公里的中轴线为核心,外朝三大殿(太和殿、中和殿、保和殿)象征“土德居中”,内廷后三宫(乾清宫、交泰殿、坤宁宫)对应“天地交泰”,形成“前朝后寝”的经典格局。这种空间叙事不仅体现皇权至高性,更通过建筑形制强化政治秩序——太和殿面阔11间、进深5间的规制,暗合《周易》中“九五之尊”的隐喻。

建筑细节中蕴含着精妙的五行智慧:东华门区域皇子居所的绿色琉璃瓦对应“木生火”,西六宫太后寝宫的金色装饰象征“土生金”;北部钦安殿的黑瓦呼应“水克火”的防火理念,而外朝不植树木的设计,则源自“木克土”的相克理论。考古发现显示,明中都遗址中“工”字形前朝区布局,揭示了故宫建筑对宋元宫殿形制的承袭与发展。这种空间编码体系,使得故宫成为研究中国古代建筑思想演变的“活态标本”。

三、文物珍藏与文化基因

故宫博物院180万件藏品构成中华文明的精神图谱。从新石器时代的玉琮到明清御窑瓷器,从《清明上河图》到《千里江山图》,每一件文物都是历史长河中的文化坐标。清宫旧藏《石渠宝笈》记载的1200余件书画,虽经历代战乱流散,仍有370件回归故宫,形成跨越五千年的艺术谱系。

特别值得注意的是宫廷文物的“制度性”特征。乾隆款金瓯永固杯不仅是工艺杰作,更是帝王元旦开笔仪式的礼器;2.6万件清代帝后书画中,即便存在代笔现象,仍完整保留了宫廷艺术生产机制。2015年启动的文物清理工程,更将10万件“文物资料”纳入保护范畴,包括“样式雷”烫样等建筑模型,使故宫成为研究中国古代物质文明的特殊数据库。

四、现代转型与文化再生

从封建皇权象征到公共文化空间,故宫的转型折射着中国现代化进程。1925年成立博物院时,首任院长易培基提出“完整故宫保管计划”,将古物陈列所与故宫合并,开创“大故宫”保护理念。1949年后,三次大规模文物清点建立起现代化管理体系,1990年代地下文物库房的建设,使60万件文物得以科学保存。

数字化技术的应用带来文化传播革命。《每日故宫》APP将文物细节放大至毫米级,VR技术复原了延禧宫水晶宫等未竟建筑。这种“科技+文化”的模式,使故宫年观众量突破1900万人次,文创产品年销售额达15亿元,开创了文化遗产活化的中国范式。

五、全球视野中的文明对话

作为首批列入《世界遗产名录》的中国遗产,故宫承载着文明互鉴的使命。其建筑技艺影响朝鲜景福宫、越南顺化皇城等东亚宫殿建造;17世纪传教士绘制的《紫禁城全图》引发欧洲“中国风”热潮;2017年与凡尔赛宫联合展览,则实现了东西方宫廷文明的跨时空对话。

国际学界对故宫的研究已形成跨学科体系。建筑学家梁思成揭示其“结构理性主义”,汉学家史景迁通过宫廷档案重构清帝国治理逻辑,而艺术史家巫鸿则提出“空间的政治性”理论。这些多元视角,共同构建起故宫作为全球性文化符号的学术图景。

北京故宫作为中华文明的物质载体,其价值早已超越建筑实体本身。从营建技艺到空间哲学,从文物基因到文化再生,这座宫殿群持续释放着文明传承的活力。未来研究应加强三个方面:一是运用数字孪生技术建立全息档案库;二是深化宫廷社会史与物质文化史交叉研究;三是构建全球故宫学学术共同体。正如故宫博物院前院长郑欣淼所言:“故宫是看得见的五千年,更是读不完的文明史诗。”在文化自信的时代语境下,这座东方圣殿将继续见证中华文明与世界文明的深度对话。