文章摘要:

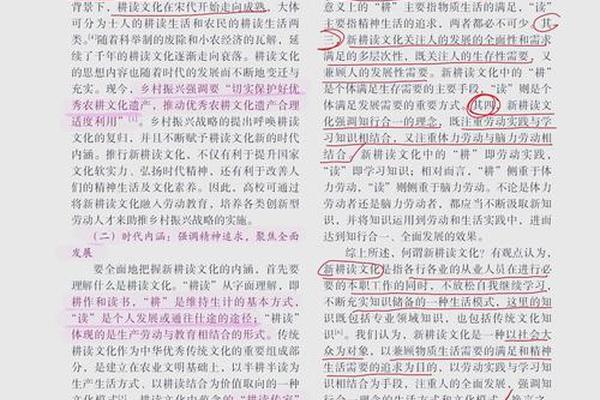

耕读文化,作为中国传统文化的重要组成部分,承载着深厚的历史与文化意义。它的核心思想是“耕”与“读”相结合,即农耕与教育相辅相成,这不仅仅是生产劳动与知识追求的简单结合,更是中国古代农耕社会对智慧与劳动的高度融合。本文从六个方面详细阐述耕读文化的内涵与影响,包括它的起源与历史背景、文化内涵、社会功能、发展与变迁、耕读文化的传承与现状,以及耕读文化对当代社会的影响。

我们将深入分析耕读文化的形成机制、历史沿革、其对农业生产和教育体系的深远影响以及它如何在现代社会中找到新的生存空间。通过这些分析,我们可以更加全面地理解耕读文化的价值和意义,以及它如何为当代社会提供启示和借鉴。

正文内容:

一、耕读文化的起源与历史背景

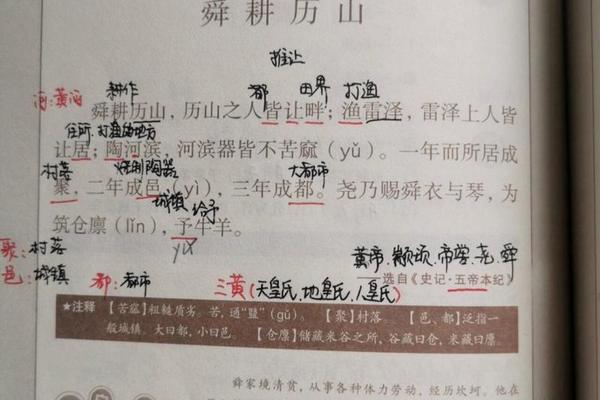

耕读文化起源于中国古代的农耕社会,尤其是在东周时期,随着社会的变革和农业生产的发展,知识的积累与传播逐渐成为社会稳定与进步的重要因素。在这一时期,知识并不仅仅被看作是贵族阶层的专利,而是逐渐走向普通百姓的生活。农耕与读书的结合,使得传统农业社会的生产力得到提升,同时也为社会的文化发展提供了源源不断的动力。

这一文化的诞生离不开中国古代社会对农耕文明的高度重视。中国自古就是以农业为主的国家,农民在社会中占据了绝大多数。而在这片土地上,虽然物质条件艰苦,但却极度重视文化教育,尤其是对乡村教育的投入。在中国古代社会,知识并非局限于城市,乡村地区的农民不仅要耕种土地,还要通过读书识字来提升个人的文化素养。

随着朝代更替,耕读文化逐渐形成了独特的社会形态。到了唐宋时期,科举制度的完善使得许多出身贫寒的农民通过读书进入仕途,推动了耕读文化的进一步发展。古代农耕社会中的“读书求学”和“务农生计”成为农民社会生活的重要组成部分。

二、耕读文化的文化内涵

耕读文化的文化内涵,是指它所蕴含的理念与思想,主要体现在两个方面:一是劳动与知识的统一,二是道德修养与个人成长的结合。

耕读文化体现了劳动与知识的统一。在传统中国社会中,农业是基础,书本知识则是提升社会地位的重要工具。这种结合不仅仅体现在农民通过读书提升自己,也体现在耕作和读书相辅相成的社会观念中。例如,古人常说“农学并重,书香门第”,这不仅表达了农业生产对个人和家庭的重要性,也强调了书本知识对农民阶层的社会提升作用。

耕读文化强调道德修养与个人成长的结合。在古代农耕社会,除了耕种和读书,个人的道德修养和人际关系的处理也非常重要。通过读书,农民不仅可以积累知识,提升自我,还可以学习为人处世的道理,从而形成对家庭、对社会、对国家的责任感和使命感。

通过耕读文化的塑造,人们形成了“学以致用”的观念,认为知识不仅仅是个人的财富,更应该应用于实践、服务社会。

三、耕读文化的社会功能

耕读文化在传统社会中有着不可替代的社会功能,主要体现在三个方面:教育普及、社会阶层流动与文化传承。

耕读文化促进了教育的普及。在中国的封建社会,尤其是明清时期,许多乡村设有私塾,农民通过读书学习文化,提升了整体社会的文化素养。这种教育的普及不仅仅局限于城镇,也辐射到了乡村,这在当时是非常重要的进步。耕读文化使得许多人能够通过知识改变自己的命运,减少了社会阶层的固化。

耕读文化有助于社会阶层的流动。通过学习文化,许多农民能够参加科举考试,改变自己的社会地位,甚至进入官场。这种社会流动性极大地激励了社会的向上流动和阶层的改善,也增强了社会的整体活力和稳定性。

耕读文化为中国传统文化的传承提供了保障。通过耕读文化,许多经典著作得以流传下来,并且在农民阶层中得到了广泛的学习和应用。这对于中国文化的传承与发展起到了至关重要的作用,使得中国古代的哲学、文学、历史等知识得以不断积淀和传承。

四、耕读文化的历史变迁与发展

随着时代的进步,耕读文化经历了不断的变迁。尤其是在近现代,随着农业机械化和教育体制的改革,耕读文化的形式和功能发生了深刻的变化。

在清朝末期和民国时期,随着现代化进程的加快,耕读文化逐渐受到外来文化的冲击。城市化进程的加速导致农民从农村迁往城市,传统的耕读模式遭遇到了前所未有的挑战。而随着教育制度的改革,书本知识逐渐从乡村向城市集中,耕读文化的形态也发生了变化。

进入20世纪后,尤其是在新中国成立之后,国家在农村地区大力开展扫盲运动,虽然耕读文化的核心精神仍然得以保留,但传统的“耕”与“读”逐渐分开。现代化农业的发展和教育制度的普及,使得“耕”和“读”不再是同一阶层生活的必须部分。

耕读文化并未完全消失,它的精髓仍然在许多乡村的文化传承中得以保留,许多乡村学校依然注重乡土文化与传统农业的结合,试图在现代化的背景下找到其新的生存方式。

五、耕读文化的传承与现状

在当代社会,尽管现代化进程不断推进,但耕读文化依然在一些乡村地区得到传承。尤其是在一些偏远地区,许多农民依旧保持着耕读结合的生活方式。

现代的耕读文化在形式上有所变化,但核心理念依然是劳动与知识的统一。在一些农村学校和社区,仍然有人提倡耕读文化的复兴,认为这种文化不仅能提升农民的文化素养,还能让农村的教育更加贴近实际,推动农民的自我发展。

随着农村教育条件的改善,许多孩子走出乡村,进入大城市,乡村教育的局限性逐渐暴露,传统的耕读文化面临着前所未有的挑战。在这个背景下,如何传承和创新耕读文化,成为一个值得深思的问题。

六、耕读文化对当代社会的影响与启示

耕读文化对当代社会的影响不可小觑。尽管现代社会和传统社会有着显著的差异,但耕读文化中的一些核心价值,如劳动和知识的结合、家庭与社会责任感、以及人文教育的普及,依然对当今社会有着深远的启示意义。

在当前的社会发展中,我们依然需要强调劳动与教育的结合,尤其是在农村和贫困地区。通过将教育与劳动结合,可以激发青少年的社会责任感和对生活的热爱。耕读文化的核心精神还提醒我们在追求科技进步和物质财富的不应忽视人文关怀和文化修养的提升。

结语:

耕读文化作为中国传统文化的重要组成部分,在历史的长河中经历了多次变革和发展。它不仅仅是对农业生产和教育的融合,更是对个体、家庭、社会的深刻反思和启示。面对现代化进程的推进,我们应当在继承和发扬耕读文化的不断创新,以便更好地服务于社会的可持续发展和文化传承。