礼乐文化是中华文明的核心标识之一,融合了礼仪制度、音乐舞蹈、道德与社会秩序,形成了一套以“礼”定序、以“乐”促和的文明体系。它不仅是古代中国社会治理的基石,更是中华文化绵延数千年的精神纽带。

一、礼乐文化的起源与历史演进

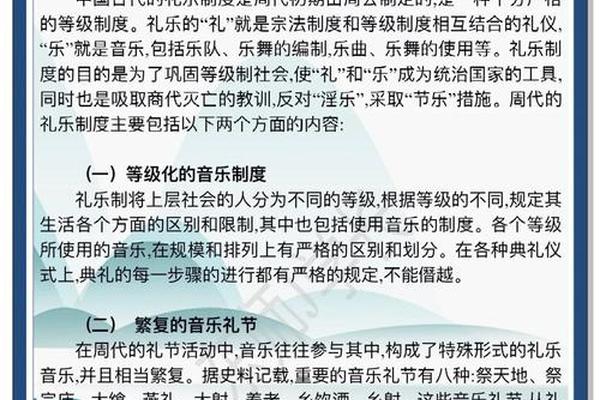

礼乐文化发端于上古祭祀传统,周公“制礼作乐”是其制度化的关键节点。周公通过整合夏商礼俗,构建了以宗法制度为核心的礼乐体系,将等级规范与道德教化融入社会生活的方方面面。例如,周代通过“五礼”(吉、凶、军、宾、嘉)规范行为,以“乐悬”“佾舞”等音乐舞蹈制度区分身份等级。孔子进一步以“仁”释礼,将外在仪式内化为道德自觉,提出“克己复礼为仁”,使礼乐从政治工具升华为哲学。

二、礼与乐的精神内核

1. 礼主秩序,乐主和谐

2. 仁德为本,缘情而制

礼乐并非机械的仪式,而是以“仁”为核心的情感表达。孔子强调“人而不仁,如礼何?”,主张礼仪需根植于真诚的情感(如孝悌、敬爱),反对徒具形式的虚礼。

三、礼乐文化的现代意义

1. 道德教化的传承

礼乐文化通过“以礼修身”“以乐养心”的实践,塑造了中华民族谦让、敬人、守序的品格。例如,现代教育中融入传统礼仪课程,帮助学生内化尊重他人、敬畏规则的价值观。

2. 社会治理的启示

礼乐强调“序”与“和”的平衡,为现代社会的多元共存提供借鉴。如北京冬奥会开闭幕式以礼乐元素展现中国文化,既彰显国家形象,又传递和谐共生的理念。

3. 文化自信的源泉

礼乐文明是中华文明连续性的象征。从商周青铜礼器到唐代乐府诗,礼乐始终是艺术与思想的载体。今天,通过创新性转化(如新中式婚礼、现代拜师礼),传统礼乐焕发出新的生命力。

四、批判与创新:礼乐文化的当代转型

传统礼乐中等级森严、繁文缛节等糟粕需摒弃,但核心精神仍具普世价值。例如,简化仪式流程、强调平等参与,使礼乐更贴近现代生活。正如学者所言:“礼乐文化不是复古,而是以传统智慧回应现代问题。”

礼乐文化是中华文明的基因密码,承载着“天人合一”的哲学智慧与“和合共生”的社会理想。在全球化背景下,重释礼乐精神,既能增强民族文化认同,又能为解决现代社会的道德失范、价值冲突提供思想资源。唯有守正创新,方能令这一古老文明在新时代“钟鼓长鸣,礼序永彰”。

引用来源: