当英文中的"China"既指代中国又寓意瓷器时,便已昭示着陶瓷与中华文明的水融。从新石器时代先民捏塑出第一件彩陶罐,到郑和船队载着青花瓷远航西洋,八千年的窑火始终映照着中华民族对自然的认知、对美的追求。这项融合水土金火的古老技艺,不仅塑造了独特的器物文明,更成为东方哲学"天人合一"的物质载体。透过那些浸润着匠人掌温的瓷片,我们得以触摸文明演进的脉络,感受跨越时空的文化共鸣。

千年窑火:中国陶瓷的历史脉络

早在新石器时代晚期,黄河流域的仰韶文化已诞生了绘有鱼纹、人面纹的彩陶,这些采用矿物颜料绘制的陶器,不仅是实用器具,更是原始宗教与审美意识的凝结。商周时期青铜文明的兴盛催生了印纹硬陶的发展,而东汉浙江上虞窑烧制的青瓷,则标志着真正意义上瓷器的诞生,其胎质细腻、釉色莹润的特征,奠定了后世瓷器工艺的基础。

唐宋时期迎来陶瓷艺术的第一次高峰。唐代三彩器以铅釉流动形成的斑斓色彩,折射出盛唐的开放气度;宋代五大名窑则将极简美学推向极致,汝窑的天青釉色蕴含着宋代理学"格物致知"的哲学思考。元明清三代,景德镇成为世界制瓷中心,青花瓷在钴料与透明釉的化学反应中呈现出水墨般的意境,其外销数量在18世纪巅峰期年均达百万件,成为东西方文明对话的重要媒介。

匠心独运:陶瓷工艺的技术革新

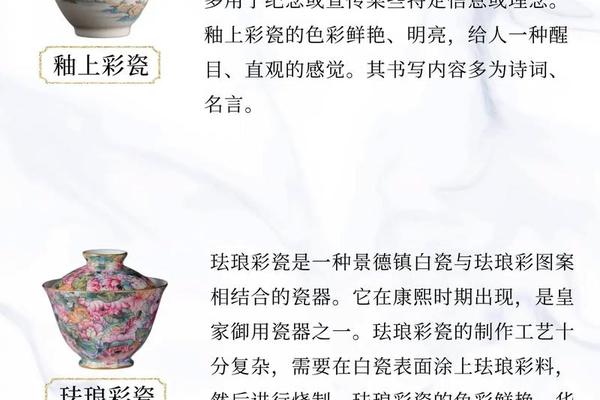

陶瓷制作是物理与化学的完美共舞。高岭土与瓷石的二元配方,通过1280℃以上的高温烧制,使石英、莫来石结晶形成致密胎体,这项始于元代的技术突破,让瓷器呈现出"白如玉、薄如纸"的特质。装饰技法则展现着匠人的智慧:北宋定窑开创的覆烧法使产量倍增,明清釉上彩绘将珐琅技法本土化,创造出粉彩、斗彩等工艺,其中明成化斗彩鸡缸杯以青花勾勒轮廓后填彩的"二次烧成"法,至今仍是顶级工艺的象征。

现代科技为传统工艺注入新活力。3D打印技术能精准复制古代器型,纳米釉料研发使瓷器具备自清洁功能,新型锂辉石瓷的抗冲击强度达到传统瓷器的三倍。但景德镇老匠人仍坚持"七十二道工序"的手作传统,这种"手与泥的对话"被人类学家马林诺夫斯基称为"身体记忆的文化传承"。

文明的符号:陶瓷的文化意蕴

在宫廷文化中,瓷器是权力美学的具象化表达。明永乐青花缠枝莲纹执壶的纹样,记录着郑和下西洋的外交荣光;清乾隆各色釉彩大瓶集十多种釉彩于一体,其工艺复杂度至今未被完全破解,彰显着帝国鼎盛时期的技术自信。民间窑口则迸发着鲜活的生命力,磁州窑白地黑花的婴戏图、吉州窑木叶天目盏,将市井趣味与自然意象熔铸其中,形成"器以载道"的民俗美学。

当代陶瓷艺术正在重构传统与现代的关系。景德镇陶溪川将废弃窑址改造为文创园区,年轻陶艺家在这里尝试陶板壁画与AR技术的结合;台湾陶艺家吴毓棠的"残缺器"系列,用金缮工艺修复残器,赋予缺陷以哲学美感。这种创新并未割裂传统,正如艺术评论家徐小虎所言:"最好的当代陶艺,必定深植于文化基因的土壤"。

守护与新生:文化遗产的当代转型

当前全球陶瓷产业年产值超过3000亿美元,但机械化生产导致传统工艺面临断层危机。日本"人间国宝"制度、韩国重要无形文化财认定体系,都为我国提供借鉴。景德镇学院建立的陶瓷文化传承基地,通过"现代学徒制"培养复合型人才,其研发的数字化釉料数据库已收录历代配方2000余种。故宫博物院开展的"数字文物"项目,利用三维扫描技术永久保存历代名窑珍品的数据信息,为后世留存文明的数字基因。

未来研究可向三个维度延伸:一是传统工艺材料的科学化解析,建立胎釉成分与烧成效果的关系模型;二是非物质文化遗产的活态传承机制,探索社区参与式保护模式;三是陶瓷艺术治疗等跨学科应用,开发其在心理健康领域的独特价值。正如英国艺术史家柯律格在《中国瓷器史》中所说:"每件瓷器都是流动的博物馆,承载着技术史、贸易史与审美史的复合叙事"。

从龙山文化的黑陶到神舟飞船的隔热瓷瓦,陶瓷始终是中华文明最坚韧的文化基因。它既凝结着"技进乎道"的工匠精神,又彰显着"和而不同"的文明智慧。在全球化与在地化交织的今天,如何让古老窑火映照现代文明,需要我们在技术创新与文化自觉之间找到平衡点。或许正如景德镇陶艺家李见深所说:"真正的传承不是复制老物件,而是用当代语言讲述永恒的中国故事"。这需要每个文化守护者既做传统的薪火传递者,又当时代的创新实验者。