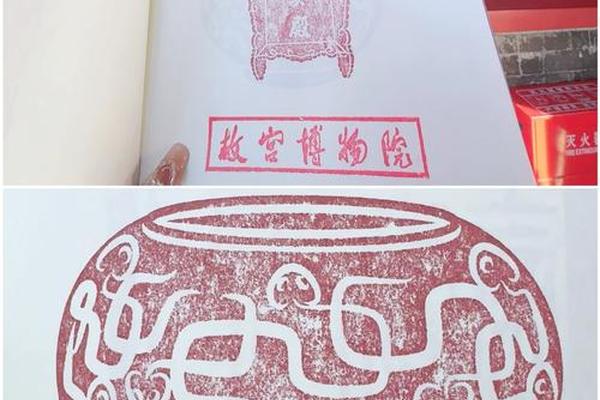

漫步于故宫朱红的宫墙下,指尖抚过民族文化宫汉白玉浮雕的纹路,集章者手中的册页正以独特的方式镌刻着中华文明的密码。从紫禁城脊兽图腾到民族纹样符号,印章已超越简单的旅游纪念,成为连接历史叙事与当代体验的文化媒介,承载着公众对文化遗产的深度参与渴望。

一、方寸之间的文明对话

在故宫储秀宫的文创店内,乾隆御笔“福”字章与甲骨文生肖章并置,前者承载着帝王对江山永固的期许,后者凝结着先民对自然时序的观察。这种时空折叠的对话,在民族文化宫服务台的“民族大团结”套章中同样显现——56个民族纹样构成的石榴籽图案,既是多民族国家的象征,也是对铸牢中华民族共同体意识的美学表达。

印章设计暗含着文化解码的密钥。故宫汉字馆的“九龙壁”套章采用矿物颜料复刻乾隆时期的珐琅彩工艺,其渐变色彩还原了古代工匠“三矾九染”的技艺精髓。而民族文化宫近期推出的“丝路遗珍”套章,将敦煌藻井、回纥织锦、吐蕃金器等元素解构重组,形成新的视觉叙事。这些设计突破传统图样复制,通过现代设计语言实现文化基因的创造性转化。

二、双城记:两馆攻略对比

故宫的集章体系呈现出网状结构特征。8大核心盖章点如储秀宫、冰窖书店等构成主节点,每个节点延伸出3-5个次级点位,形成“核心-卫星”式布局。储秀宫作为人气顶点,日均接待量达2000人次,其“紫禁城过大年”套章包含门神、宫灯等24枚印章,完整盖印需耗时40分钟,建议采用错峰策略。

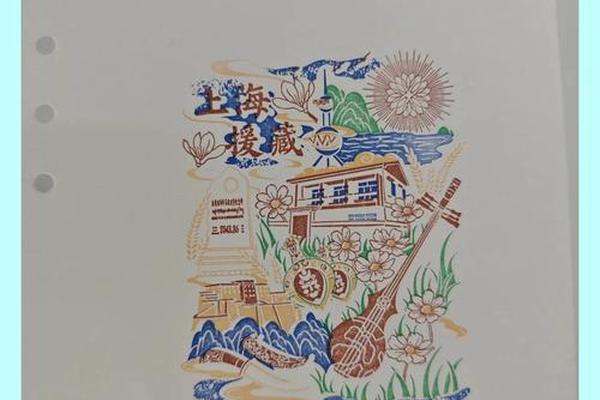

民族文化宫则采用中心放射型布局。安检处的服务台作为核心枢纽,除固定4枚免费章外,还可获取临时展览限定章。2024年65周年特展期间推出的“民族服饰”滚轮章,需要沿特定路径转动三次才能呈现完整图案,这种交互设计增强了参与感。值得注意的是,该馆印章更新周期为季度性调整,与故宫月度更新的动态形成互补。

三、实践者的时空博弈

专业集章者总结出“三线穿珠”攻略:故宫中线以建筑章为主,适合上午光线最佳时拍摄盖章;西线文物章下午人流较少,适合深度体验;东线节日限定章需关注官方预告。民族文化宫建议采用“主题式集章”,如聚焦青铜器纹样或民族文字,可结合二楼专题展厅进行深度学习。

数字工具正在改变集章方式。故宫博物院开发的AR集章地图,可通过扫描太和殿匾额触发隐藏章;民族文化宫则推出NFT数字印章,集齐实体章后可解锁三维动态版本。这些技术创新既缓解了实体点位压力,又创造出新的文化体验维度。

四、印章经济的文化张力

在二手交易平台,故宫“千里江山图”套章代盖服务标价达298元,民族文化宫65周年限定徽章被炒至150元,这种现象引发学界对文化符号过度商品化的担忧。但印章衍生的研学项目正在生长:故宫推出的“印章里的二十四节气”工作坊,通过篆刻体验让青少年理解农事历法;民族文化宫“印章拼图”活动,要求参与者组合不同民族章完成中国地图,在游戏中深化国家认同。

博物馆管理者在商业与公益间寻找平衡点。故宫将部分印章消费收入用于古建保护,储秀宫近年来用此类资金修复了10处彩画;民族文化宫则建立印章设计竞赛机制,2024年征集到237件民间设计方案,其中哈萨克族学生设计的“天鹅琴”章已投入生产。

五、未来图景的构建

智能印章系统可能是下一个突破点。故宫正在测试的物联网印章,触碰册页时可播放文物解说音频;民族文化宫研发的压力感应章,能根据按压力度呈现墨色层次。这些技术将静态印记转化为多维文化载体。

在跨馆联动方面,“北京文博印章护照”项目已纳入28家博物馆,集齐指定印章可兑换特展门票。故宫与民族文化宫联合推出的“中华民族文化基因”联名章,将太和殿螭首与苗族银饰结合,开创了文物IP融合新范式。

当我们凝视这些方寸印记,看见的不仅是旅游纪念的载体,更是文明传承的微观现场。未来或许会出现“活态印章”——通过生物墨水技术,让故宫古树年轮、民族服饰织物的纹理成为可盖印的文化基因库。这种创造性转化,正是让文化遗产真正“活起来”的必由之路。