在人类文明长河中,农耕文化如同一条生生不息的河流,滋养着东亚文明的沃野。当先民们在黄河流域播下第一粒粟种,在长江之滨驯化野生稻谷时,一个以土地为中心的文明体系便开始生根发芽。这种与土地深度绑定的生存方式,不仅塑造了独特的物质生产形态,更培育出深刻影响民族精神的文化基因。从甲骨文中"田"字的象形构造到《诗经》里"七月流火,九月授衣"的农事吟咏,从"社稷"二字承载的国家象征到"二十四节气"凝结的时间智慧,农耕文化早已超越单纯的生产方式,成为解码中华文明的重要密钥。

自然崇拜与天地观

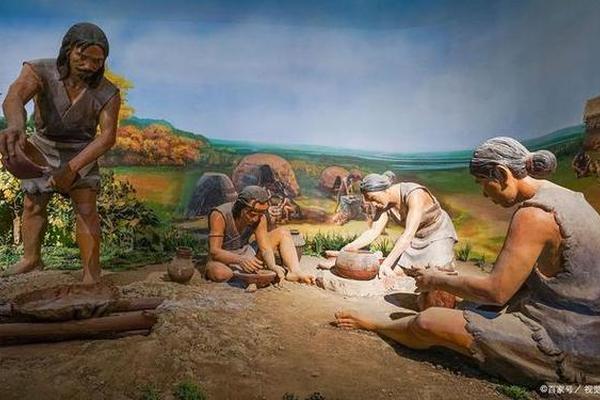

在刀耕火种的漫长岁月里,先民们将土地视为生命之源。考古发现的仰韶文化彩陶上,鱼纹与蛙纹交相辉映,折射出原始农业社会对生殖力的崇拜。商周青铜器上的饕餮纹样,实则是土地神力的具象化表达,这种将自然力量人格化的思维模式,形成了"天人合一"的哲学根基。

《周易》中"观天之道,执天之行"的箴言,揭示了农耕民族对自然规律的敬畏与遵循。汉代董仲舒提出"天人感应"学说,将土地丰歉与帝王德行直接关联,这种思维方式深刻影响着古代政治。美国汉学家艾兰在《水之道与德之端》中指出,中国哲学中的"气"概念,本质上源于对土地呼吸律动的感知。

家族与宗族制度

精耕细作的生产方式需要稳定的劳动力组织,由此催生了以血缘为纽带的宗族制度。考古发现的姜寨遗址聚落布局,呈现出明显的家族聚居特征。费孝通在《乡土中国》中提出的"差序格局",正是农耕社会人际关系的生动写照,这种以己为中心向外推展的同心圆结构,构筑起稳固的社会网络。

父母在,不远游"的孝道观念,本质上是对农业生产连续性的维护。宋代《袁氏世范》记载的田产继承制度,通过"诸子均分"原则维系家族土地完整。这种制度安排既保障了农业生产效率,也塑造了中国人重视家族传承的价值取向,形成了"落叶归根"的文化心理。

节庆习俗与时间秩序

农历节气如同镶嵌在时光长链上的珍珠,串起农耕社会的生命节律。甲骨文中已出现"春""秋"等季节概念,《夏小正》记载的物候观测体系,比西方儒略历早约两千年。日本学者渡边欣雄研究发现,中国节日体系具有明显的农事周期特征,如春节源于岁末丰收祭祀,端午则与芒种时令紧密相关。

春祈秋报"的祭祀传统,将时间维度赋予神圣意义。山西后土祠发现的宋代碑刻,详细记录了春耕前的祭祀流程。这些周期性仪式不仅规范着农事活动,更通过"敬天法祖"的集体记忆强化文化认同,使农耕智慧得以代际传承。

艺术审美与田园意象

《诗经》中"采采芣苢,薄言采之"的吟唱,开启了田园诗歌的审美传统。宋代郭熙在《林泉高致》中提出"可行可望可游可居"的山水画理念,实质是农耕理想的视觉转化。这种艺术表达不仅停留在审美层面,更蕴含着"耕读传家"的价值追求。

苏州园林"咫尺之内再造乾坤"的造园手法,暗合农耕文明对理想生存空间的想象。德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》中赞叹,中国艺术中蕴含的"农业宇宙观",为人类提供了独特的审美范式。从《富春山居图》到《桃花源记》,田园意象始终是文人精神的终极归宿。

当工业文明的浪潮席卷全球,重审农耕文化的深层价值显得尤为重要。它不仅是博物馆里的青铜器与古农书,更是流淌在民族血液中的文化基因。在生态危机日益严峻的今天,农耕文化中"取之有时,用之有节"的生态智慧,"顺应天时"的可持续发展理念,为现代文明提供了重要启示。未来的研究应当着力于解码农耕文化中的生态密码,将其转化为可操作的现代生态农业范式,让古老的土地智慧在新时代焕发生机。