以笔墨勾勒乡愁,用创意点亮文化

在信息时代的洪流中,手抄报作为一种传统与现代交融的文化载体,成为青少年触摸家乡文化根脉的重要途径。一幅荣获一等奖的“家乡美”手抄报,不仅是视觉艺术的呈现,更是对地域文化深度挖掘与创新表达的结晶。它需要以简洁的版面承载厚重的乡情,用灵动的设计唤醒观者的共鸣。本文将围绕主题定位、视觉设计、文化元素、创意互动与制作技巧五大维度,解析如何打造兼具美学价值与文化深度的家乡文化手抄报。

主题定位:精准捕捉文化内核

家乡文化手抄报的核心在于“文化叙事”。设计者需从庞杂的地域文化中提炼最具代表性的符号,例如传统节日习俗(如提及的舞龙舞狮、贴春联)、自然景观(如中富阳的东坞山豆腐皮与峡岭湖笔)或历史人物(如提到的家乡名人)。以“小而精”为原则,避免泛泛而谈。

案例解析:的春节主题手抄报选择“团圆年夜饭”作为切入点,通过绘制围坐餐桌的场景,将抽象的“年味”具象化。这种聚焦式设计既避免内容冗余,又通过情感共鸣强化文化感染力。

主题需具备延展性。例如以“水乡记忆”为主题,可延伸至桥梁建筑、渔歌号子、传统工艺(如中的剪纸艺术)等多个子模块,形成逻辑链条。提出“网格划分法”,将主标题、文字区与插图区按比例分布,确保内容层次分明而不失整体性。

视觉设计:简约与美感的平衡

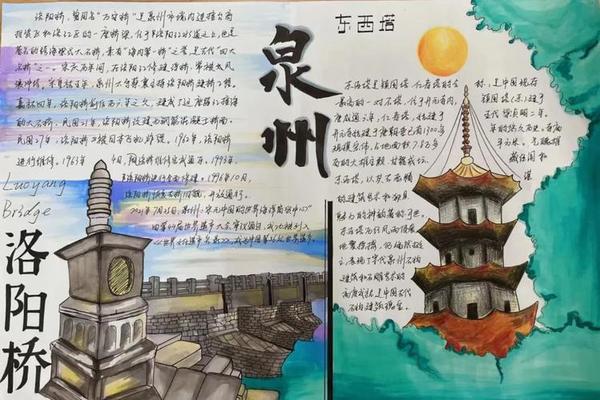

视觉冲击力是手抄报获奖的关键要素。强调“黄金比例布局”,建议标题区占版面的30%,文字与插图按6:4比例分配。例如采用“中心辐射式”构图(),将家乡地标建筑置于画面中央,四周环绕风俗插画,形成视觉焦点。

色彩运用方面,提出“主色调+点缀色”策略。如以青瓦白墙为灵感,选用水墨灰与素白为主色,搭配朱红色的灯笼或春联(),既呼应江南水乡的素雅,又突出节日喜庆。的《能交作业的手抄报》示范了如何通过渐变色块模拟山水意境,增强画面纵深感。

字体设计同样不容忽视。建议将书法艺术融入标题,如用隶书书写“千年古镇”,楷体注释说明文字,既体现文化底蕴,又提升版面艺术性。手写字体若难以驾驭,可参考的贴纸替代方案,用模块化文字框保持整洁。

文化元素:从符号到故事的深度挖掘

文化元素的选取需兼顾典型性与独特性。列举的“盂兰节祭祖”“水煮肉片制作技艺”,均为富阳特有的文化符号。设计者可制作“文化基因库”,分类整理物质遗产(古建筑、手工艺品)与非物质遗产(民歌、方言谚语),如中大学生实践报告的田野调查方法。

叙事技巧上,提出“知识科普+情感共鸣”双线结构。例如在介绍传统美食时,既可插入“年糕寓意年年高升”的典故(),也可附上家人制作年糕的老照片与感悟(),让文化从“知识”升华为“记忆”。的代画案例警示:需避免泛泛而谈的通用元素,应深入地方志、口述史获取独家素材。

创意互动:让手抄报“活”起来

突破平面局限是提升作品竞争力的突破口。建议增设“猜灯谜”互动区,将谜底隐藏于折叠页内;提出用立体剪纸制作可转动的“家乡美食转盘”,增强趣味性。数字技术的融入亦是大势所趋——提到可用AR技术扫描手抄报呈现方言童谣音频,或通过二维码链接到家乡文化VR展厅。

情感互动层面,可设计“乡情留言板”,邀请观者书写对家乡的祝福()。的“迎2025手抄报比赛”获奖作品便采用“未来信箱”形式,将学生对家乡的愿景封入信封黏附于版面,形成时空对话。

制作技巧:细节决定品质

工艺精度直接影响作品完成度。强调“分层绘制法”:先用水彩铺陈背景色块,待干透后叠加剪纸元素,最后用勾线笔完善细节。为避免手写失误,建议先用铅笔打格线,的“草图规划法”可预设每个模块的坐标位置。

材料创新能赋予作品独特质感。例如用茶叶染纸模拟古籍效果(适合历史文化主题),或糅合刺绣技法表现民族服饰纹样()。提出“特殊材质应用”,如用糯米纸制作透明灯笼插画,灯光穿透时呈现朦胧美感。

让文化在手抄报中生生不息

家乡文化手抄报的本质是一场文化寻根之旅。它要求设计者既是文化研究者,深挖地域特色;又是艺术创作者,平衡形式与内容。未来,随着数字技术的普及,手抄报可探索“线上线下联动”模式——例如将实体作品转化为数字展品,通过社交媒体扩大传播()。无论形式如何演变,对文化本真的坚守、对乡土深情的传递,始终是“家乡美”手抄报的核心价值。正如所言:“设计理念应激发对家乡的热爱”,唯有如此,方能让每一幅作品都成为叩击心灵的乡愁印记。