闽南文化是中华文化的重要分支,以闽南方言为纽带,融合中原文化、海洋文化及多民族元素,形成独特的地域文化体系。其核心内涵包括以下几方面:

1. 多元文化交融

闽南文化以中原河洛文化为基础,吸纳了古闽越文化、阿拉伯文化、南洋文化及近代西方文化的精髓。例如,宋元时期泉州作为“海上丝绸之路”起点,引入阿拉伯商人的文化;明清时期欧洲传教士带来的文化,丰富了闽南文化的多样性。

2. 语言与文学

闽南语(Hokkien)是文化的重要载体,保留了古汉语音韵,被称为“河洛语”或“唐音”。其文学形式包括歌仔册(通俗韵文)、讲古(口传故事)等,兼具雅俗共赏的特点。闽南语分布广泛,涵盖福建南部、台湾、潮汕及东南亚华人聚居地。

3. 宗教信仰与民间习俗

闽南宗教文化呈现“三教合一”特征,佛教、道教与民间信仰交织。妈祖(航海保护神)、保生大帝(医神)、清水祖师(安溪守护神)等地方神祇广受崇拜。节庆如中秋“博饼”、端午赛龙舟等民俗活动,体现了宗族凝聚与海洋文化的结合。

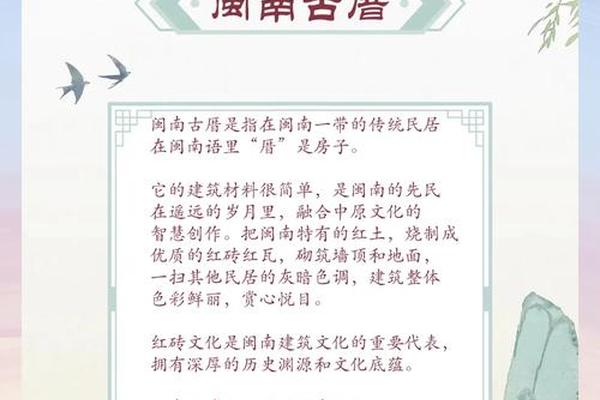

4. 建筑艺术

闽南建筑以红砖厝、土楼和燕尾脊为特色。红砖厝采用“官式大厝”格局,象征家族兴旺;土楼(如南靖土楼)兼具防御与居住功能,被列入世界文化遗产。建筑装饰中常见砖雕、剪瓷雕等工艺,融合中原礼制与海洋审美。

5. 海洋性与开拓精神

因地理环境临海,闽南文化具有鲜明的海洋特质。历史上,闽南人通过海上贸易、移民拓展,将文化播迁至台湾、东南亚,形成“下南洋”的移民传统。这种冒险精神与商业智慧,成为闽南文化的重要标识。

闽南文化历史简介

1. 先秦至汉晋:文化孕育期

闽南地区早期为闽越族聚居地,以渔猎为主。西晋永嘉之乱后,中原汉人南迁入闽(如“八姓入闽”),带来先进农耕技术,与土著融合,开启中原文化与闽越文化的首次交融。

2. 隋唐至五代:形成与整合

唐初陈政、陈元光父子开发漳州,中原移民规模扩大;唐末王潮兄弟建立闽国,推动汉文化主导地位。此时期闽南方言初步定型,佛教(如泉州开元寺)、道教及民间信仰扎根,教育兴起。

3. 宋元时期:鼎盛与国际化

泉州成为东方第一大港,海上贸易繁荣,教、印度教等外来宗教传入,多元文化共存。朱熹理学在闽南传播,书院兴盛,文学、南音等艺术形式蓬勃发展。

4. 明清至近代:播迁与转型

明清海禁政策促使闽南人向台湾、东南亚移民,形成“闽南文化圈”。台湾的闽南文化在保留传统的融合原住民元素;东南亚华人社群通过“唐山过台湾”“下南洋”延续习俗,如新加坡的“闽南年俗”。近代西方文化进一步融入,如鼓浪屿建筑中的南洋风格。

5. 现当代:保护与创新

20世纪以来,闽南文化被纳入非遗保护(如南音、木偶戏)。泉州“宋元中国的世界海洋商贸中心”入选世界遗产,漳州土楼、厦门鼓浪屿成为文化地标。华侨华人通过节庆、社团活动传承文化,如马来西亚的“闽南语歌谣”复兴。

闽南文化以兼容并蓄、开拓进取为核心,既是中原文化的延伸,又是海洋文明的缩影。其历史脉络从秦汉融合到宋元鼎盛,再至全球播迁,展现了中华文化的韧性与生命力。今日,闽南文化通过文化遗产保护、侨乡纽带及现代创意转化,持续焕发活力。