在漫长的历史长河中,中华大地上绽放的节庆文化犹如一条璀璨的星河,既承载着先民对自然规律的敬畏,又凝结着民族集体的精神密码。从春种秋收的时令庆典到慎终追远的祭祀仪式,从欢庆丰收的锣鼓喧天到万家团圆的灯火可亲,这些具有五千年积淀的节庆体系,不仅构建了中华民族共同的时间坐标,更在当代社会转型中展现出独特的文化韧性。英国人类学家弗雷泽在《金枝》中曾指出:"节庆是理解一个民族精神世界的钥匙",这个论断在中国文化的语境中显得尤为贴切。

历史传承中的文化基因

中国节庆文化的深层密码,镌刻在农业文明的基因序列之中。《周礼·春官》记载的"以岁时序其祭祀",揭示了先民通过节庆活动实现天人对话的智慧。二十四节气体系的确立,使春分祭日、冬至祭天的仪式成为贯通天人的文化纽带。考古发现的新石器时代祭祀遗址中,整齐排列的玉琮、卜骨与星象图案的对应关系,印证了早期节庆活动与天文历法的密切关联。

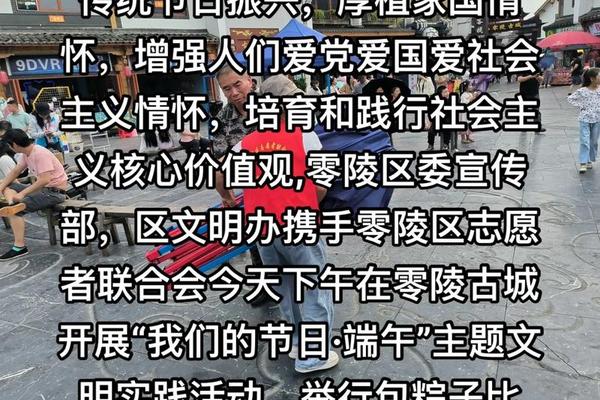

这种时序智慧在历史演进中不断丰富发展。汉代确立的春节体系,唐代完善的中秋习俗,宋代定型的清明扫墓传统,都在不同历史维度上叠加着文化记忆。民俗学家钟敬文指出:"每个传统节日都是多层文化沉积的横截面"。端午节的演变最能印证此说——从吴越地区的龙图腾崇拜,到楚地纪念屈原的传说附会,最终形成融合禳灾避疫、体育竞技、美食文化的复合型节庆。

社会凝聚的精神纽带

节庆活动犹如文化黏合剂,在差序格局的传统社会中构建起超越地域和阶层的认同空间。费孝通在《乡土中国》中描述的"礼治秩序",在春节拜年、清明祭祖等仪式中得到鲜活展现。华北地区的社火表演,闽南地区的游神赛会,岭南地区的醒狮贺岁,这些地域特色鲜明的节庆形式,最终都指向"家国同构"的价值共识。

当代社会学家杨庆堃提出的"制度性宗教"概念,恰能解释传统节庆的社会整合功能。元宵灯会的万人空巷,中秋月下的千里相思,重阳登高的敬老尊贤,这些周期性重复的集体仪式,通过情感共鸣强化着文化认同。2018年央视《中国节庆记忆》纪录片拍摄的海外华人春节场景显示,即便身处异国,舞龙舞狮、年夜饭等习俗仍是维系文化根脉的重要载体。

经济生态的活力源泉

传统节庆在现代经济体系中催生出独特的文化产业链。商务部数据显示,2023年春节黄金周全国零售和餐饮企业销售额突破7900亿元,端午、中秋等传统节日带动的节令食品消费年均增长12%。苏州的"轧神仙"庙会经济、自贡的彩灯产业集群、曲阳的石雕节庆工艺品,这些地域经济现象印证着传统文化资源的现代转化潜力。

数字技术为节庆经济注入新动能。支付宝2024年春节报告显示,超过3亿用户参与手机"集五福"活动;抖音平台的年俗短视频播放量突破500亿次。这种虚实融合的节庆体验,既延续了文化传统,又创造了数字经济新增长点。但需要警惕的是,某些过度商业化的节庆开发正在消解文化内涵,如某古镇将中秋祭月改为灯光秀售票项目引发的争议。

文化认同的现代重构

在全球化和城市化双重冲击下,传统节庆正在经历创造性转化。北师大民俗学团队的研究表明,"Z世代"对传统节日的参与方式呈现"符号化传承"特征:他们可能记不住灶神传说,但乐于在社交平台分享小年表情包;未必精通剪纸技艺,却热衷购买国潮设计的春节文创。这种"形散神聚"的传承方式,构成了传统文化现代适应的特殊路径。

主导的文化复兴工程与民间自发的创新实践形成合力。故宫推出的"紫禁城上元之夜"、河南卫视"中国节日"系列节目等现象级文化产品,证明传统节庆元素通过现代表达仍能引发强烈共鸣。德国汉学家顾彬评价:"当代中国节庆的演变,展现了传统文化基因强大的变异适应能力"。

站在文明对话的高度审视,中国节庆文化既是民族的精神家园,也是世界文明的重要拼图。当西班牙学者门多萨在1585年将春节习俗写入《中华大帝国史》,当联合国教科文组织将二十四节气列入人类非物质文化遗产,这些文化事象已然成为全人类共同的精神财富。未来的传承发展,需要在保持文化本真性与增强时代适应性之间寻求平衡,让传统节庆既留住"乡愁的温度",又焕发"时代的光彩"。这或许需要建立跨学科的研究体系,在数字人文、文化经济学等新兴领域展开深度探索,为传统文化的现代转型提供更坚实的学理支撑。