中华文明五千年,诗词如星河璀璨,承载着民族的精神密码与审美理想。从《诗经》的质朴吟唱到李白的浪漫狂歌,从苏轼的豪放词章到纳兰性德的婉约情思,诗词不仅是语言的艺术,更是中国人观照世界、安顿心灵的独特方式。这些跨越时空的文字,以意象为舟楫,以韵律为纽带,构建了一个充满哲思与美感的精神宇宙。它们既是历史的见证者,也是文化的基因库,在当代依然焕发着生生不息的生命力。

思想内涵:天人合一的哲学境界

中国诗词的深层魅力,在于其承载的哲学思考与文化基因。陶渊明《归园田居》中“久在樊笼里,复得返自然”的喟叹,不仅是个人归隐的宣言,更折射出道家“返璞归真”的宇宙观。王维“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,将自然现象升华为生命哲学的隐喻,这种“以物观我”的思维方式,构成了中华文化“天人合一”的认知框架。

在儒家精神的浸润下,杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的济世情怀,范仲淹“先天下之忧而忧”的责任意识,将个人命运与家国责任紧密交织。而白居易《琵琶行》中“同是天涯沦落人”的共情,则展现了士大夫阶层对民间疾苦的深切体察。这种“诗言志”的传统,使诗词成为知识分子精神世界的镜像。

从《敕勒歌》的草原壮阔到柳永“杨柳岸晓风残月”的江南婉约,地域文化差异造就了多元的审美范式。北朝民歌的雄浑与南朝乐府的清丽,共同编织成中华文化的经纬,印证着费孝通“各美其美,美美与共”的文化包容理念。

艺术表现:意象编织的美学体系

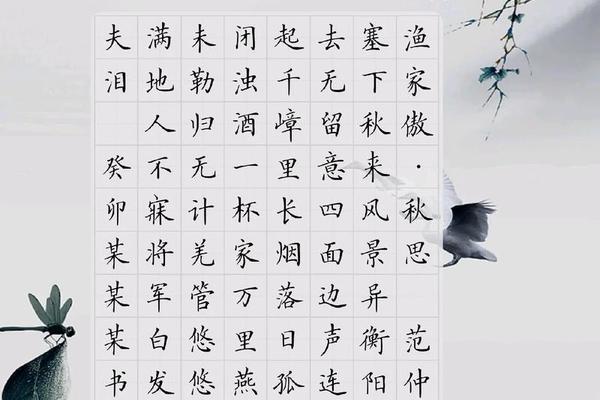

中国诗词创造了一套独特的符号系统:梅兰竹菊象征人格理想,明月长亭寄托离愁别绪。王安石“遥知不是雪,为有暗香来”的梅花,既是物象描摹,更是士大夫高洁品格的隐喻。这种“托物言志”的手法,使自然意象成为文化原型的载体。

在语言形式上,唐诗的平仄对仗与宋词的错落长短,构建了汉语的韵律美学。杜甫“两个黄鹂鸣翠柳”的工整对仗,李清照“寻寻觅觅冷冷清清”的叠字运用,展现了汉语音韵的无限可能。正如博尔赫斯所言:“诗是语言的奇迹,在限制中创造自由”。

诗词中的时空处理更具东方智慧:李商隐“何当共剪西窗烛”将现在与未来折叠,苏轼“大江东去”在空间延展中注入历史纵深。这种“时空并置”的叙事方式,打破了线性逻辑,创造出多维的审美空间。

文化传承:古今对话的精神桥梁

当代诗词教育面临语境变迁的挑战。复旦大学吴兆路教授指出:“古典诗词是浮躁时代的清凉剂”,通过创设“自然意象专题研究”等课程,可使传统文化实现创造性转化。故宫文创将《千里江山图》与诗词结合的成功案例,证明了传统元素与现代审美的融合可能。

在跨文化交流中,许渊冲的诗词翻译让“床前明月光”走进西方课堂,王维的“空山新雨后”成为世界感知东方美学的窗口。这种文化转译不仅需要语言技巧,更需把握“得意忘言”的哲学精髓。

新媒体为诗词传播开辟新路径:《中国诗词大会》通过竞技形式激活文化记忆,短视频平台让“东坡肉”与《猪肉颂》形成趣味互文。这种“旧典新说”的传播策略,使诗词从故纸堆走入日常生活。

余韵悠长:走向未来的文化基因

站在当代回望,古典诗词既是文化根脉,也是创新源泉。它们教会我们以意象思维理解世界,用韵律之美陶冶性情,借历史智慧观照现实。未来的研究可深入挖掘地域诗词中的文化地理学价值,或借助数字人文技术构建诗词意象数据库。当我们以“遥知不是雪”的智慧辨析文化本质,用“天涯若比邻”的胸怀拥抱世界,这份穿越千年的诗意,终将在现代文明的土壤中绽放新的光华。

正如《》在评点王勃诗作时所言:“语言清新高远,内容独树碑石”,中国诗词的现代价值,不仅在于传承文化血脉,更在于为人类精神家园建设提供东方智慧。让诗意的栖居不再只是哲学构想,而成为每个人可触及的生活状态,这或许是我们对传统文化最好的致敬。