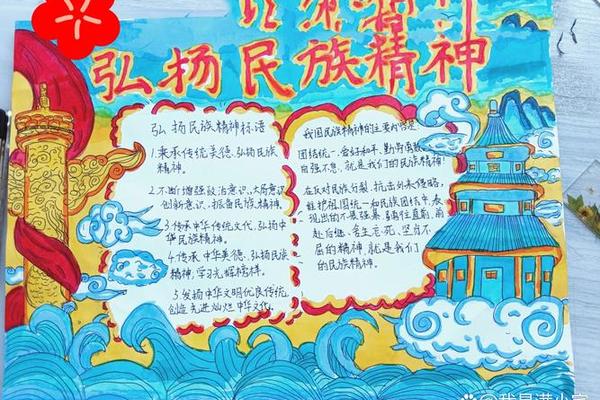

在当代青少年美育实践中,手抄报已成为承载民族文化记忆的微型文化场域。一张张以中华民族文化为主题的手抄报,既是对传统书画艺术的现代转译,也是文化基因的可视化呈现。敦煌飞天的裙裾与高铁穿行的轨迹在此交叠,青铜器上的饕餮纹样与航天器的流线造型在此对话,这种跨越时空的视觉叙事,正是中华文明连续性与创新性特质的生动注脚。

视觉符号中的文化基因

手抄报中频繁出现的书法艺术,堪称最直观的文化基因图谱。从甲骨文的朴拙到行草的飘逸,每个笔触都是历史记忆的载体。在苏州工业园区某中学的"汉字演变"主题手抄报中,学生将甲骨文"和"字与联合国徽标结合,通过字形的解构重组,展现"和而不同"的东方智慧。这种视觉转化不仅延续了"书画同源"的传统,更实现了从象形表意向抽象表意的现代跃迁。

非物质文化遗产在手抄报中的创新表达尤为值得关注。福建某小学的"二十四节气"手抄报,将农谚转化为动态插画:立春时节的耕牛与现代农业机械并置,谷雨时节的采茶女与5G物联网茶园同框。这种叙事策略既传承了《淮南子·天文训》中的节气体系,又呼应了现代农业的科技革新。

历史长河的时空折叠

手抄报的边框设计往往暗含文化密码。河南某初中生的"河洛文化"手抄报,采用青铜器回纹作为装饰带,在纹样间隙嵌入二维码,扫码即可观看3D复原的商周礼器。这种设计既保持了传统纹样的审美韵律,又创造了虚实相生的交互体验。考古学家朱凤瀚指出,这种古今对话的设计语言,本质上是对"器以藏礼"文化传统的数字时代回应。

在主题叙事层面,手抄报展现出惊人的时空压缩能力。成都某国际学校的中英双语手抄报,左侧描绘《清明上河图》市井场景,右侧展现义乌国际商贸城实况,通过相似构图形成历史镜像。这种视觉并置不仅印证了费孝通"文化自觉"理论,更直观呈现了从区域文明到人类命运共同体的演进轨迹。

多元一体的民族画卷

民族元素在手抄报中的融合创新颇具深意。云南某民族中学的"中华民族大家庭"手抄报,将藏族唐卡的矿物颜料、苗绣的锁边技法、水墨画的留白意境熔于一炉。中央民族大学潘守永教授评价,这种创作方式超越了简单的元素拼贴,形成了"各美其美,美美与共"的视觉共同体。

地域文化的差异性表达同样值得关注。对比珠三角与西北地区的手抄报作品:前者多采用岭南园林的框景手法,在有限版面营造多重空间层次;后者偏好敦煌壁画的散点透视,通过叙事性构图展现文化史诗。这种差异性恰是中华文明"多元一体"特征的微观写照。

教育场域的价值传递

手抄报创作过程中隐含着完整的文化认知链条。北京某重点小学的跟踪调查显示,学生在制作"非遗传承"主题手抄报后,对传统技艺的认知准确率提升47%,这种实践教育效果远超单纯的理论灌输。教育学家佐藤学提出的"活动学习"理论在此得到验证,手抄报制作成为知识内化的重要中介。

这种文化传播模式正在形成独特的代际对话机制。在"家风传承"主题手抄报活动中,祖辈口述的家族故事经由孙辈转化为视觉符号,传统家训通过卡通形象获得新的传播维度。这种跨代际的文化转译,既保持了文化基因的稳定性,又赋予了其时代适应性。

站在文化传承与创新的历史交汇点,手抄报已超越简单的手工劳作范畴,演变为青少年参与文明建构的实践平台。未来研究可重点关注数字技术对手抄报形态的重构,如AR技术带来的立体阅读体验,区块链技术确保的文化溯源功能。建议教育部门建立传统文化视觉符号数据库,为手抄报创作提供系统化资源支持,使这方寸之间的文化载体,真正成为培育文化自信的沃土。当每个孩子执起彩笔描绘民族记忆时,他们不仅在复现文明的光辉,更在参与书写中华文化新的史诗。