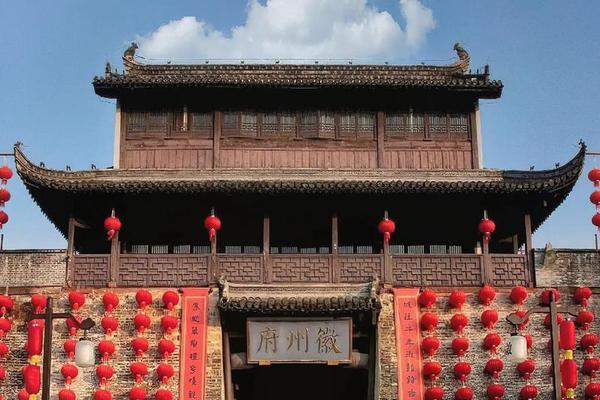

徽州文化(又称徽文化)是古徽州一府六县(歙县、黟县、婺源、休宁、祁门、绩溪)在长期历史发展中形成的物质与精神文明的总和,是中国三大地域文化之一,与敦煌学、藏学并列为三大地方显学。其核心特点如下:

一、历史渊源与发展

1. 地理与行政基础

徽州之名始于宋宣和三年(1121年),其行政区划在宋至清代的近800年间保持稳定,形成独特的地域文化单元。这一区域多山环抱,地理封闭性促进了文化的内生性与完整性。

2. 中原文化与本土融合

中原人口四次大规模南迁(东汉、西晋、唐末、北宋)带来先进技术与儒家文化,与当地山越文化交融,形成兼具中原正统与地方特色的文化体系。南宋后,因靠近政治经济中心,文化加速发展。

3. 鼎盛于明清

徽商崛起(尤其是盐业垄断)为文化繁荣奠定经济基础,推动教育、建筑、艺术等领域发展。程朱理学成为官方意识形态,强化了徽州文化的内核。

二、核心内容与成就

1. 思想与学术

2. 经济与商业

3. 艺术与工艺

4. 科技与教育

三、文化特质与影响

1. 典型性与完整性

徽州文化涵盖经济、社会、、艺术等全领域,被誉为“中国封建社会后期文化的标本”,完整保存了宗族制度、土地关系等历史细节。

2. 融合性与创新性

兼具中原儒家传统与江南山水审美,如徽派建筑将实用性与美学结合,徽商将儒家融入商业实践。

3. 现代价值

徽州契约文书、村落布局等为研究中国社会史提供原始资料;徽商精神对现代企业管理具有启示意义。

四、学术地位

自20世纪30年代起,徽学逐渐成为国际显学。其研究不仅揭示区域文化规律,更通过徽州“小社会”透视中华“大传统”,成为理解东方文明的重要窗口。

总结:徽州文化是中原文化与江南地域特性深度交融的产物,其以儒家为内核,以徽商经济为支撑,以精湛工艺为外显,构建了一个自成一体的文化生态系统,堪称中华传统文化的微观缩影。