在中国茶文化的浩瀚星空中,信阳毛尖犹如一颗璀璨的明珠,承载着三千年的历史积淀与匠人智慧。自唐代陆羽《茶经》将其列为淮南茶区上品,到2014年入选国家级非物质文化遗产名录,信阳毛尖始终以“细圆光直多白毫,香高味浓汤色绿”的品质独步天下。其手工制茶技艺,不仅是茶叶形态与风味的塑造过程,更是一部用温度与时间书写的文化史诗。从周朝墓葬中出土的茶渣,到现代茶农指尖翻飞的炒茶动作,信阳毛尖的手工工艺在传承与创新中,构建起一座连接历史与未来的文化桥梁。

千年传承的历史脉络

信阳毛尖的源流可追溯至东周时期,考古学家在信阳固始县古墓中发现的茶渣遗存,实证了此地2300余年的种茶史。唐代茶产业兴盛,陆羽在《茶经》中明确记载“淮南茶,光州上”,将信阳茶纳入唐代贡茶体系。北宋苏轼“淮南茶,信阳第一”的赞誉,更使其声名远播。至清光绪年间,茶商引入六安瓜片与西湖龙井工艺,结合本地特色改良炒制技术,于1913年诞生“本山毛尖”,后定名“信阳毛尖”,标志着工艺体系的成熟。

这一技艺的演进史,本质上是中原农耕文明与茶文化的交融史。学者章恩宽在《信阳毛尖茶传统手工炒制技艺》中指出,信阳毛尖的工艺发展折射出中国古代技术传播路径——从西南茶树原产地沿汉水东传,最终在豫南山地完成本土化改造。而现代机械化生产的引入(如2004年颁布的机械炒制工艺标准),并未削弱手工技艺的文化价值,反而通过“半机械半手工”模式,实现了传统匠艺与工业效率的平衡。

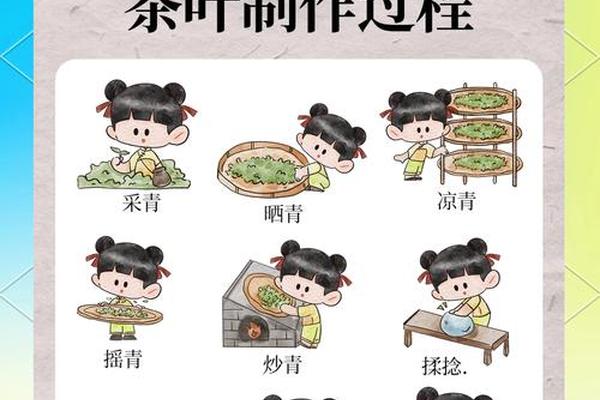

匠心独运的手工工艺

信阳毛尖的核心工艺包含九大工序,每一环节皆需匠人对茶叶物质转化的精准掌控。摊放阶段,鲜叶在竹篾簸箕上静置2-6小时,通过轻度萎凋促使蛋白质水解为氨基酸,这一生化过程可使茶多酚含量降低10%-15%,奠定鲜爽滋味的基础。生锅杀青时,铁锅温度需稳定在140-160℃,茶把高频挑翻鲜叶,既钝化氧化酶活性,又通过热力揉搓形成“翠绿锁鲜”的视觉特征,经验丰富的茶师可通过叶面光泽度判断杀青终点。

熟锅塑形堪称技艺巅峰,匠人以“抓条”“甩条”手法,在80-100℃的锅温中将茶条理直。国家级非遗传承人周祖宏形容此过程“如抚琴弦”,手掌需感知茶叶含水量变化,当触感从绵软转为微刺时立即停手,确保成品茶含水量精确至30%。三次烘干工序更显匠心:初烘用90℃急火定形,复烘以60℃文火提香,最终再烘使含水量降至6%以下,火候偏差超过5℃即会导致香气逸散或焦糊。

传承中的挑战与创新

机械化浪潮曾对传统工艺造成冲击,2015年信阳茶产业调研显示,机械制茶占比已达65%。但对比实验表明,机械杀青叶的茶氨酸含量较手工茶低0.2%-0.3%,且机器揉捻难以复现手工“抓甩”形成的紧实条索。这种差异源自手工匠人对茶叶物性的动态感知——当周祖宏发现某批鲜叶含水偏高时,会延长摊放时间并调整抓条力度,这种即时反馈机制是预设程序的机器无法实现的。

非遗传承体系正在构建多维保护网络。信阳农林学院设立传统制茶技艺选修课,将“看茶制茶”经验转化为可量化的温度-时间曲线;茶企推出“非遗体验工坊”,游客可参与生锅杀青,在160℃铁锅前体验三分钟即汗透衣背的匠人艰辛。更值得关注的是《信阳市信阳毛尖茶保护条例》的立法实践,该条例不仅明确定义传统工艺工序,更设立专项资金扶持200余家手工茶作坊,构建起“生产性保护”的活态传承模式。

文化符号与品牌价值

信阳毛尖早已超越物质产品范畴,成为中原文化的精神图腾。其“三次烘干”工艺暗合道家“三生万物”哲学,茶叶在火与水的轮回中完成生命升华;抓条时手掌的圆弧运动,恰似太极推手的刚柔相济。这种文化意象,被学者赵华解读为“农耕文明天人合一观的物质载体”。在品牌建设层面,“非遗+旅游”模式正在激活文化资本,茶山体验游线路年均吸引50万游客,带动周边民宿产业增长120%。

但品牌保护仍面临严峻挑战。市场监测显示,非产区冒用“信阳毛尖”标识的产品占比高达38%,为此地方建立“四码合一”溯源系统,从鲜叶采摘到成品销售全程区块链存证。这种技术赋能的传统工艺保护,为同类非遗项目提供了创新范式——既要用物联网技术筑牢品质防线,更需通过文化叙事唤醒消费群体的价值认同。

信阳毛尖手工制茶技艺的存续史,本质上是一部中华茶文化应对现代性挑战的突围史。当机械臂取代揉捻手掌,当标准化冲击经验判断,那些在铁锅前坚守的茶匠,用布满烫痕的双手守护着文明的温度。未来研究可深入探索:如何建立手工工艺的数字化评价体系?怎样通过感官科学解析“抓甩”动作的力学参数?这些课题的突破,或将开创非遗保护的新纪元。而当下最紧迫的,是在茶园与茶杯之间,重建现代人对传统技艺的价值认知——因为每一片信阳毛尖,都是匠人与时光共同雕琢的文化密码。