诗词作为中华文明的核心文化基因,贯穿中国历史数千年,其重要性不仅体现在文学艺术成就上,更深刻影响着民族精神、社会和文明特质。以下从历史地位、文化影响、当代价值三个维度解析其重要性:

一、历史地位:中华文明的连续性载体

1. 文学史主脉与教育根基

从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词,诗词构成中国文学延续最久的主线。现存古典诗词超百万首,仅唐诗便达4.89万首,宋词创制800余词牌,形成独特的格律体系。自隋唐至清末,科举考试将诗赋列为取士标准长达1300年,塑造了古代精英的知识结构与审美范式,如《唐诗三百首》等蒙学教材至今仍被广泛使用。

2. 思想智慧的凝练表达

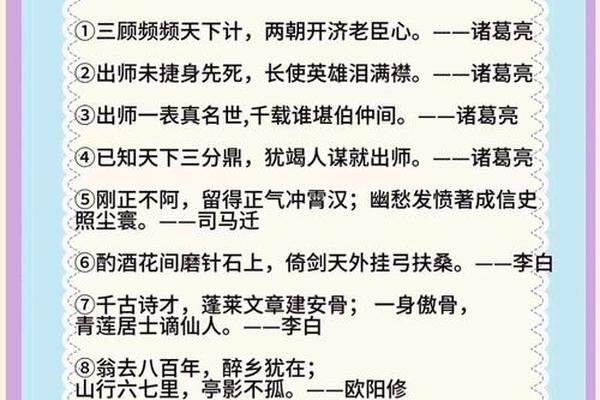

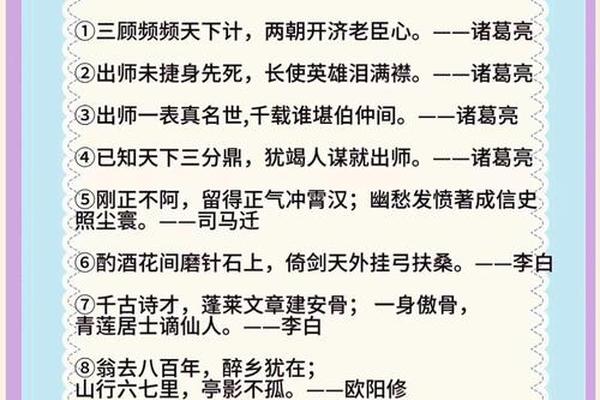

中国古典诗词承载着儒道哲学、家国情怀与生命哲思。杜甫的“三吏”“三别”展现仁政爱民,苏轼的“一蓑烟雨任平生”传递豁达人生观,文天祥通过集杜诗彰显气节,诗词成为民族精神符号。叶嘉莹指出,诗词通过“感发生命”唤醒读者与古人心灵的共鸣。

二、文化影响:民族精神的塑造者

1. 语言艺术的源头活水

诗词发展出平仄格律体系,贡献了60%以上常用成语典故(如“柳暗花明”“青梅竹马”),并深刻影响绘画题诗、书法诗帖、戏曲唱词等艺术形式。其语言简洁凝练,如李白《静夜思》仅20字即构建悠远意境,展现汉语独特的音韵美。

2. 价值的传承纽带

诗词通过意象(梅兰竹菊象征品格)传递道德规范,如岳飞的“三十功名尘与土”弘扬爱国精神,于谦“但愿苍生俱饱暖”体现济世情怀。诗学传统中的“诗言志”与“家国合一”理念,强化了中华民族维护统一的文化共识。

3. 审美与情感的共同记忆

从“床前明月光”到“千里共婵娟”,诗词构建了跨越时空的集体文化记忆。传统节日、人生境遇中,诗词成为情感表达的天然媒介,如抗疫期间“与子同袍”激发共情。

三、当代价值:文化自信的创新源泉

1. 教育与社会治理的现代转化

中小学语文教材大幅增加诗词篇目,教育部“中华经典诵读工程”通过赛事与活动推动诗词普及。浙江“诗路文化带”将诗词与文旅融合,寓教于游。

2. 传播媒介的创新实践

《中国诗词大会》《经典咏流传》等节目打破圈层,武亦姝等“诗词少年”成为文化偶像,网络直播“海棠雅集”吸引全球观众,诗词以视听化、互动化形式焕发新活力。

3. 国际对话的文明桥梁

日本现存4.8万首汉诗,叶嘉莹的跨文化教学实践(如《中英参照迦陵诗词论稿》)证明诗词可突破语言障碍传递精神内核。诗词翻译虽难,但“意境与情感共鸣”成为跨文明理解的关键。

四、文明特质的深层映射

诗词集中体现中华文明的五大特性:

诗词作为文化基因的永恒意义

诗词不仅是文学形式,更是中华民族的精神家园。它通过“言有尽而意无穷”的美学特质,持续滋养心灵、凝聚共识,并在当代成为增强文化自信、构建人类命运共同体的重要载体。正如叶嘉莹所言:“诗词中浩然长存的民族正气与悲天悯人的深沉情感,是文明传承的重心所在。”