客家文化是中华文明长河中独具特色的支流,它以中原汉文化为根基,在千年迁徙中淬炼出兼容并蓄的文化品格。作为中国历史上五次大规模人口南迁的产物,客家人将唐宋时期的礼乐典章与闽粤赣地区的百越文化相融合,形成了"宁卖祖宗田,不卖祖宗言"的文化坚守。这种文化形态既保持着"诗礼传家"的中原正统,又在建筑、饮食、民俗等层面发展出适应南方山地的生存智慧,如福建土楼的防御性构造与梅菜扣肉的食材创新,都印证着客家人"处处无家处处家"的生存哲学。

从人类学视角考察,客家文化的形成经历了从"衣冠南渡"到"落地生根"的完整过程。西晋永嘉之乱后的中原士族南迁,将河洛地区的宗法制度完整移植到赣闽粤交界地带。嘉应学院宋德剑研究员通过田野考察发现,梅州地区二次葬习俗中完整保留了《周礼》"三月而葬"的规制,而端午挂葛藤的习俗则融合了南方楚文化的植物崇拜,这种文化叠合现象在客家地区尤为显著。历史学家罗香林提出的"客家中原说"指出,客家方言中保留的36个上古汉语声母系统,比现存任何汉语方言都更接近《切韵》体系,堪称"古汉语的活化石"。

二、多维立体的文化表达体系

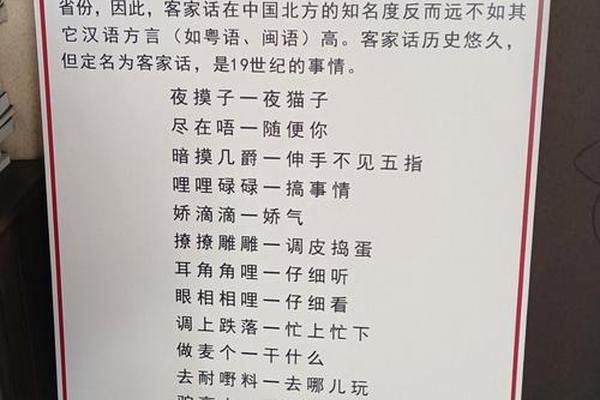

在语言艺术层面,客家文化构建了独特的符号系统。客家话不仅完整保存了"入声韵"等中古汉语特征,其谚语体系更蕴含着深刻的生活智慧。如"人怕理,马怕鞭,蚊虫怕火烟"的俗谚,用自然现象阐释社会规则,体现了农耕文明的经验总结。这种语言特性在艺术领域得到延伸,客家山歌的"赋比兴"手法与《诗经》一脉相承,而采茶戏中的"三脚班"表演形式,则可见宋元杂剧的遗风。

建筑技艺堪称客家文化的物质丰碑。从永定土楼到梅州围龙屋,这些建筑奇迹展现了"小聚居大分散"的生存策略。福建初溪集庆楼的同心圆结构,通过72道楼梯实现家族单元既独立又互通的空间布局,其设计理念暗合《周易》"天地氤氲"的哲学思想。建筑学者发现,赣南围屋的炮台角度精确计算了火铳射程,这种将军事防御与日常生活完美结合的建筑智慧,在世界建筑史上独树一帜。

三、宗法制度下的精神传承机制

客家家训文化构建了严密的价值传承体系。宁化《黄氏族谱》规定"子孙违犯族规,族长会众严惩",这种宗法制度在当代演变为"祠堂奖学金"等创新形式。人类学家在闽西调查发现,90%的客家村落仍保留着冬至祭祖时诵读《朱子家训》的传统,而"崇正书院"等教育机构的设立,使"耕读传家"理念跨越时空得以延续。这种文化惯性在当代产生新的化学反应,深圳甘坑客家小镇将围屋建筑改造为文创基地,使古老宗祠焕发现代活力。

民俗仪礼成为文化记忆的活态载体。粤东"打醮"仪式中,道士步罡踏斗的动作轨迹与北斗七星方位完全对应,这种源自汉代谶纬文化的遗存,在客家地区得到完整保存。而闽西"走古事"民俗中,儿童扮演历史人物的造型规制,严格遵循《大明会典》的服饰制度,成为研究中原礼仪的活体标本。这些文化实践不仅是民俗展演,更是中华文明基因库的重要样本。

四、全球化时代的文化创新路径

在数字经济浪潮中,客家文化正在探索新的表达范式。梅州客家山歌与电子音乐的结合作品《月光光》在YouTube获得百万点击,这种传统与现代的对话打破了文化传承的时空界限。学者提出"数字围屋"概念,通过区块链技术实现客家谱牒的分布式存储,使散居全球的3000万客家人能够共建数字文化共同体。文化产业创新方面,赣州打造的"客家非遗VR体验馆",让土楼营造技艺等非物质文化遗产获得沉浸式传播。

文化传播需要构建新型话语体系。清华大学客家文化研究中心提出的"三轨并行"策略颇具启示:学术轨道深化《客家文化生态保护区规划》研究,产业轨道发展客家文创IP,教育轨道编写双语客家文化教材。这种多维推进模式,既能保持文化本真性,又能实现现代转换。当前亟需建立跨学科研究平台,如将建筑学与气候学结合研究围屋生态智慧,用数字人文技术破解客家方言演变密码。

五、文明对话中的文化坐标重塑

作为海上丝绸之路的重要文化节点,客家文化蕴藏着跨文明对话的基因。槟城客家会馆保留的"春秋二祭"仪轨,与马来西亚本土文化交融形成独特的"峇峇娘惹"文化,这种文化混生现象为"一带一路"人文交流提供范式参考。历史学家注意到,客家人下南洋时携带的《鲁班经》,其建筑理念深刻影响了东南亚骑楼街区的形成。这种文化输出模式提示我们,当代传播应注重挖掘客家文化中的普世价值,如生态智慧、宗族等人类共同关切。

在文化自觉层面,需要建立新的价值评判体系。台湾客家电视台通过"客语分级制度"创新语言传承,将儿童节目与成人节目区隔运营,这种精细化传播策略值得借鉴。学界提出的"新客家主义"主张,强调将围屋的共同体精神转化为现代社区治理智慧,使传统文化资源转化为解决现代性困境的文化方案。

文化基因的现代性转换

客家文化的当代价值,在于它完整保存了中华文明从农耕社会向现代转型的文化基因。从洛阳客家之源纪念馆的"五乡叙事",到数字时代的云端宗祠,这种文化形态始终保持着开放性与适应性。未来的研究应着重于:建立客家文化基因图谱,运用大数据分析文化传播路径;深化比较文化研究,厘清客家文化与广府、潮汕文化的互动机制;探索文化生态补偿机制,实现传统村落保护与乡村振兴的有机统一。唯有在守护文化本真与拥抱现代创新之间找到平衡点,才能让这株生长千年的文化古树绽放新芽。