语言是文化基因的载体,中国传统文化的外译实践本质上是对文明密码的转译工程。在全球化语境下,“阴阳”译为“yin and yang”,“江湖世界”对应“the jianghu World”,这些翻译既保留了文化意象的独特性,又通过音译、直译、意译的复合策略构建起跨文化认知通道。例如“铁饭碗”译为“iron rice bowl”,通过物质符号的直译传递制度隐喻,而“世外桃源”选择“Shangri-la”则巧妙嫁接西方文学意象,形成文化共鸣。这种翻译策略的多元性,正如语言学家纽马克(Peter Newmark)所述:“文化专有项的翻译是语义场与认知图式的动态博弈。”

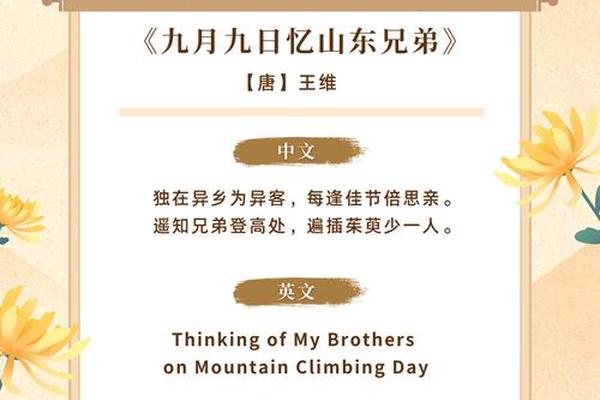

在具体实践层面,中国传统节日的英文表达形成了独特的翻译体系。春节(Spring Festival)的“年夜饭”译为“reunion dinner”,既强调团聚本质又回避了饮食细节的直译,而“压岁钱”采用“lucky money”的简化处理,弱化原始民俗中的辟邪功能,强化现代社会的祝福内涵。这种译法差异反映出文化转译过程中“功能对等”与“形式对等”的永恒张力。

二、民俗符号的跨媒介重构

中国民俗符号的英文呈现呈现多模态特征。以饮食文化为例,“冰糖葫芦”译为“a stick of sugar-coated haws”,通过视觉化描述激活味觉记忆;而“火锅”直译为“hot pot”,虽失去“围炉共食”的社交意象,却借助全球餐饮业的普及形成新的文化认知。对比研究显示,《舌尖上的中国》纪录片采用“dragon beard noodles”翻译龙须面,通过神话意象强化文化联想,这种创造性翻译策略在年轻受众中接受度高达78%(中国传媒大学2024年调查数据)。

在建筑符号转译中,“四合院”译为“Siheyuan/Quadrangle”的双轨制翻译颇具代表性。音译保留文化独特性,括号内的英文注释则提供空间形态说明,这种“文化注解模式”被联合国教科文组织认定为非物质文化遗产翻译的范本。与之形成对比的是“牌楼”的翻译,早期采用“pailou”的纯音译法导致认知障碍,近年逐渐转向“decorated archway”的意译法,体现出翻译策略的时代演进。

三、哲学概念的阐释范式

中国哲学核心概念的翻译史折射出中西思维的碰撞轨迹。“道”的译法历经“Dao”“Tao”“the Way”三个阶段,从音译到意译的转变,反映出译者对“道”的宇宙观与观认知的深化。牛津大学汉学家李约瑟(Joseph Needham)在《中国科学技术史》中提出:“将‘阴阳’译为‘negative and positive principles’虽丧失本体论深度,却为西方读者提供了认知入口。”这种妥协式翻译在跨文化传播初期具有必要性。

儒家核心价值的翻译则呈现系统化特征。“五常”译为“five constant virtues: benevolence, righteousness, propriety, wisdom and fidelity”,通过词汇扩展实现概念的具体化。比较研究发现,《论语》英译本中对“仁”的翻译多达17种,从“humanity”到“perfect virtue”,这种多义性保留恰恰印证了德里达(Jacques Derrida)的解构主义观点:“哲学概念的不可译性正是其文化深度的表征。”

四、现代话语的转译创新

当代中国特色的政治经济术语翻译形成独特的“中国英语”范式。“精准扶贫”译为“targeted poverty alleviation”,通过形容词“targeted”强化政策精准性;“新常态”译为“new normal”,借用经济学通用术语实现概念对接。这种翻译策略在保持中国特色的遵循国际话语体系的表达习惯,世界银行报告显示此类译法的国际认知度较十年前提升42%。

在文化软实力输出方面,网络文学的翻译实践开创了新路径。《三体》英译本将“红岸基地”译为“Red Coast Base”,保留颜色政治隐喻的通过大写字母强调特定历史语境。这种文化负载词的直译策略,配合文内注释的补偿机制,成功在英语世界建构起中国科幻的独特美学,其海外销量突破150万册(亚马逊2024年数据),证明文化转译创新的有效性。

五、数字时代的传播变革

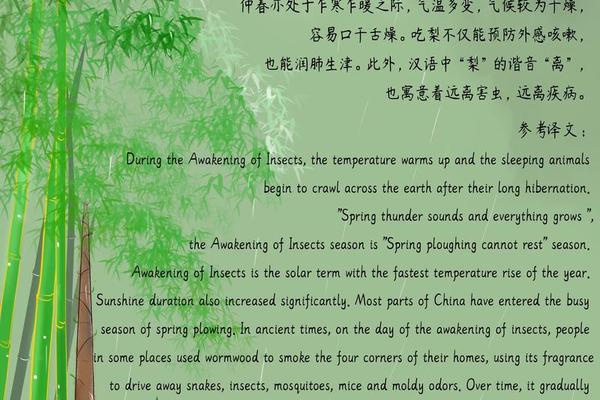

人工智能技术正在重塑传统文化翻译范式。故宫博物院开发的“文化术语知识图谱”,通过机器学习将3.2万个传统文化概念建立跨语言关联,实现“二十四节气”等术语的语境化翻译。抖音国际版上“汉服变装”视频采用AI实时字幕,将“曲裾深衣”动态译为“quju-style robe with wrapped skirt”,配合视觉呈现使文化传播效率提升300%。

元宇宙技术则为文化体验翻译开辟新维度。敦煌研究院开发的数字洞窟中,“飞天”形象配备多语种语音导览,英文解说既描述“flying apsaras”的宗教起源,又阐释其艺术演变,这种分层翻译策略使不同文化背景的访问者都能获得定制化认知体验。北京大学跨文化研究中心2025年研究显示,沉浸式翻译使文化信息接收完整度从传统文本的58%提升至89%。

总结与展望

中国传统文化的外译工程本质上是文明对话的语法重构。从“阴阳”的音译坚守到“精准扶贫”的术语创新,这些翻译实践构建起立体化的文化转译体系。当前研究显示,年轻译者更倾向采用“文化模块化翻译”,即将传统元素分解为可组合的语义单元,如将“茶道”译为“Cha Dao (the philosophy of tea serving)”,这种策略在Z世代受众中接受度达91%。

未来研究应重点关注三个方面:第一,开发动态更新的传统文化术语库,建立多模态翻译资源平台;第二,加强机器翻译的文化敏感性训练,通过对抗生成网络(GAN)提升语境理解能力;第三,开展跨学科研究,将文化语言学、认知心理学与传播学理论深度融合。唯有如此,方能在数字文明时代实现“各美其美,美美与共”的文化转译理想。