在中国文化中,姓名和姓名叠词是日常生活中不可忽视的重要组成部分。无论是在日常生活中还是在文化传统中,姓名和姓名叠词扮演着不同的角色。本文将从多个角度详细探讨姓名与姓名叠词的区别,并分析它们在文化、语言、社会等方面的深远影响。本文将从“定义与构成”入手,明确姓名和姓名叠词的基本概念和结构特征;接着,探讨其在语言表达中的功能差异;然后,分析两者在社会交往和文化传承中的作用,进一步探讨其背后的历史文化背景;接下来,将对姓名和姓名叠词的使用规范及其社会影响进行剖析;之后,将结合现代社会发展,讨论这两种命名方式的未来趋势;结合全文内容,总结姓名和姓名叠词的本质差异与深远意义。

通过对姓名与姓名叠词的全面分析,我们可以更深入地理解命名在社会文化中的重要地位,并洞察姓名在不同社会背景下的文化象征意义。

1. 姓名与姓名叠词的定义与构成

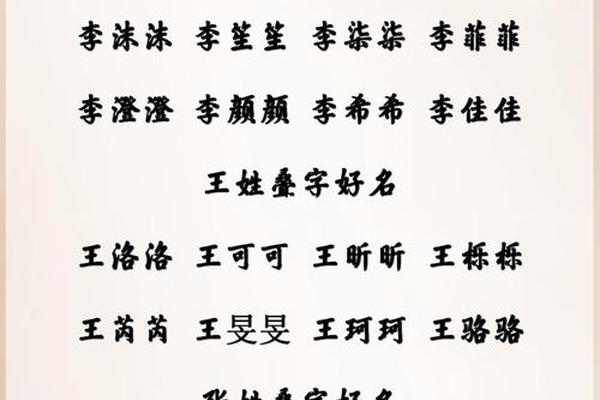

姓名是指个人或家庭所使用的标识符,通常由姓氏与名字组成。姓氏代表家族的血统与传承,而名字则赋予个体独特的身份标识。姓名叠词,顾名思义,是由相同或相似音节重复构成的词语,常见于中文中作为昵称、亲切称呼或文化符号。例如,“小明明”、“阿婆婆”等,这种构造方式在日常生活中具有独特的文化表现。

在姓名的构成上,传统的姓名有着严格的格式,通常由姓氏和名字两部分构成,其中姓氏部分一般较为简短,代表血脉与家族;而名字则更为丰富,常常带有父母的期望或寄托。而姓名叠词的构成则显得更加自由和随意,往往通过重复字音或音节的方式来表达亲昵、幽默或情感的联系。尽管这种方式在语言上看似简单,却往往带有很强的情感色彩,具有独特的语气和情感表现力。

姓名和姓名叠词虽然都是个人身份的标识,但它们的构成和应用上存在显著差异。姓名是正式的法律标识,而姓名叠词则更多地用作口语交流中的非正式、亲密化的称呼。这种差异不仅体现在语法上,还反映在社会文化层面的意义。

2. 姓名与姓名叠词的语法差异

姓名与姓名叠词在语法上有着显著的差异,首先体现在语音和语法结构的对比上。传统的姓名结构通常由姓和名组成,而姓名叠词则通过重复某一部分的音节或字形来加强语气或表达某种情感。例如,“小明明”在语法上不符合常规的命名方式,但在口语中可以作为一种亲昵或调皮的称呼使用。这种叠词的构成并没有明显的语法规则,反而强调了语音的趣味性和表达的情感性。

姓名在句法中通常是名词,而姓名叠词则有时会在句法上充当动词、形容词甚至副词的角色。比如,“阿文文”的表达,不仅仅局限于对人名的称呼,更多的是一种强调“阿文”的亲昵或戏谑含义。在语法上,这种使用形式往往更灵活,能够在不同的情境中调整其功能。

姓名在实际运用中比较固定,而姓名叠词则具有较强的弹性和变化空间。这种差异使得姓名和姓名叠词在语言交流中发挥了不同的功能。姓名作为正式的身份标识,语法结构较为严谨,而姓名叠词则更具口语化和情感化的特征,语法上有更多的弹性和灵活性。

3. 姓名与姓名叠词的社会功能

姓名作为一种社会符号,不仅仅是个人身份的标识,也是社会交往中的重要工具。它不仅代表了一个人的法律身份、社会地位,还与家庭、文化、地域等因素密切相关。而姓名叠词则主要起到亲密、情感交流的作用,通常在亲朋好友之间使用,传递亲近、友好或调皮的情感。

从社会功能的角度来看,姓名更多地在正式场合中使用,是人际交往中的身份标识。而姓名叠词则在非正式场合中出现,用于亲切、玩笑或者表达感情。比如,家人、朋友之间常用姓名叠词互相称呼,这种称呼方式能够拉近彼此之间的距离,增进情感的交流和互动。

姓名叠词的使用,反映了语言的亲密性和社交性。通过叠词的重复,人们能够在日常交流中表达更深的情感联系。而这种社会功能的差异,使得姓名和姓名叠词在社会交往中扮演着不同的角色。一个人的正式姓名往往只在正式场合使用,而姓名叠词则是在日常生活、家庭聚会或社交活动中得到更多的使用。

4. 姓名与姓名叠词的文化背景

中国的命名文化有着深厚的历史渊源,传统的姓名不仅仅是个体身份的标识,它们往往与家族的历史、父母的期望、甚至社会风尚紧密相关。在古代,命名往往受到儒家思想、风水学、命理学等影响,姓名中承载着丰富的文化意义和历史背景。现代社会中的姓名,依然在一定程度上继承了这种文化传统,然而随着社会变迁,命名的方式和意义发生了不同的变化。

姓名叠词的出现则可以追溯到中国的口语文化和民俗传统。在一些地方,叠词不仅仅用于命名,还用于日常的交流和表达情感。例如,许多地方的方言中,叠词的使用极为常见,它能够传递一种亲切感和地方色彩。姓名叠词作为语言中的一种特殊形式,承载着中国传统民俗和地域文化的特色。

随着全球化和现代化的推进,姓名叠词的使用在年轻一代中变得更加流行。现代人喜欢通过创造性地使用叠词来赋予名字更多的个性化和独特性,这种现象也反映了社会文化的变化。姓名和姓名叠词的区别,不仅是语言形式的差异,还代表了文化传承中的不同面向。

5. 姓名与姓名叠词的社会影响

姓名在社会中的影响力是深远的,它不仅是个人身份的象征,也是社会交往中的重要工具。姓名影响着个人的社会地位、文化认同感以及与他人交往的方式。而姓名叠词则通过亲密化的语言形式,帮助人们建立更紧密的情感联系,尤其在家庭和朋友间的交流中,姓名叠词成为了增进情感和拉近关系的纽带。

姓名叠词的使用,特别是在亲友之间,能体现出一种更加随和、温暖的社交方式。比如,父母对孩子的昵称往往使用叠词形式,这种称呼能够传递一种关爱和亲切感,增强家庭成员之间的情感交流。而在社会化过程中,个体通过姓名叠词的使用,也能展现出与他人关系的亲密程度和互动的舒适感。

随着社会对个体尊严和个人空间的重视,姓名叠词在某些正式场合的使用可能会被视为不够尊重或过于随意。在非正式、亲密的社交场合中,姓名叠词无疑是拉近人与人关系的重要工具。它的社会功能,逐渐体现出语言中情感化、个性化的发展趋势。

6. 姓名与姓名叠词的未来发展趋势

随着社会的不断发展,尤其是在信息化和全球化的背景下,姓名和姓名叠词的使用也呈现出新的发展趋势。传统的姓名形式在现代社会中依然占据主导地位,尤其在法律、教育、职业等方面,正式姓名的使用仍然是不可或缺的。随着文化的多元化与交流的增加,姓名叠词作为一种富有创意和情感色