姓名是每个人独有的身份标识,它代表了一个人独立的个体性、社会地位和文化背景。近年来,随着社会的进步和法律体系的完善,姓名权作为一项重要的民事权利逐渐受到了广泛关注。根据《民法总则》第六条规定,姓名权作为一种基础性的民事权利,已经被正式纳入法律框架。姓名权不仅涉及个体的名誉、隐私保护,还与个人的身份认同、文化传承密切相关。

本文将从六个方面详细探讨《民法总则》中有关姓名权的规定及其实际意义。这六个方面包括姓名权的法律定义与保护、姓名权的行使与限制、姓名权的法律救济、姓名权的纠纷解决机制、姓名权与社会文化的互动以及姓名权的未来发展趋势。通过这些层面的分析,本文将深入解析姓名权在现实生活中的应用和对个人权益保护的积极作用,进一步探讨其在现代社会中的法律地位及其发展方向。

一、姓名权的法律定义与保护

姓名权,作为《民法总则》中的一项基本民事权利,旨在保障每个公民在法律上拥有独立、完整的姓名,以此来维护其身份的唯一性与尊严。根据《民法总则》第六条,姓名权是一项自然人享有的基本民事权利,任何人不得未经本人同意,擅自更改或剥夺其姓名。

姓名权的法律保护不仅仅是对个体基本身份的确认,还包括对其姓名的使用、管理和更改的全面保障。例如,当个人姓名遭遇侵害时,法律赋予其强有力的救济手段,确保姓名权不受非法干涉。这种保护机制的确立,体现了对个人隐私、自由及人身尊严的尊重。随着社会的多元化和全球化,姓名权的保护不仅要应对国内的法律环境,还要考虑到跨国界的法律冲突和文化背景的差异。《民法总则》中的相关规定具有普适性和前瞻性。

从社会的角度看,姓名不仅是个人的身份象征,也是文化与历史的载体。在传统社会中,姓名承载着家族的血脉和传承,而在现代社会,姓名则成为个体的独特符号,具有更多的社会功能。姓名权的法律保护使得个人能够自由选择和使用自己的名字,进一步促进了个人的独立性和社会认同感。

二、姓名权的行使与限制

姓名权虽然是自然人的基本权利,但并不是绝对的,它在行使过程中也会受到一定的限制。根据《民法总则》规定,姓名权的行使需遵守社会公共秩序和道德规范,且不得侵犯他人的合法权益。具体来说,姓名的选择和使用应符合社会公共利益,避免造成他人困扰或误解。

在姓名的选择上,法律禁止使用那些可能引起歧义、带有侮辱性或违反公共秩序的名字。例如,恶搞、恶俗或过于怪异的名字,可能会影响社会秩序或带来社会不良反响,因此不被允许。这一规定体现了社会对姓名使用的道德约束,强调姓名应具有尊重性和规范性。

对于已登记的姓名,除非特别需要,一般情况下不得随意更改。尤其是在涉及重要法律文件、身份确认等领域,频繁的姓名更改可能会带来身份混乱,影响社会稳定。《民法总则》对姓名的更改设置了严格的条件,只有在特殊情况下,如性别转换或身份认定错误等情形下,方可依法更改姓名。

尽管姓名权的行使有一定的限制,但这些限制并不影响个人的自由选择,而是为了确保社会秩序的正常运作,保障每个公民的基本权利不受他人侵害。

三、姓名权的法律救济

在实际生活中,姓名权的侵害往往表现为他人擅自使用、恶意篡改或者侵犯个体的姓名权利。对此,《民法总则》明确规定了姓名权的法律救济途径,确保公民在姓名权受到侵犯时,能够迅速得到保护。

公民可以通过民事诉讼请求法院恢复姓名的原状,或者要求停止对姓名的非法使用。根据《民法总则》的规定,如果他人非法使用或更改了个人的姓名,受害人有权要求停止侵害,并恢复姓名的合法性。通过这一机制,法院能够及时介入,保障个体的姓名权不被侵犯。

在某些情况下,姓名权的侵害可能会导致精神损害。对此,法律赋予受害人请求精神损害赔偿的权利。当姓名的侵害程度较为严重,导致受害人名誉受损或精神痛苦时,法律可以依据具体情况,判定侵权方支付相应的赔偿。

除了司法救济外,社会媒体和舆论也是姓名权保护的重要方面。通过公共舆论的监督,社会可以对那些侵犯姓名权的行为进行揭露与批评,从而形成对姓名权的社会保障机制。这种多元化的救济途径,使得姓名权的保护不仅局限于法律层面,更在社会层面形成了全方位的保障。

四、姓名权的纠纷解决机制

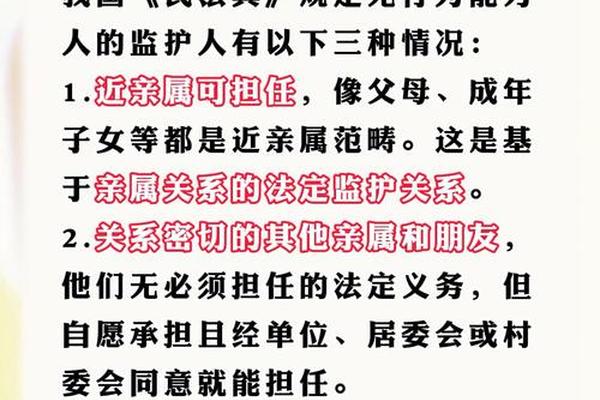

在现实生活中,姓名权的纠纷往往涉及到家庭成员、亲属之间的争议,甚至可能牵扯到文化背景、传统习惯等复杂因素。为了有效解决这些纠纷,法律为姓名权提供了一套完善的纠纷解决机制。

纠纷解决机制包括了法院的裁决。通过法律程序,法院可以对涉及姓名权的争议进行审理,作出公正判决。例如,父母在给子女起名时发生分歧,法院可以介入,根据相关法律规定和社会公序良俗,决定最终的姓名。

除了司法途径外,调解也是解决姓名权纠纷的一种常见方式。特别是在家庭内,由于姓名权问题往往伴随有情感因素,诉讼并非最佳解决方式。通过调解,可以达成双方都能接受的解决方案,从而减少冲突,避免进一步激化矛盾。

随着社会发展,许多姓名权纠纷也涉及到跨国背景。例如,国外与国内的法律体系存在差异时,如何解决跨国姓名纠纷就显得尤为重要。这需要国际法律协调机制和跨国司法合作的进一步发展,才能更好地保护全球公民的姓名权。

五、姓名权与社会文化的互动

姓名不仅是个人的身份象征,更是文化和社会的反映。每个姓名背后,都有着丰富的文化内涵和历史传承。在这一点上,姓名权的保护不仅关系到个体的权利,还与社会文化的传承密切相关。

例如,在中国文化中,姓氏承载了深厚的家族文化与历史传统。随着现代社会的发展,越来越多的父母开始注重姓名的文化意义,力求通过姓名的选择传达家族的价值观或文化认同。姓名权的保护不仅仅是法律上的权利保障,更是对文化多样性和文化尊重的一种体现。

姓名的选择和文化的互动并非总是顺畅的。某些地区或家庭对于姓名的传统观念过于保守,可能会产生与现代法律体系的冲突。法律在保障姓名权的还需要对社会文化的多元性保持敏感,避免过度干预传统文化的表达。

姓名权的保护不仅涉及到法律的框架,更与社会文化、历史传承和个体自由的平衡密切相关。

六、姓名权的未来发展趋势

随着社会的不断发展,姓名权的相关法律也面临着新的挑战和机遇。未来,姓名权的保护将更加强调个体自由与社会规范的平衡,确保在个人权益得到保障的不违背公共秩序和道德规范。

随着全球化的发展,跨国姓名权的保护问题将日益突出。未来,如何在跨国法律冲突中有效保护公民的姓名权,将成为法律发展中的重要议题。国际间的法律协调和合作,将是解决这一问题的关键。

姓名权的保护将更加注重个人隐私和数字化时代带来的新挑战。在互联网时代,个人信息的泄露和滥用成为了重要问题。如何在数字空间中保障个人的姓名权和隐私,将是未来法律改革的重点之一。