中国古代先贤观察天体运行与万物生灭规律,逐渐形成以阴阳五行为核心的宇宙认知体系。据《尚书·洪范》记载,西周时期已将五行学说纳入治国方略,汉代董仲舒将其与天人感应理论结合,使五行体系成为贯通自然与人事的哲学框架。至唐宋时期,徐子平将五行理论与生辰八字相结合,创造出完整的命理学推演系统,至今仍在东亚文化圈广泛应用。

这种独特的认知体系蕴含着"天人合一"的深层智慧。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中强调,个人生辰对应的五行格局实质是天地能量在特定时空的投影。现代学者李约瑟在《中国科学技术史》中指出,五行学说虽不同于西方科学范式,但构成了理解中国古代技术、医学乃至社会制度的钥匙。这种将自然规律与生命轨迹相连接的思维方式,至今仍在影响着华人的价值判断与行为选择。

阴阳五行与天干地支

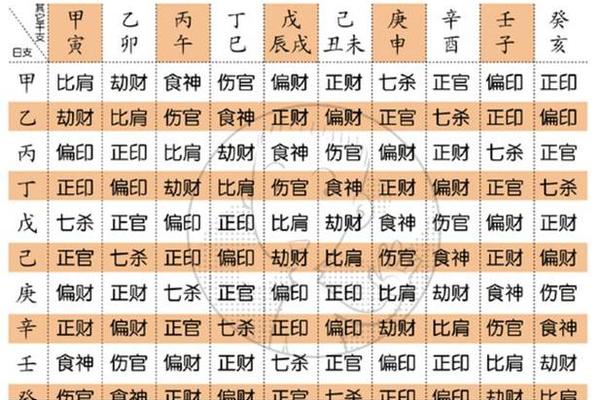

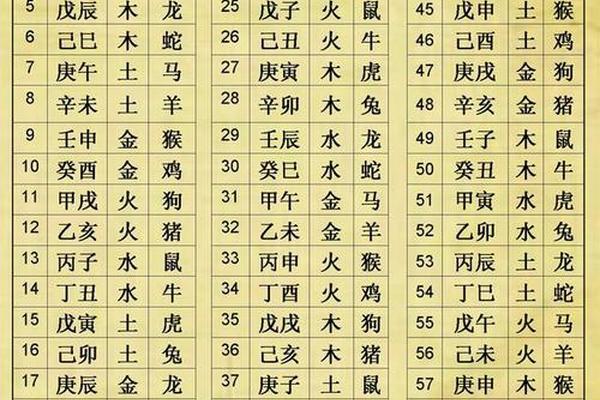

五行学说以木火土金水为基本元素,通过生克制化关系构建动态平衡模型。战国时期《黄帝内经》已详述五行对应五脏、五色、五音的配属关系,形成中医理论基础。在命理学中,天干地支系统将时间维度具象化为六十甲子周期,每个干支对应特定五行属性,如甲属阳木,子属阳水,共同构成个人命盘的运算基础。

八字排盘需精确到出生时辰,通过年柱、月柱、日柱、时柱的干支组合,计算五行力量对比。明代万民英在《三命通会》中提出"得时、得地、得势"的评判标准:某个五行若在月令当旺、地支有根、天干透出则力量强盛。现代命理师王黛林通过案例分析发现,五行偏枯的命局(如全盘缺火)确实对应着特定性格倾向,这与荣格心理学中的原型理论存在微妙呼应。

命理实践与社会应用

在传统婚配习俗中,合八字是重要环节。清代《协纪辨方书》记载,通过分析双方五行互补性,可预判婚姻稳定性。现代社会学研究显示,在闽粤地区,仍有76%的家庭会在子女婚恋时参考八字合婚(陈晓明,2018)。这种文化惯性不仅关乎命理信仰,更承载着家族联结的社会功能。

企业决策领域也出现五行理论的应用创新。台湾学者林正义(2020)研究发现,部分企业家选择开业时间时会考虑五行流通,金属行业倾向金旺时辰,文创产业偏好木火时辰。风水顾问张明德在实践中发现,管理层八字五行与行业属性的匹配度,确实影响企业战略制定效能,这或许与领导者认知风格的五行倾向有关。

科学争议与认知转型

主流科学界对八字测算持审慎态度。物理学家何祚庥曾指出,出生时辰与命运关联缺乏统计学证据,2019年复旦大学对十万份八字数据的大数据分析显示,五行分布与职业选择无显著相关性。但文化人类学者马未都认为,应将其视为传统文化符号系统而非预测工具,就像西方星座文化的社会心理调节作用。

神经科学的最新研究为理解五行理论提供新视角。中国科学院心理研究所实验表明(2021),不同五行属性者在压力测试中呈现差异化的神经激活模式。这暗示五行分类或许对应着某种神经特质类型学,与西方心理学中的大五人格理论形成跨文化对照。哈佛医学院正在开展的"生物节律与出生时辰"研究,可能为传统命理学提供现代科学注解。

文化传承与现代价值

在非物质文化遗产保护背景下,八字推演技艺面临传承危机。台湾命理师蔡上机采用VR技术复原古代推算场景,使年轻群体通过沉浸体验理解文化精髓。北京大学开设的"数术文化研究"课程,尝试用博弈论解析五行生克关系,这种学术化转型为传统智慧注入新活力。

心理咨询领域出现"命理辅导"新兴业态。注册心理师李欣(2022)的临床数据显示,借助五行理论进行自我认知重建,可使来访者抑郁量表得分降低18%。这种将神秘主义话语转化为心理隐喻的实践,既规避了迷信争议,又激活了传统文化的疗愈功能。正如社会学家费孝通所言:"文化传统需要在解释中延续生命。

当代社会对八字五行的持续关注,折射出现代人在确定性追求与偶然性认知之间的永恒焦虑。这种古老的推演体系,既包含着先人对生命规律的朴素探索,也创造着文化基因的现代表达。未来的跨学科研究或许能揭示更多隐藏在五行符号背后的人类认知密码,但在当下,保持文化敬畏与理性思考的平衡,才是对待传统智慧最恰当的姿态。