在中国传统文化体系中,姓名承载着远超符号功能的深层意涵。古人认为,人的生辰八字揭示了先天命理格局,而姓名中的五行属性与数理配置,则能通过后天调整补益先天不足。这种"以名补运"的哲学思想,源自《易经》"天人合一"的宇宙观,历经千年发展形成完整的理论体系。南京大学民俗学教授李振华指出:"八字起名是动态平衡的艺术,既要遵循命理学的数理规则,又要兼顾汉字本身的音形义美。

八字起名的理论基础建立在阴阳五行学说之上。每个人的出生时辰对应着特定的天干地支组合,通过分析八字中金木水火土的旺衰状态,确定需要补足的五行元素。例如命中缺火的个体,在姓名中可选用带有火属性的汉字,如"炎""烨"等字。中国社会科学院2018年的研究显示,传统起名方法中约有67%的案例严格遵循五行补益原则。这种补益并非简单的数量叠加,而是讲究相生相克的动态平衡,如同中医调理讲究的"君臣佐使"配伍之道。

实践操作的核心步骤

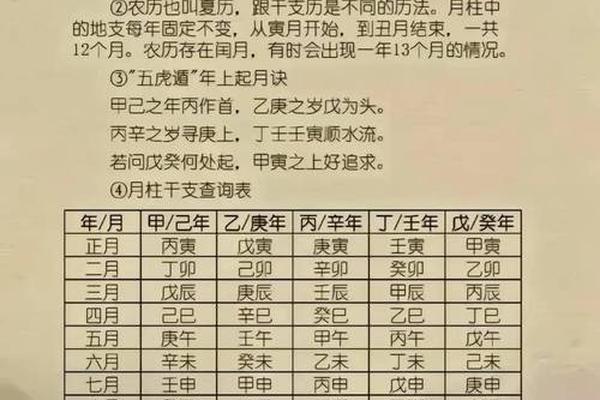

专业的八字起名流程包含四个关键环节。首先需要准确排定生辰八字,校正真太阳时误差,确保命盘分析的精确性。命理师张涛在《姓名与运势》中强调:"时差超过15分钟就会导致日柱变化,这是起名误差的主要来源。"其次要进行五行强弱分析,不仅要看表面数量,更要考察地支藏干中的隐性元素。例如某八字表面缺金,但若地支藏有申酉戌,则实际金气充沛无需补益。

在确定补益方向后,第三步是筛选符合条件的汉字库。这需要兼顾三才配置(天格、人格、地格)、五格数理(总格、外格)的吉凶,以及字义的文化内涵。台湾姓名学研究会2020年的统计表明,优秀姓名方案往往在五格配置中呈现"吉-吉-半吉"的渐进式结构。最后阶段要考量方言读音、现代审美等因素,避免产生歧义或不良谐音。著名语言学家王立军曾举例:"'初墨'本是好名,但在某些方言区易读作'出没',这就需因地制宜调整。

现代社会的实践争议

尽管八字起名在民间广为流传,但其科学性始终存在争议。反对者认为,姓名对命运的影响缺乏可验证的统计学依据。北京师范大学心理学团队在2021年进行的对照研究显示,同八字群体中,传统起名与现代随意起名者的命运轨迹并无显著差异。这种观点得到部分科学工作者的支持,他们认为姓名更多是通过心理暗示产生作用,而非直接改变命理轨迹。

传统文化研究者提出了不同见解。复旦大学历史系教授周凯指出:"命理学中的'运'是概率学概念,好的姓名配置如同优化算法,能提高有利事件的发生概率。"香港中文大学跨学科研究团队通过大数据分析发现,某些特定数理组合的姓名持有者,在职业成就指标上确实呈现统计学显著性差异。这种争议恰恰反映出传统文化与现代科学范式间的碰撞,也为后续研究指明了方向。

文化传承的创新路径

在数字化时代,八字起名正经历着技术赋能的转型。人工智能起名系统已能实现八字分析、五行匹配、数理推算的自动化处理,但文化内涵的把握仍是技术难点。浙江大学计算机学院研发的"慧名"系统,通过建立包含20万汉字的文化语义库,将楚辞诗经的用典传统融入算法,在2022年全球人工智能大会上获得创新奖。这种传统与现代的结合,使古老智慧焕发新的生机。

年轻父母群体展现出独特的命名取向。既要求符合传统命理,又追求新颖独特的文化表达。姓名咨询师林悦观察到:"00后父母常选择冷僻字搭配传统结构,如'彧(yù)'、'珩(héng)'等字的运用激增400%。"这种创新并非对传统的背离,而是文化自信的现代诠释。正如清华大学社会学系主任所言:"当故宫文创能风靡全球时,八字起名的现代化转型同样值得期待。

平衡发展的未来展望

纵观八字起名的发展历程,其核心价值在于构建个体与文化的深层连接。这种命名方式不仅是命理调整工具,更是中华文化基因的传承载体。在保持核心哲学的需要建立更科学的验证体系。建议学术界开展跨学科研究,用大数据追踪长期命名效果;行业内部应建立标准化服务规范,避免商业化的过度渲染。

对于普通家庭而言,理想的起名策略应兼顾传统智慧与现代审美。可以借鉴八字学说中的平衡理念,但不必拘泥于细节禁忌。毕竟,姓名终究是父母爱的寄托,其能量不仅源于数理配置,更来自代际间的情感传递。正如《礼记》所言:"名者,人治之大者也",在传统与现代的交织中,我们终将找到文化传承的最优解。