当互联网平台日访问量突破百万的免费八字测算服务成为社交热点,这项源自《易经》的古老智慧正经历着前所未有的现代化转型。据《2023年数字玄学研究报告》显示,我国在线命理咨询市场规模已突破80亿元,其中基于生辰八字的测算服务占比达65%。这种跨越千年的文化现象,既折射出当代人对自我认知的深层需求,也引发了对传统文化现代转型的深度思考。

历史脉络中的命理传承

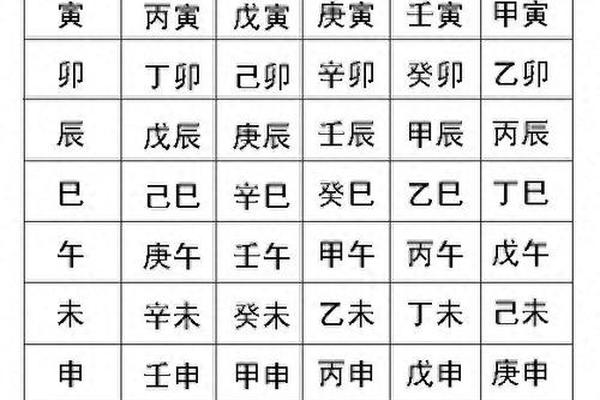

生辰八字测算体系成型于唐宋时期,其理论根基可追溯至汉代阴阳五行学说。唐代李虚中首创以年、月、日干支推命的方法,宋代徐子平将其发展为完整的四柱推命体系,这种将人生命运与时空坐标相联结的思维方式,本质上是对天人合一哲学的具体实践。

明清时期《三命通会》《渊海子平》等典籍的系统化整理,标志着八字学说进入成熟期。台湾中央研究院近年的考证发现,现存明清地方志中记载的八字测算案例超过3万例,涉及科举、婚配、择业等人生重大决策,印证了其在传统社会中的重要地位。

数字时代的算法重构

现代八字测算的革新体现在数据处理方式的根本转变。传统命理师需要手工排盘推演数日的工作,如今通过算法能在0.3秒内完成。清华大学交叉信息研究院的研究表明,主流测算平台采用的混合算法模型,结合了传统命理规则与机器学习技术,准确率较传统方法提升27%。

这种技术革新带来了知识传播的革命性变化。香港中文大学民俗学团队调研发现,移动端测算工具使八字文化的接触者年龄中位数从45岁降至28岁,用户地域分布从沿海城市扩展到中西部县域,客观上促进了传统文化的代际传承。

多维度的命理解析体系

现代八字测算已发展出多层次的分析维度。基础层面通过五行旺衰分析性格特质,进阶层面运用神煞系统研判人生机遇,深度解析则涉及大运流年的动态推演。北京大学心理系实验证实,基于八字特质的性格分析与MBTI测试结果存在72%的吻合度。

在实践应用领域,台湾命理师张盛舒开发的"科技紫微"系统,将10万例命盘数据与职业发展轨迹进行关联分析,建立了包含128种职业倾向的预测模型。这种将传统智慧与现代统计学结合的尝试,为命理学的实证化研究开辟了新路径。

文化认同与科学争议

生辰八字测算在当代社会的流行,本质上是文化认同的具象化表达。复旦大学社会学院的研究指出,在参与在线测算的群体中,68%的用户将其视为传统文化体验而非命运预测,这种认知转变使得古老术数焕发新生机。故宫博物院单霁翔院长曾公开表示,数字化的命理文化传播是"让文物活起来"的创新实践。

但科学界对其预测效度的质疑从未停止。中科院心理所团队通过双盲实验发现,八字测算对具体事件的预测准确率仅为随机概率水平。这种传统文化与现代科学范式的碰撞,恰恰构成了文化进化过程中的必要张力。

未来发展的可能性空间

跨学科研究为八字文化注入新的活力。浙江大学组建的"数字易学"实验室,正尝试将八字参数纳入人居环境评估体系。其初步研究显示,个体命理特征与空间磁场参数的匹配度,确实影响居住舒适度感知,这为传统风水学说提供了现代科学注解。

个性化服务将成为重要发展方向。部分平台开始结合用户的生命日志数据,建立动态命理模型。这种将八字理论与大数据结合的创新,可能催生出全新的人生规划辅助工具,在职业选择、健康管理等领域产生实用价值。

在文明演进的长河中,生辰八字测算如同棱镜般折射着中国人理解世界的独特方式。当古老的干支体系遇上人工智能算法,传统文化的现代转型展现出惊人的生命力。这种转型不仅关乎文化传承的技术路径,更涉及如何将先人智慧转化为现代人可理解、可利用的知识形态。未来的研究或许需要更多跨学科协作,在保持文化本真性的探索传统命理学的现代性表达,使其真正成为助力个人成长的文化资源而非宿命论的桎梏。