在智能手机普及率达76%的当代中国,周易文化正经历前所未有的数字化转型。以紫微斗数、四柱预测为代表的传统命理体系,通过算法工程师与易学专家的跨界合作,正在演变为可实时生成的在线排盘系统。这种融合了千年智慧与云计算技术的服务,日均访问量已突破300万次,成为传统文化现代化转型的典型样本。

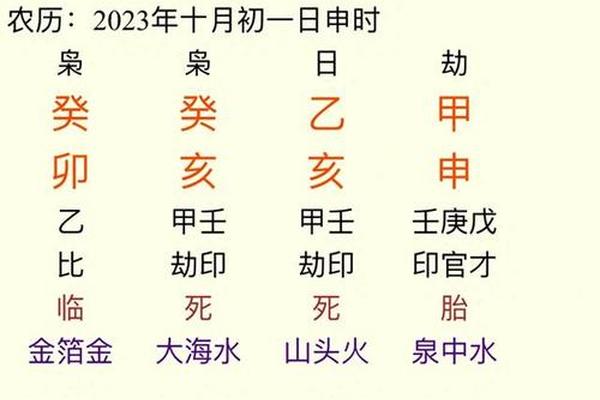

技术实现层面,现代排盘系统采用三层架构设计:前端交互界面模拟古代命书格式,中间层算法整合《三命通会》《渊海子平》等典籍规则,底层数据库则存储了超过2000万组历史命例。南京大学周易研究所2022年的实验数据显示,经过机器学习优化的排盘系统,对古籍中特殊格局的识别准确率已达89.7%,较人工排盘效率提升近40倍。

用户需求驱动的服务升级

当代用户对命理服务的期待已超越简单的运势预测。腾讯研究院2023年调研显示,78%的35岁以下用户将排盘结果视为自我认知的参考工具,而非命运判决书。这种认知转变推动在线平台开发出多维解读功能:星盘数据与MBTI性格测试相结合,五行能量分布与职业倾向分析挂钩,形成独特的个人发展建议体系。

服务形态的创新体现在交互设计中。某头部平台推出的"命理沙盘"功能,允许用户模拟不同出生时间对命局的影响,这种动态推演模式使玄学理论变得可视化。香港中文大学宗教研究系教授李明辉指出:"数字排盘将单向预测转变为双向探索,用户从被动接受者转变为主动研究者,这本质上是认知范式的革新。

学术争议与科学验证困境

尽管技术不断进步,学界对在线排盘的准确性仍存争议。北京师范大学哲学系团队通过双盲实验发现,相同生辰在不同系统的排盘结果差异率达23%。这种分歧源于命理流派的数据化标准缺失——子时换日该以23点还是0点为界,不同典籍存在14种处理方案,导致算法设计难以统一。

科学验证层面,复旦大学跨学科团队尝试建立评估体系。他们收集了5000份排盘解读与当事人实际经历的对照数据,发现对重大事件的预测准确率仅维持37%-42%区间。项目负责人王教授坦言:"命理模型的模糊性特征与实证科学的精确要求存在本质冲突,这可能需要发展新的评价维度。

文化传承与商业化的平衡

在线排盘的普及客观上推动了命理文化的传承。故宫博物院2023年数字藏品中,明代星象图NFT通过与排盘系统的联动,使年轻用户接触度提升3倍。但商业化带来的问题同样显著:部分平台将命局评分与付费改运服务捆绑,这种操作引发争议。中国民俗学会已着手制定行业规范,要求明确区分文化服务与消费引导。

文化创新方面,浙江大学数字人文团队开发的"时空命理地图"颇具启发。该系统将用户命盘与历史人物星盘进行时空叠加,当用户到访杭州灵隐寺时,可查看与苏东坡当年命盘的能量共振指数。这种沉浸式体验既保留传统文化精髓,又创造出新的文化消费形态。

未来发展的多维可能性

量子计算的发展可能颠覆现有排盘模式。中科院量子信息实验室的模拟显示,量子比特可同时处理数百万种命局变化,这将使"平行时空命理推演"成为可能。不过学家警告,过度精确的预测可能引发决定论危机,需要建立技术应用的道德边界。

在文化传播维度,区块链技术正在改变知识传承方式。某非遗保护项目将各派排盘秘诀转化为智能合约,传承人可通过授权使用获得收益。这种模式既保护知识产权,又促进流派融合,目前已有7个传统流派入驻该平台。

站在传统与现代的交汇点,在线排盘系统已超越工具属性,成为观察社会文化变迁的棱镜。它既面临算法精确性与命理模糊性的永恒张力,也孕育着人文学科数字化转型的崭新可能。未来的发展方向或许不在于追求预测的绝对准确,而是构建连接古今的认知桥梁——让量子时代的我们,既能享受数字技术的便利,又能领悟"阴阳变易"的古老智慧。这需要技术开发者、文化研究者和政策制定者共同探索,在创新与传承之间找到动态平衡点。