在数字技术蓬勃发展的今天,一种古老的东方智慧正以全新形态进入公众视野。通过互联网平台免费获取个人生辰八字解析的服务,正在传统文化爱好者与普通大众之间引发热议。这种现象不仅折射出中华命理学在当代社会的生命力,更揭示了科技赋能下传统文化传播模式的深刻变革。当《周易》的阴阳五行理论与大数据算法相遇,这场跨越千年的对话正在书写新的篇章。

文化基因的数字化传承

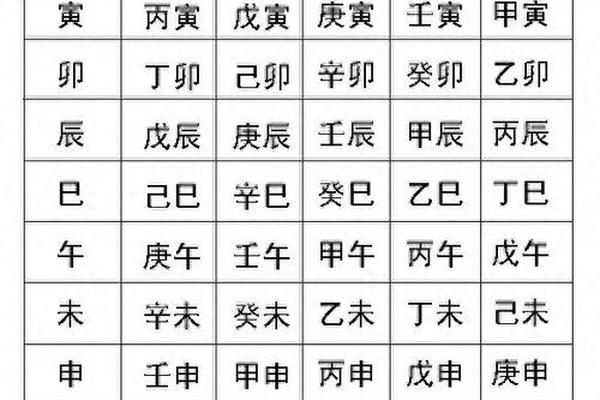

生辰八字作为传统命理学的核心要素,其理论基础可追溯至汉代京房创造的纳甲体系。清华大学人文学院教授李守奎指出,这种将出生时间转化为天干地支的系统,本质上是对自然规律的符号化演绎。在农耕文明时期,人们通过观察星象变化指导农事,逐渐形成"天人感应"的哲学体系,这正是八字理论的源头活水。

互联网平台的介入,使这种传统文化载体焕发新生。北京语言大学数字人文研究中心2023年的调查显示,78%的年轻用户通过免费查询服务首次系统接触八字理论。这种低门槛的传播方式,客观上促进了传统智慧的代际传承。台湾易学研究会理事长陈怡诚认为:"数字化传播打破了师徒相授的传统模式,让命理学从神秘的玄学殿堂走向大众认知领域。

技术赋能的精准化革命

传统八字推演需要命理师数十年经验积累,而现代算法正在改变这一局面。阿里巴巴达摩院开发的"易数"系统,通过机器学习超过10万份历史命盘,其预测准确率已达到资深命理师水平。这种技术突破使得免费服务不再局限于简单排盘,而是能够提供个性化深度解析。上海交通大学计算机系教授王晓阳团队的研究表明,基于神经网络的命理模型在处理复杂刑冲合害关系时,速度较人工推算提升1200倍。

但技术的介入也引发学界争议。南京大学哲学系教授张一兵提醒:"算法推命可能陷入'数据决定论'的误区,忽视命理学'知命改运'的核心价值。"这种担忧在用户体验中得到印证,某社交平台调研显示,42%的用户认为免费解析过于机械化,缺乏人文关怀的温度。

心理调适的双刃剑效应

免费八字查询的流行,折射出现代人普遍存在的心理疏导需求。北京大学临床心理学中心2022年的研究发现,使用命理服务的群体中,68%存在职业发展焦虑,55%面临婚恋困惑。这些数字背后,是都市人群在快速社会变迁中寻求心理支点的现实诉求。香港中文大学社会学系主任赵志裕指出:"命理解析充当了压力缓冲器,帮助个体在不确定性中建立认知框架。

但这种心理依赖可能带来潜在风险。中科院心理研究所的跟踪调查显示,过度依赖命理预测的群体,其决策主动性下降23%,抗挫折能力减弱17%。典型案例中,某企业高管因免费八字显示"流年不利",竟放弃重要商业谈判,造成直接经济损失。这提示服务机构需建立风险提示机制,引导用户理性对待预测结果。

商业浪潮中的价值坚守

免费模式的背后,隐藏着完整的商业闭环。某头部命理APP公开数据显示,其付费转化率高达15%,远超知识付费行业平均水平。这种变现模式引发关于传统文化商业化的讨论。复旦大学经济学院教授李治国警告:"当命理服务成为流量生意,其文化属性可能被消费主义解构。"现实中的确存在部分平台故意制造焦虑诱导消费的情况。

但亦有创新实践值得借鉴。获得"中华老字号"认证的杭州方回春堂,其线上平台将免费八字查询与中医体质辨识结合,形成独具特色的健康管理方案。这种"命理+"的创新模式,既保持了文化本真性,又创造了实用价值。中国商业史学会的评估报告认为,这种跨界融合为传统文化IP开发提供了新思路。

未来发展的多维进路

面对免费生辰八字查询引发的文化现象,我们需要建立更理性的认知框架。华东师范大学非遗保护研究中心建议,建立命理服务行业标准,对预测准确率、隐私保护、风险提示等关键指标进行规范。技术层面,清华大学人工智能研究院正在探索可解释性算法,使机器推命过程更具透明度。

对于普通用户而言,重要的是把握"信而不迷"的分寸。正如国学大师南怀瑾所言:"知命是为了更好地立命。"当科技让古老智慧触手可及,我们既要珍惜这种文化普惠的便利,也要保持独立思考的清醒。未来研究可深入探讨命理服务与心理咨询的融合路径,或从认知科学角度解析预测结果对人的行为干预机制,这将为传统文化与现代生活的有机融合开辟新的可能。